2022年6月24日公開の「Jugjugg Jeeyo」は、結婚と家族をテーマにした、インド映画らしいロマンス映画である。題名の「जुगजुग जियो」とは挨拶の一種であり、目上の人が目下の人に対して与える祝福の言葉である。直訳すれば「何年も生きよ」「長生きせよ」という意味である。

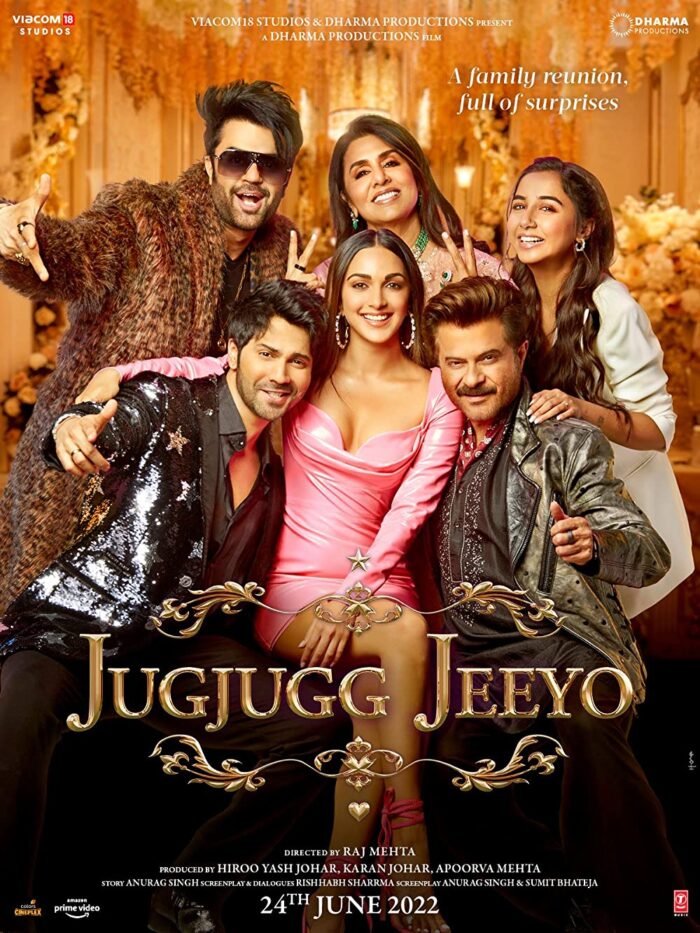

プロデューサーはカラン・ジョーハルなど。監督は「Good Newwz」(2019年)のラージ・メヘター。メインキャストは、アニル・カプール、ニートゥー・スィン、ヴァルン・ダワン、キヤーラー・アードヴァーニーである。他に、マニーシュ・ポール、プラージャクター・コーリー、ティスカ・チョープラー、ヴァルン・スードなどが出演している。また、エルナーズ・ノーロウズィーがアイテムソング「Dupatta」にアイテムガール出演している。

パンジャーブ州パティヤーラーで生まれ育ったクルディープ・サイニー、通称クークー(ヴァルン・ダワン)は、小学校でナイナー・シャルマー(キヤーラー・アードヴァーニー)と出会い、恋に落ちる。クークーは、ナイナーの兄グルプリート(マニーシュ・ポール)と仲良くなり、そこを突破口にしてナイナーと接近して、遂に二人は結婚する。 5年後、クークーとナイナーはカナダにいた。ナイナーはカナダで働くのが夢で、その夢を実現させていた。クークーはナイナーに付いてカナダへ行き、バーのバウンサーとして働いていた。二人の仲はいつしか冷え切っており、離婚を考えるようになっていた。だが、クークーの妹ギニー(プラージャクター・コーリー)の結婚式が控えていた。二人は、ギニーの結婚式まで離婚の件は伏せておくことにし、インドに帰国する。 クークーの両親、ビーム(アニル・カプール)とギーター(ニートゥー・スィン)、そしてグルプリートは二人を歓迎する。ギニーと結婚相手のバルジートとの婚約式が行われ、婚姻の儀式が進みつつあった。クークーはビームに、ナイナーとの離婚の件を切り出そうとするが、逆にビームから、ギーターと離婚しようとしていると打ち明けられる。そして、愛人のミーラー(ティスカ・チョープラー)を紹介される。 クークーがなかなかビームに離婚の件を打ち明けられなかったことに業を煮やしたナイナーは、遂に皆の前でクークーと離婚しようとしていると曝露してしまう。それを責められたクークーは、ビームがギーターと離婚しようとしていること、そして愛人がいるということを曝露する。すると今度はギニーが、実はガウラヴ(ヴァルン・スード)という恋人がいることを曝露する。 修羅場になると思われたそのとき、ビームが胸を押さえて倒れたため、一旦この話は保留となる。病院に担ぎ込まれたビームだったが、実はそれは心臓発作の演技だった。しかし、時間稼ぎにしかならず、ギーターからはミーラーに会いたいと言われる。ミーラーに会ったギーターは、夫を彼女に譲ると言われる。その堂々とした態度を見たミーラーは、ビームと一緒になることを辞める。ビームは喜び勇んで家を出てミーラーの元に転がり込もうとするが、ミーラーからは拒絶されてしまう。仕方なくビームは自宅に戻り、ギーターに許しを請う。 ギニーは、ビームとギーターの結婚記念日に、二人の二度目の結婚式を企画していた。仲直りしたビームとギーターは二度目の結婚式を執り行うが、そのときクークーはミーラーから、ビームはミーラーから拒絶されて自宅に戻ったこと、そして心臓発作が演技だったことを聞き、激昂する。クークーは皆の前で全てをばらし、全てを台無しにしてしまう。ギーターはビームと離婚することを決意する。また、ギニーもバルジートとの結婚をキャンセルする。 家族裁判所でビームとギーターは離婚届に署名し、6ヶ月の猶予期間を与えられる。次にクークーとナイナーが離婚届に署名する番だったが、クークーはナイナーに謝り、もう一度彼女にプロポーズする。ナイナーはそれを受け入れる。仲直りしたクークーとナイナーはカナダに帰って行く。

主に3つのカップルを通して、結婚の意味を問う映画であった。ビームとギーターはアレンジドマリッジ(参考)をしており、クークーとナイナーは恋愛結婚をしていた。そしてギニーは、元恋人がいながら、お見合いした相手と結婚しようとしていた。

ビームとギーターのカップルでは、当初ビームが一方的にギーターと離婚しようとしていた。ミーラーという愛人ができたことも原因のひとつだが、もっと根本的な離婚の動機は、「飽きた」というものであろう。ビームは女性に対し、「結婚前は蝶だが、結婚後は毛虫になる」と表現していた。しかし、ビームの不誠実さが白日の下にさらされた後は、ギーターの方がビームに三行半を突き付ける。

クークーとナイナーの離婚理由はより現代的なものだ。キャリアにおいてナイナーの方が成功し、クークーが劣等感を抱いていたのである。しかもクークーは主夫でもなかった。ナイナーは日中オフィスで仕事をし、それ以外の時間では家事もしていた。二人の間には子供もいなかった。クークーは劣等感を募らせ、二人の間はギクシャクし、とうとう離婚寸前まで行き着いてしまう。女性の方が仕事で成功し、男性の方が劣等感を抱くという設定は、「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)など、ヒンディー語映画で時々採用されてきた。

ギニーにとって、両親と兄夫婦は理想のカップルであった。ただ、結婚相手を選ぶ際、彼女は愛よりも経済的な安定を選んでおり、どちらかといえば両親をモデルに結婚生活を始めようとしていたといえる。彼女の元恋人ガウラヴは売れないミュージシャンであり、彼と結婚することは考えられなかったのである。しかし、両親と兄夫婦が相次いで離婚の危機を迎える中で、ギニーは結婚が信じられなくなり、一旦結婚そのものを辞めてしまう。安定重視のアレンジドマリッジをしても、感情重視の恋愛結婚をしても幸せになれないのなら、結婚の意味はなかったのである。

しかしながら、インド映画は伝統的に結婚の神聖性を死守する方向に向かう(参考)。その傾向は21世紀に入ってだいぶ弱まったが、それでも家族重視の価値観はほとんど揺るがない。「Jugjugg Jeeyo」でも、バラバラになりかけた家族が再び結束することが示唆される形で終わる。また、家族をひとつにするものはやはり愛情との結論であった。終盤でビームがつぶやいた言葉が印象的だった。「家族よりも自分の喜びを優先したら、喜びも得られなかったし、家族も失った。」利己主義をやめ、他人の喜びを自分の喜びにする生き方が、家族を維持し、幸せを得る一番の近道であることが映画全体を通して雄弁に語られていた。

多くのキャラが出て来たが、最近のヒンディー語映画らしく、女性キャラの強さが目立った。特にニートゥー・スィン演じるギーターは女傑と呼べるほど肝の据わった女性だった。何しろ35年間連れ添った夫をミーラーに取られそうになったにもかかわらず、毅然と彼女に夫を差し出すのである。その度胸の前にミーラーも自分のしようとしていたことの過ちに気付き、ビームと縁を切る。ビームを巡ってギーターとミーラーが三角関係を作るわけだが、妻という立場の強さや余裕を感じるシーンであった。

ニートゥー・スィンは、リシ・カプールの妻であり、ランビール・カプールの母である。リシとの結婚以降、リシとの共演しか映画に出て来なかった、こだわりを持つ女優だ。2020年にリシが死去したことでその鉄則を曲げ、今回はアニル・カプールと夫婦を演じた。アニルとニートゥーの共演はこれが初である。二人はほぼ同年代だが、ニートゥーの方がデビューが早く、しかもアニルがスターになる前にリシと結婚して引退していたため、今まで共演の機会がなかったようだ。

ヒンディー語映画界の第一線で活躍していた女優たちが相次いで結婚したことで、次世代を担うスター女優の確立が急務となる中、キヤーラー・アードヴァーニーは絶好のポジションにいる。「Jugjugg Jeeyo」での演技もよく、しかも役柄も時代に合ったものだった。ますます勢いに乗るだろう。

ヴァルン・ダワンは、コメディー映画の旗手である父親の影響からか、ハンサムなのに2枚目半の役を演じることが多い。「Jugjugg Jeeyo」で演じたクークーも、絶対的なヒーローというよりは、臆病で弱みのある男性であり、滑稽なシーンも多かった。ダンスは腕を上げており、ボディーもかなり作り上げてきていた。アニル・カプールもダメ男役であったが、嫌味のない演技で、さすがであった。

これが本格デビューとなるプラージャクター・コーリーは人気YouTuber出身である。映画界入りの新しい道を通ってきた女優だ。決して絶世の美女というわけではないが、脇役に留まる限りは使いやすい女優だと感じた。

パンジャーブ州の心臓部であるパティヤーラーが舞台で、登場人物の大半はパンジャービーだったこともあり、音楽もパンジャービーのノリのものが多かった。タニシュク・バーグチーやヴィシャール・シェールケーなど、多数のミュージシャンによって作曲されている。ギニーの結婚式が進む中でストーリーも進み、それに合わせてダンスシーンも差し挟まれる構造になっていて、アップテンポの曲が多く、音楽でも楽しめる映画であった。

「Jugjugg Jeeyo」は、結婚というインド映画の古典的テーマを取り上げた作品だが、どちらかといえば離婚を巡って引き起こされるドタバタ劇を描いたラブコメである。キャストにパワーがあり、音楽も魅力的で、何よりストーリーがよくまとまっている。興行的にも成功しており、2022年のヒンディー語映画界を代表するヒット作の一本になりそうだ。必見の映画である。