インドでは、夫と死に別れた寡婦の地位は著しく低い。寡婦差別と表現していいくらいである。インドには寡婦にまつわるいくつかの因習があり、インド映画でも時々取り上げられる。

サティー

インドの悪習の代表として、カースト制度などと並んでよく取り上げられるのが「サティー」である。ヒンディー語では「सती」と書く。日本語では「寡婦殉死」と訳されることが多い。

サティーは、夫を亡くした女性が、夫が火葬される際に、その火の中に飛び込んで自殺する風習である。

インドにおいて既婚女性の幸せ、もっといえば存在価値は、夫の存命にあるとされている。ヒンドゥー教徒の既婚女性は髪の分け目にスィンドゥールと呼ばれる赤い粉を付ける。夫の死後はスィンドゥールを付けることは許されないため、既婚女性の幸せはスィンドゥールで象徴されることが多い。夫の健康と長寿を願うカルワー・チャウト祭も、インドの女性が置かれたそのような立場と無関係ではない。夫が死んだらその女性は存在価値を失うわけであり、夫と共に死ぬのが理想的な姿だとされてきた。既婚女性は富の女神ラクシュミーと同一視され、家に富をもたらす存在として重宝されるのに対し、寡婦は一転して不吉な存在とされ、家族や社会から忌み嫌われる存在に転落する。

「サティー」の起源だが、インド神話には「サティー」という名の女神がおり、関係があるかもしれない。サティーはシヴァ神の妻だが、実父のダクシャがシヴァを娘婿とは認めておらず、二人を辱める行為を行った。サティーはそれに抗議するために焼身自殺をしたとされる。焼身自殺という点で寡婦殉死と共通点はあるものの、サティー女神は夫の火葬に身を投げた寡婦ではない。よって、強い関連性は見出されない。そもそも「サティー」とは「貞女」という意味であり、こちらの方に結びつけて考える方がしっくりくるだろう。

二大叙事詩のひとつ「マハーバーラタ」にもサティーと類似した行為が描写されている。主人公パーンダヴァの五王子の四男と五男の母親にあたるマードリーは、夫パーンドゥが死んだ後、その火葬のために積み上げられ火が燃えさかる薪の中に身を投じ自殺した。紀元前326年にアレクサンドロス大王がインドに攻め入ったが、そのときの記録に、インドでサティーが行われていたことが記されている。

ジャウハル

サティーと似た風習にジャウハルがある。ヒンディー語では「जौहर」と書く。「ジョーハル」「ジョウハル」という表記をすることもある。これは、インド西北部の支配者層であるラージプートの風習である。ラージプートは、西洋の騎士や日本の武士に比すことのできるコミュニティーで、尚武と尊厳を重んじる戦士階級コミュニティーであった。ラージプート諸侯は現在のラージャスターン州などに巨大な城塞を築き、近隣地域を支配したが、外敵の侵入を受けることも度々あった。籠城戦となり、敗戦が濃厚になると、ラージプートの男性たちは死装束をまとって城門を開き、一斉に打って出て戦死した。一方、ラージプートの女性たちは、侵略者に凌辱されるのを潔しとせず、自ら火に身を投じて焼死した。これをジャウハルという。

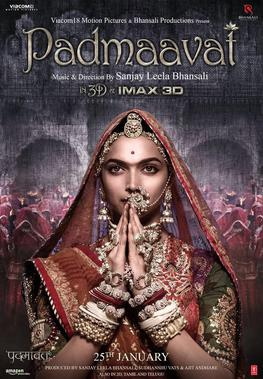

13世紀以降、インド亜大陸にはイスラーム教の政権が樹立し、ラージプートの諸侯を屈服させていった。その過程で度々ジャウハルが行われたことが、イスラーム教政権側の歴史書に複数記録されている。ただし、中には伝説の域を出ないものもある。ヒンディー語映画「Padmaavat」(2018年/邦題:パドマーワト 女神の誕生)では1303年のチットールガル陥落時に行われたとされるジャウハルが題材になっている。1303年にデリー・サルタナト朝のアラーウッディーン・キルジーがチットールガルを陥落させたのは歴史的事実であるが、このとき実際にジャウハルが行われたかどうかは不明である。後世に著された叙事詩「パドマーワト」による脚色だという説が有力だ。映画はこの叙事詩に基づいて作られている。

12世紀の「ヒンドゥー教最後の王」プリトヴィーラージ・チャウハーンを主人公にした時代劇映画「Samrat Prithviraj」(2022年)にもジャウハルのシーンがあるが、「Padmaavat」に比べると滑稽さがある。

神格化

ジャウハルは、夫の死と同時に妻も自殺する行為であり、サティーと共通点が多い。また、中世よりラージャスターン地方においてサティーの実践が多く見られることから、元々はこの地方のラージプートが行っていたことなのかもしれない。それがインド全土に広まっていったのだろう。サティーを行った女性は女神になるとされており、ラージャスターン州には過去にサティーを行った女性を祀るサティー寺院がいくつか残っている。有名なものは、ジュンジュヌーのラーニー・サティー寺院である。

また、ラージャスターン州の城塞の壁には手形が残っていることがあるが、これはマハーラージャーの死と同時にサティーを行った王妃たちの記念碑である。

サティー禁止の動き

元々は女性が自らの意思で火の中に飛び込む行為をサティーといったが、実際には遺族が寡婦を酔わせて前後不覚にし、火葬の火の中に放り込んで焼死させるという完全な他殺も横行していたとされる。

ヒンドゥー教徒にとってはサティーは貞女の証だったとしても、部外者から見たら狂気の沙汰であった。インドを支配した歴代のイスラーム教政権や英国東インド会社は事あるごとにサティーを禁止しようとしてきた。また、ヒンドゥー教徒教養層の中にも、19世紀に生きた改革家ラームモーハン・ロイのようにサティー撲滅運動を主導した人物がいた。サティーを禁止する法律の制定も1829年には行われた。だが、インド社会からサティーは完全にはなくならなかった。

一般に「最後のサティー」として知られているのは、1987年9月4日、ラージャスターン州スィーカル県において、火葬される夫の遺体と共に焼身自殺した18歳の少女ループ・カンワルのサティーである。この事件はインド全土を震撼させ、即座にサティー禁止法が制定された。この法律によりサティーのみならず、サティーの強要や美化までもが禁止されたのだが、サティーを行った女性を神格化する価値観は根強く残っており、地元ではループ・カンワルも非公式に女神として扱われているとの報告がある。一応、このループ・カンワルのサティーを最後にインドではサティーは行われていないことになっている。

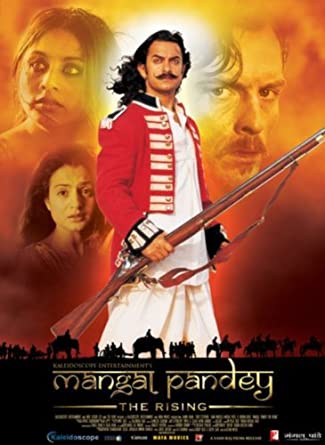

インドでは既に根絶された悪習であるため、ヒンディー語映画でサティーが現代の社会問題として描かれることはない。言及されることがあるとしたら、まだサティーが禁止されていなかった時代を取り上げた時代劇に限られる。たとえば、19世紀前半を時代背景とした時代劇映画「Mangal Pandey: The Rising」(2005年)にはサティーの描写がある。サティーを強要された寡婦を英国人が助けるのである。

サティー禁止法によってサティーの美化が禁止されているため、映画のストーリーにサティーを肯定的に組み込むのは不可能である。それでも時々、サティーの是非が議論の的になることがあり、その起爆剤が映画ということもある。前述の「Padmaavat」は、ラストシーンでジャウハルを美化したように取れる描写があったため、物議を醸した。監督の意図は別のところにあったかもしれないが、ジャウハルをしたとされる王妃パドマーワトはやはり神格化されており、神格化する上ではジャウハルを批判的に取り上げることは難しく、インド社会においてサティーの扱いが未だに解決されていないことが浮き彫りになった。

寡婦再婚禁止

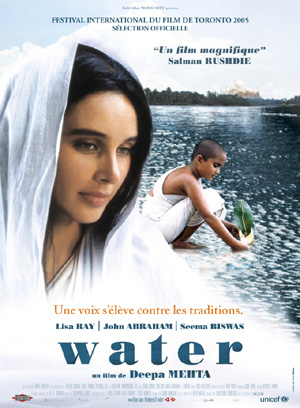

サティーやジャウハルと関連して、インド社会において寡婦の地位の低さも気になるところである。寡婦は、一切の装飾や着飾りを禁止され、白いサーリーしか身につけることができない。ホーリー祭などを祝うのも禁止されている。宗教聖地には、寡婦となり家族と同居できなくなった女性が集住して死を待つヴィドワーシュラム(寡婦の家)が存在する。「Water」(2007年)は幼児婚によって幼くして寡婦となり、ヴィドワーシュラムに入ることになった少女の物語である。

夫が死んだら再婚すればいいのではないかという意見もあるかもしれないが、インドでは長らく慣習的に寡婦の再婚は禁止だった。よって、幼くして寡婦になると、その後の一生が台無しになってしまっていた。幼児婚、寡婦再婚禁止、寡婦差別のコンボにより、不幸のどん底に陥る女性たちが後を絶たなかった。ちなみに男性の再婚は禁止されていない。

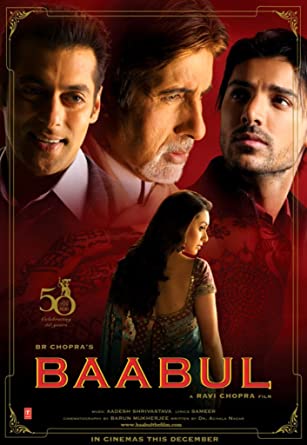

ただ、サティーの撲滅と同時に、寡婦の再婚を推進する社会改革運動も行われた。サティーは根絶されたものの、寡婦の再婚をタブー視する価値観は現代インドでも根強く生きている。「Baabul」(2006年)は現代を舞台にした映画だが、寡婦の再婚を許さない社会通念を「現代のサティー」と呼び、痛烈に批判する内容だった。「The Last Color」(2019年)は、寡婦の社会復帰と地位向上を命じた2012年の最高裁判所の命令にもとづく映画であった。

寡婦が主題とならなくても、インド映画には寡婦が登場することが多々ある。主人公の祖母という設定が多い。白い無地のサーリーに身を包んでいるため、すぐに寡婦であることが分かる。寡婦は装飾を身に付けたり華美な服装をしたりしてはならず、白いサーリーを着ることになるのである。また、インド人女性は普通、真っ白な服を着るのを嫌がるが、それは寡婦のイメージがこびりついているからである。