ヒンディー語映画の製作拠点はマハーラーシュトラ州ムンバイーだが、ヒンディー語の本拠地はウッタル・プラデーシュ州などの北インドである。このねじれが、ヒンディー語映画にもねじれをもたらしていた。例えば、ヒンディー語映画はムンバイーを舞台とすることが多いのだが、ムンバイーの地元言語はマラーティー語で、このずれが映画に写実性の欠如をもたらすことがあった。ただ、21世紀に入り、デリー、ラクナウー、カーンプルなど、北インドの都市を舞台にした映画が増加し、真の意味でのヒンディー語映画が模索されるようになった。2017年8月18日公開の「Bareilly Ki Barfi(バレーリーのバルフィー)」は、題名にある通り、ウッタル・プラデーシュ州のバレーリーを舞台にした映画だ。バレーリーはちょうどデリーとラクナウーの中間点に位置する。題名に特定の地名が入る例は今までもあったが、バレーリーのような地方都市がわざわざ題名になる例は稀である。最近だと「Gangs of Wasseypur」(2012年)くらいか。また、バルフィーとはインド菓子の一種である。ちなみに、日本でも公開されたヒンディー語映画「Barfi!」(2012年/邦題:バルフィ!人生に唄えば)とは無関係である。

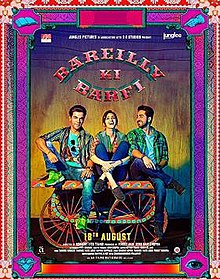

「Bareilly Ki Barfi」の監督はアシュウィニー・アイヤル・ティワーリー。「Dangal」(2016年)などのニテーシュ・ティワーリーの妻である。主演はアーユシュマーン・クラーナーとクリティ・サノン。助演としてラージクマール・ラーオが出演。また、パンカジ・トリパーティー、スィーマー・パーワーなどが出演している。この映画には原作があり、フランス系ドイツ人作家ニコラス・バリューの「The Ingredients of Love」の翻案である。

舞台はバレーリー。家族から結婚のプレッシャーに耐えかねたビッティー(クリティ・サノン)は家出をしようと思い立つが、駅で「バレーリーのバルフィー」という小説を買って読み、感銘を受ける。そこに書かれていた主人公がまるで自分と瓜二つだったからだ。ビッティーは家に引き返し、小説の作者プリータム・ヴィドローヒー(ラージクマール・ラーオ)を探し始める。 実は「バレーリーのバルフィー」はプリータムではなく、チラーグ(アーユシュマーン・クラーナー)が書いたものだった。彼は失恋の悲しみを小説にしたのだが、作者として自分の名前を使うのを避け、自分の子分だったプリータムの名前と写真を使ったのだった。チラーグの経営する印刷会社で出版をしたが、全く売れなかった。プリータムは恥をかき、バレーリーから飛び出て行方不明となってしまう。 ビッティーはチラーグの印刷会社まで訪れ、プリータムのことを聞く。チラーグは、ビッティーに手紙を書くように勧める。チラーグはビッティーがプリータムに宛てて書いた手紙に返信を書き、そうこうする内に彼女と親しくなって行った。チラーグはビッティーに恋をしていた。だが、とうとうビッティーはプリータムに会いたいと言い出し、チラーグも放っておけなくなる。 チラーグは、プリータムの母親から彼の居場所を聞き出す。プリータムはラクナウーのサーリー屋で働いていた。彼はプリータムをバレーリーに連れ戻し、「バレーリーのバルフィー」の作者らしいタフガイに仕立てあげる。ビッティーがプリータムに幻滅すればチラーグがビッティーを口説くだけだった。ところが、意外にもビッティーも両親もプリータムを気に入ってしまう。トントン拍子に事が進み、ビッティーはプリータムと結婚することになってしまう。

終盤はよくある三角関係ロマンスである。だが、そこに辿り着くまでの展開はユニークだった。小説を読んで、自分とそっくりの人物が主人公になっていることに驚き、その作家に興味を抱くようになる、というロマンティックな展開に、実はその作家は物語の作者ではなく別人だったというスパイスを加えて、軽快なコメディー映画にまとめ上げていた。

ただ、主人公のチラーグがあまりに自己中心的であるため、多くの観客は彼に感情移入できないのではないかと思う。彼が実際には「バレーリーのバルフィー」を執筆したというところまではいいのだが、ノーと言えない気弱な友人プリータムを半ば強制的に作者に仕立てあげ、彼の人生をメチャクチャにしてしまう。そして、ビッティーの気を引くためにプリータムの助けが必要になると、再び力尽くで彼をバレーリーに呼び戻して、操り人形にする。ビッティーはプリータムに恋してしまうのだが、どちらかといえばそのままプリータムにビッティーと結婚させてあげたい気持ちとなる。

プリータムは、基本的には気弱な男なのだが、演技をさせると迫真の演技をし、チラーグが期待する以上のキャラとなる。それがこの映画の一番面白おかしい点なのだが、当然、高い演技力を要する役柄だ。演じたのはラージクマール・ラーオ。ナワーズッディーン・スィッディーキーの次の世代の俳優たちの中では特に抜群の演技力が誇っており、しかもキャラが立ったいい俳優だ。やはり演技力に定評のある主演アーユシュマーン・クラーナーと同世代であり、この二人の共演はそれだけで観る価値がある。「Bareilly Ki Barfi」に関しては、ラージクマールがアーユシュマーンを食っていたと言える。

ヒロインのクリティ・サノンは「Heropanti」(2014年)や「Dilwale」(2015年)などに出演して来た女優で、近年売れっ子になっている。「Bareilly Ki Barfi」で演じた役柄は、煙草を吸い、深夜に徘徊し、ヴァージンではないという、インド社会の規範から外れた女性だが、最近のヒンディー語映画のヒロインとしてはよくあるキャラである。アーユシュマーン、ラージクマールという演技派男優2人の前でも一歩も引いておらず、ますます評価を高めた。

「Bareilly Ki Barfi」は、ウッタル・プラデーシュ州の街バレーリーを舞台に、男2女1の三角関係ロマンスを描いたラブコメ映画である。三角関係となってからの展開は多少陳腐ではあるが、そこに持って行くまでに工夫が見られる。アーユシュマーン・クラーナー、ラージクマール・ラーオ、クリティ・サノンの演技も見もので、2017年の佳作の一本である。