2014年3月1日から9日まで、1週間ほどの短い期間ではあったが、家族でインドを旅行して来た。忙しい旅程だったので、デリーに住んでいた頃のようにのんびり映画を観ることができなかったのだが、イムティヤーズ・アリー監督の最新作「Highway」だけは何とか時間を捻出して映画館で鑑賞した。基本的には特定の俳優や監督に思い入れを持ってヒンディー語映画を鑑賞・評価していないのだが、イムティヤーズ・アリー監督は最も好きな映画監督であり、彼の作品が上映されている間にたまたまインドを訪れることができたのは幸いだった。

イムティヤーズ・アリー監督はロマンス映画に定評があり、デビュー作からずっと愛の様々な形を模索し続けて来ている。一目惚れから始まる単純な恋愛映画が主流だったヒンディー語映画界に、ロマンスの新しい定義を導入し発展させたのは他でもない、イムティヤーズ・アリー監督である。デビュー作「Socha Na Tha」(2005年)ではお見合いから始まる恋愛という、インドの恋愛映画の定型パターンを逆手に取った斬新なプロットを打ち出した。第2作「Jab We Met」(2007年)は、それぞれの恋に破れた男女が互いに励まし合い最後に結ばれるという心温まる物語を描いた。第3作「Love Aaj Kal」(2009年)は、今時の若者の刹那的な恋愛と昔の全身全霊を捧げる恋愛を比較し、人生は愛のためにあることが高らかに宣言された。そして第4作「Rockstar」(2011年)は、スーフィズムの概念を持ち込み、結婚を超越した魂の合一という、究極の恋愛を提示した。とにかくイムティヤーズ・アリー監督の作品は、今までのヒンディー語映画の「恋愛」の概念を覆すものばかりであり、今一番注目の映画監督と言ってもよい。また、彼の映画には必ずと言っていいほどロードムービー的な要素が含まれるのも大きな特徴であり、インド旅行が好きな人にとっては、さらに楽しみがある。そのイムティヤーズ・アリー監督の最新作が、2014年2月21日に公開された「Highway」であった。やはり恋愛が中心テーマの映画である。

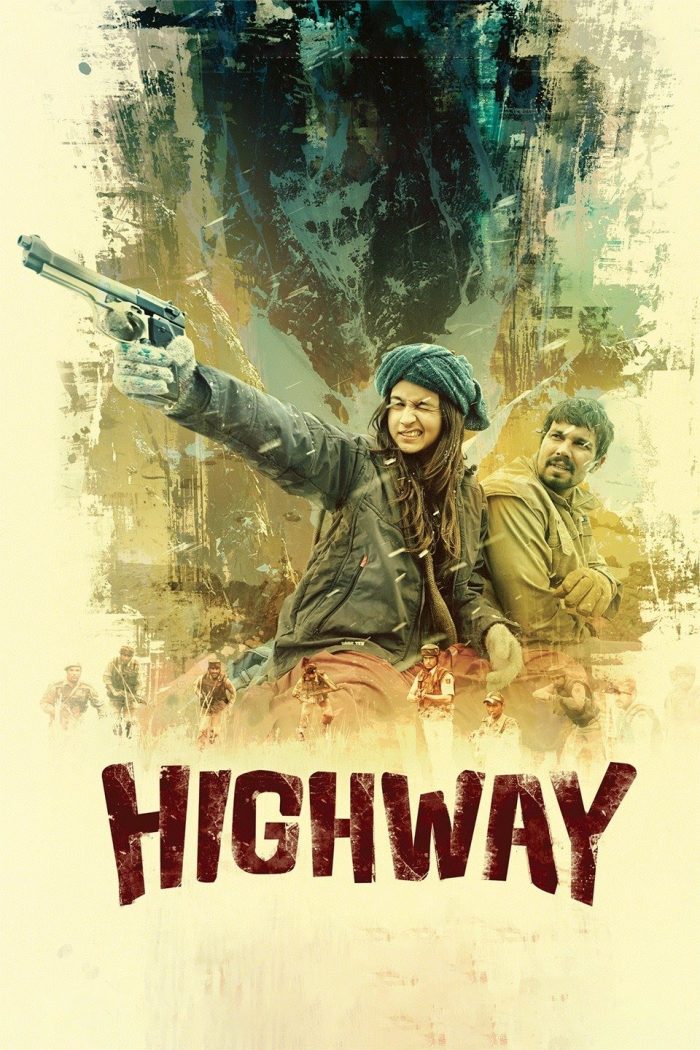

イムティヤーズ・アリー監督は毎回違う俳優をキャスティングしており、「Highway」の主演もランディープ・フッダーとアーリヤー・バットで、初めて仕事をする俳優たちである。映画家系のバックグランドを持たずに叩き上げで着々とキャリアを重ね、「Saheb Biwi aur Gangster」(2011年)や「Jannat 2」(2012年)などでの硬派な演技で定評のあるランディープと、インドを代表する映画監督マヘーシュ・バットの娘として生まれ、カラン・ジョーハル監督の学園恋愛モノ映画「Student of the Year」(2012年)で派手にデビューしたアーリヤーの取り合わせは異色と言っていいだろう。音楽はARレヘマーン、作詞はイルシャード・カーミルなど。アカデミー賞受賞音楽家ARレヘマーン作曲の曲は常に注目を集めるが、特に「Highway」の音楽は各方面から高い評価を受けており、サントラを購入する価値がある。

物語はデリーから始まる。政界とも密接なコネクションを持つ実業家の娘ヴィーラー・トリパーティー(アーリヤー・バット)は、結婚式の直前に花婿のヴィナイ(アルジュン・マロートラー)と深夜にハイウェイをドライブしていたところ、ガソリンスタンド強盗の現場に居合わせてしまい、人質として誘拐されてしまう。その強盗を主導していたのがマハービール・バーティー(ランディープ・フッダー)であった。 すぐに強盗団は誘拐した女性がトリパーティーの娘であることを知り、焦る。トリパーティーは内務大臣に、ヴィーラーが誘拐されたことを伏せるように要請しており、このことは公にはならなかったが、警察は捜査を開始していた。マハービールは警察を攪乱するため、部下をコルカタに送って身代金要求の電話を入れさせると同時に、自分はヴィーラーをトラックで連れて北インド各地を転々とする。 ヴィーラーは当初、誘拐されたことによる恐怖に震えていたが、徐々に奇妙な解放感を感じるようになる。ヴィーラーの家族は世間体を何より大事にしており、彼女は息の詰まるような生活を強いられていた。また、幼い頃に彼女は叔父からセクハラを受けていたが、母親がそれを見て見ぬ振りしていたというトラウマもあった。皮肉なことにヴィーラーは、誘拐され、インド各地を連れ回されることで、インドの本当の姿を体験することになり、人生の意味を見出すことになる。また、マハービールに対して徐々に好意を抱くようになる。 マハービールとヴィーラーは、デリー、ラージャスターン州、パンジャーブ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州と移動し、カルパーに辿り着く。ここでヴィーラーは放り出され、マハービールは逃亡する。だが、ヴィーラーは警察に行かずにマハービールを追い掛け、とうとう追い付く。マハービールも根負けし、ヴィーラーを受け容れる。二人は一緒に逃避行を始める。 遊牧民と共に山間を移動する中で、カシュミール地方に辿り着き、ヴィーラーは夢見ていた山小屋を見つける。二人はこの小屋を借り、一緒に生活を始める。ところが、カルパーに落として来たヴィーラーの携帯電話から居所が警察に知れ、マハービールは急襲を受けて射殺されてしまう。ヴィーラーは病院に搬送され、その後デリーに連れ戻される。 ヴィーラーの前には、元通りの窮屈な生活が待っていた。強盗に誘拐されたときに助けてくれなかった婚約者のヴィナイや、セクハラを繰り返していた叔父も彼女を見舞って来ていた。ヴィーラーは彼らの欺瞞に満ちた生き方を真っ向から批判し、縁談を破棄して、家を出る。そして山に戻り、そこで地元の女性たちのために工場を設立して過ごすことになった。

インドの魅力をインド人が最も理解していない、ということは大いにあり得ることだ。それは日本人にも当てはまることで、日本の魅力を一番よく知っているのは、日本かぶれの外国人だったりする。だが、インドではその傾向が特に顕著だと言える。なぜなら国土が広大で、かつ多様かつ極端な格差がある国であるからである。インドを知る最上、かつ、おそらく唯一の手段は、インド各地を旅をすることだ。大都市を離れ小都市へ、都市を離れ農村へ、観光地を離れ何もない場所へ。そうすることで徐々にインドの魅力が見えて来る。外国人旅行者にとってそれは比較的容易に実行可能なのだが、インド人でそれが可能なのは、やはり経済力と外国人と同様のマインドを持った都市在住の中上流階級層に限られるし、可能であってもそれを実行するのにはさらに行動力が必要となる。

「Highway」は、その題名が示す通り、まずは旅を主体としたロードムービーである。主に北インドの平野部から山間部にかけて、町や、町と町を結ぶハイウェイの光景がスクリーンに映し出される。雄大な雪山の光景や危険な断崖絶壁の道など、風景自体に特徴のあるものもあるのだが、それと同時に特に何の変哲もないインドの田舎の光景も登場し、それがまた旅のリアルさを演出している。その刻一刻と変わる風景を眺める観客は擬似的なインド旅行をすることになり、インドの広大さ、偉大さを実感する。また、光景だけでなく、行く先々で音楽との出会いがあり、それがまた旅情を掻き立てる。ラージャスターン州ではマンガニヤールのサーワン・スィン、カシュミール地方では女性歌手のベーガム・ジャーン。旅をしてみたい、しかも予定や終わりのない旅をしてみたい、そんな気持ちにさせてくれる映画であった。僕はかなりインドを旅行したし、自分でバイクを運転しての旅もかなりしたので、「Highway」は他人事とは思えない、まるで自分の旅を映像化してくれたような、ありがたく懐かしい映画だった。

だが、イムティヤーズ・アリー監督の過去の作品がそうであるように、「Highway」は単に旅を見せる映画ではない。あくまで旅は背景であり、その前には綿密に計算されたストーリーがあり、監督のメッセージが載っかっている。

まず明らかに言えるのは、最近のヒンディー語映画の流行である「2つのインドの出会いと衝突」が「Highway」でも踏襲されていた点である。ヒロインのヴィーラーが象徴するのは「インディア」、つまりモダンなインド、インドの都市文化である一方、誘拐犯マハービールが体現するのは「バーラト」、つまり古いインド、インドの農村文化である。インドにはこれら2つのインドが併存しているということは、英連邦競技大会がデリーで開催された2010年前後によく言われるようになり、ヒンディー語映画でも好んでこの2つの比較・対立・共存が映像化されて来た。「Highway」で特徴的なのは、「インディア」の方が牢屋と表現され、「バーラト」の方が自由とされていたことだ。もちろん、短絡的かつ理想主義的な定義付けではあるが、そこにヴィーラーの幼少時のトラウマが織り込まれ、よりこの二項対立が補強されていた。救出されたヴィーラーが、病床から起き出して豪華な内装の部屋に座るシーンなどは、それまでの解放感溢れる映像との落差から、その豪華さ、華美さに悪意さえ感じた。「インディア」への痛烈な批判であろう。そして物語の最後、ヴィーラーが農村で工場を経営している姿は、「インディア」と「バーラト」の融合と表現してもいいかもしれない。

「Rockstar」からのつながりを考慮に入れて、スーフィズム的視点から「Highway」を見る必要性もある。挿入歌の歌詞の中には、「ジュグニー(蛍)」など、スーフィー詩の中で好んで用いられるメタファーが使われていたことからも、この映画をスーフィズム的視点から見ることが正当化される。ヴィーラーにとって家は牢屋であったが、これは魂が肉体に閉じ込められた様子を表していると言えなくもない。そんな彼女にとって、彼女を誘拐したマハービールは魂を解放するための媒介者となった。マハービールと共に旅をする中で彼女の魂は翼を持ち、遂に理想の地である山小屋へ到達する。彼女は旅の中で何度も自分に問い掛ける。一体自分は何をしているのか、何がしたいのか、と。歌の中でも「私はどこにいるの?」と自問する。だが、心はいつも答えを知っているものだ。彼女は最初から明確な夢を持っていた。魂の到達点を知っていた。山間の山小屋に住み、夫は山羊を放牧し、自分は料理を作る。彼女はそんな生活に憧れていた。しかし彼女は自問し続けていた。自分は何なのか、と。これはヴィーラーだけでなく、我々全員にも当てはまることだろう。心は常に答えを知っており、心の声を素直に聞くことさえできれば、我々は路頭に迷うことはなく、人生で何かしらを成し遂げることができる。だが、なかなかそれができないのである。「Highway」は、ひとつの魂が、迷いながらも極みへと到達する道を描いた作品だと言える。そしてスーフィズム的に言えば、その極みこそが神であり、神との合一である。

ただ、「Highway」は必ずしも目的地に到達することを美徳としている映画ではなかった。「Jab We Met」の「Aao Milo Chalo」という歌の中では「Manzil Se Bhi Behtar Lagne Lage Hain Ye Raste(目的地よりもこの道の方が良く思えて来た)」という歌詞があったが、「Highway」はこのラインの1つの物語にまで磨き上げた作品だと言える。インターミッション前、ヴィーラーの台詞の中にも、そういうことを言っている場面がある。人生を道だと喩えれば、目的地は死である。この世でたったひとつの真実、それは、生まれて来た者は必ず死ぬということだ。だが、目的地が死だからと言って、今すぐ死ねばいいというものでもない。死までの道を楽しむことが人生であり、道連れと喜怒哀楽を共有することが人生である。「Highway」は、物語としてまとめるために、道の始点と終点を提示してはいるものの、核心は始点と終点の間にある道だと言えるだろう。

恋愛映画として見た場合、「Highway」はストックホルム症候群型の恋愛を題材にしたと分析できる。ストックホルム症候群とは、誘拐されたり人質になったりした人が、一定時間を共有した犯人に対して同情したり好意を抱いたりするようになる症状のことである。ヴィーラーは、元々誘拐されたことで解放感を覚え精神が高揚していた訳だが、マハービールの身の上を知る内に彼のことを「キュート」だと考えるようになり、やがて自分の「夫」と同様の存在として扱うようになる。一方、マハービールの方もヴィーラーに特別な感情を抱くようになる。犯人が人質などに好意を抱くようになる現象をリマ症候群と言うようだ。ただ、二人が本当の意味で相思相愛の恋人になったかどうかについては、深く描写されておらず、観客の受け止め方に任されていたと感じた。ヴィーラーがマハービールの死を悲しんだのは、自分を「牢屋」から解放してくれた恩人かつ好意を抱いていた人が死んだという事実もあるのだが、それよりもさらに大きかったのは、彼との約束を守れなかったからだ。ヴィーラーは、全てが終わった後にマハービールを、彼の母親の元に連れて行くことを約束していた。イムティヤーズ・アリー作品としては、恋愛の部分は弱く感じたが、異常な状況の中で起こる心の変化や共鳴を取り上げた点においては、やはり実力者だと感じる。

「Highway」の隠れテーマとして重要なのは児童虐待問題である。この問題は今に始まったものではないのだが、アーミル・カーンが司会を務めるテレビ番組「Satyamev Jayate」シリーズで取り上げられたことで、活発に議論されることになった。実は主人公の二人は共に幼少時に虐待を受けていた者同士だった。ヴィーラーは叔父から性的虐待を受けていた一方、マハービールは父親から暴力を受けていた。劇中で特に解決策が提示されたいた訳ではないが、映画の最後では、ヴィーラーの幻想の中で幼年時代のヴィーラーとマハービールが楽しそうに遊ぶシーンがあり、虐待のない子供生活の大切さが無言で主張されていたと言える。

驚いたのはアーリヤー・バットの演技であった。「Student of the Year」でも自信に満ちた演技を見せていたが、飛び抜けた才能を感じさせるものではなかった。彼女の第2作となる「Highway」では、彼女の真価が発揮されたと言っていいだろう。はききれんばかりの若さに加えて、あらゆる感情をとても説得力ある形で表現することができていた。ここまで鬼気迫る演技のできる女優だとは思っていなかった。今後、ヒンディー語映画界を牽引して行く女優の成長することは必至であろう。

もちろん、ランディープ・フッダーの演技も素晴らしかった。元々ハリヤーナー州出身であり、ハリヤーンヴィー方言のヒンディー語もお手の物であったが、それだけでなく、田舎のインド人の言動もよく再現できており、リアリティーにあふれていた。キャリアベストと評価しても差し支えないだろう。なかなか正当に評価されて来なかった男優だが、この映画を機に、より活躍の場が広がることを期待する。

ロケ地の解説もしておく。ヴィーラーが誘拐され、最初に連れて来られたのはデリー南郊、グルガーオン・ファリーダーバード・ロードの近くにあるマーンガル村(Mangar)だ。アラーヴァーリー山脈の森林地帯に位置し、大都会デリーの近くにこんな手つかずの自然があるとは信じられない程である。ただ、映画でも描写されていたように、この近辺は強盗多発地帯で、夜間ウロウロすべき場所ではない。次にヴィーラーが連れて来られた塩砂漠はラージャスターン州のサーンバル塩湖(Sambhar Salt Lake)である。ジャイプルとアジメールの間に位置しているが、僕は行ったことがない。ヴィーラーがマハービールに放り出されるのはヒマーチャル・プラデーシュ州カルパー(Kalpa)。標高2,960mの高さにあり、標高6,500mのキンナウル・カイラーシュを望める位置にある小さな村である。ただ、僕はここで高山病でしばらく倒れていたことがあるので、あまりいい思い出がない。ヴィーラーが山間で見つけた理想の山小屋は、ジャンムー&カシュミール州のアル谷である。ペヘルガーム(Pahalgam)からさらに奥に行ったところにある。ここも僕は行ったことがない。

「Highway」は、今までのイムティヤーズ・アリー作品に比べると、かなり異色の味付けとなっている。「Jab We Met」や「Love Aaj Kal」に比べるととても暗い作品で、恋愛要素も弱く、一般的な娯楽映画のカテゴリーからも外れるかもしれない。だが、彼の作品の特徴だった、旅やスーフィズムと言った要素はさらに磨き上げられており、そういう意味では、十分に今までの彼の作品の延長線上に位置する映画だと言える。おそらく今後は、彼が脚本を半分書いた「Cocktail」(2012年)のような感じで、今までの彼のテイストの作品はプロデュースや脚本提供の形でサイドラインとして作られることになり、彼自身はより自己実現を目指すシリアスな映画を作る方向へ向かうのではなかろうか。今後もイムティヤーズ・アリー監督の作品に注目して行きたい。