2006年、デリーを中心にインド中を騒がせた事件があった。デリーを拠点に活躍していたモデル、ジェシカ・ラールが、多数のセレブリティー集うパーティーにおいて、300人の前で射殺された事件、通称ジェシカ・ラール事件である。この事件自体は1999年に起こったのだが、2006年に出たその裁判の判決において、実行犯のマヌ・シャルマーが無罪となり、大騒動となったのである。誰もが彼がジェシカを殺したことを知っていた。目撃者も多数いた。それでもマヌ・シャルマーは無罪となってしまった。彼が無罪となった大きな原因は、現場で事件を目撃した重要証人が次々と証言を翻したことである。当然、証人たちは金によって買収され、権力によって脅されたと考えるのが普通だ。マヌ・シャルマーはハリヤーナー州の有力政治家の息子であり、共犯者のバックグランドも非常に強力だった。この判決は、「インドの司法の下では、金と権力さえあれば、公衆の面前で殺人をしても、裁かれないのか?」という司法への疑問となって庶民の怒りを呼び起こした。若者たちによる権力との戦いが描かれた「Rang De Basanti」(2006年)がちょうど同年にヒットしたことや、新聞・テレビ・雑誌などのメディアが正義を求めるキャンペーンをしたこともあって、それは大衆運動へと昇華した。大衆運動は政府を動かし、裁判がやり直され、最終的にマヌ・シャルマーは終身刑を受けた。

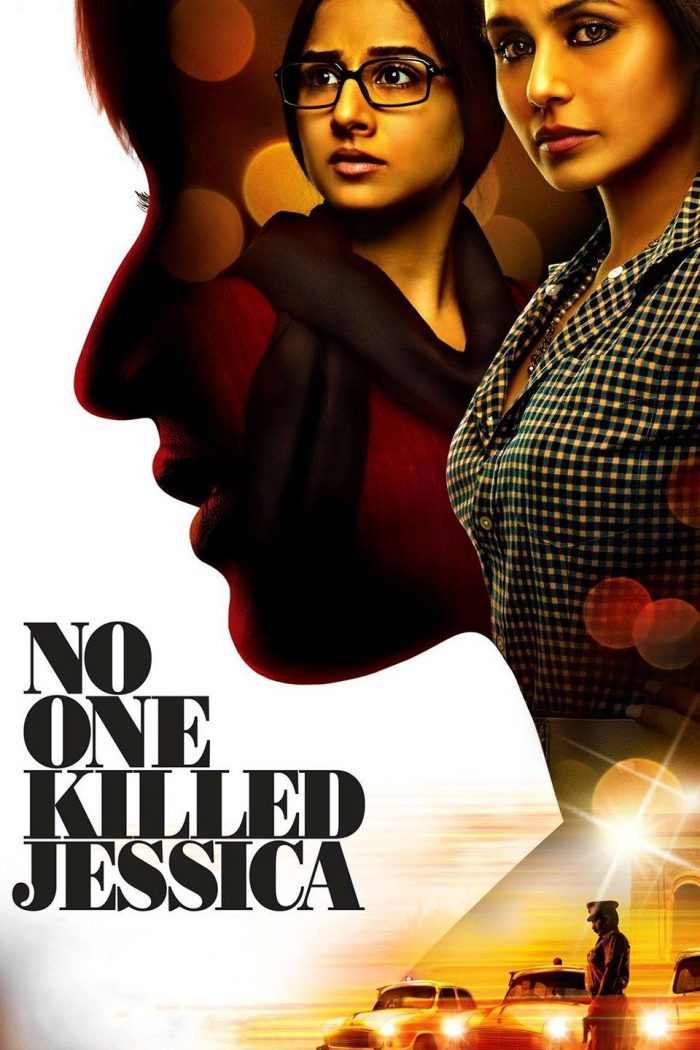

本日(2011年1月7日)より公開の「No One Killed Jessica」はジェシカ・ラール事件を題材にした映画である。ジェシカ・ラール事件は以前「Halla Bol」(2008年)で部分的に題材になったことがあるが、「No One Killed Jessica」はよりノンフィクション色の強い映画となっている。登場人物の何人かも実名である。「No One Killed Jessica」という題名は、マヌ・シャルマーが無罪になった翌日のタイムス・オブ・インディア紙一面の見出しから採られている。新聞の見出しが映画の題名になるのは珍しいかもしれない。監督は「Aamir」(2008年)で一躍注目を浴びたラージ・クマール・グプター。演技に定評のあるラーニー・ムカルジーとヴィディヤー・バーランが主演し、奇才アミト・トリヴェーディーが音楽を担当。今年最初の期待作である。

監督:ラージ・クマール・グプター

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ

衣装:サビヤサーチー・ムカルジー

出演:ラーニー・ムカルジー、ヴィディヤー・バーラン、ニール・ブーパーラム、ラージェーシュ・シャルマー、ムハンマド・ズィーシャーン・アユーブ、バブルス・サバルワール、ヨーゲーンドラ・ティックー、ギーター・スダン、シリーシュ・シャルマー、サマラー・チョープラー、サティヤディープ・ミシュラー、ミーラー(新人)、マヘーシュ・バット(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

1999年、カシュミール地方でカールギル戦争が勃発。NDTVのジャーナリスト、ミーラー・ゲーティー(ラーニー・ムカルジー)はカールギル戦争取材で一躍有名リポーターとなり、デリーに戻って来た。ちょうどその頃デリーでは、セレブリティー集うパーティーにおいてモデルのジェシカ・ラール(ミーラー)が殺害されるという事件が発生していた。多数の目撃者がおり、容疑者のマニーシュ・バールドワージ(ムハンマド・ズィーシャーン・アユーブ)も逮捕されていた。ミーラーは、何の面白味もない事件だと感じ、特に注目しなかった。ミーラーの部下のアーディティは、ジェシカ・ラール事件の重要証人が次々に買収されているという情報をキャッチしていたが、ちょうど同じ頃インド航空機814便ハイジャック事件が発生し、ミーラーはそちらのカバーで忙しかった。 一方、ジェシカの姉サブリナ・ラール(ヴィディヤー・バーラン)は両親と共に警察署や裁判所に通う毎日を送っていた。当初マニーシュは当然有罪になるものと楽観的に考えていたサブリナであったが、証拠が捏造され、証人が次々に証言を翻し始めたことで、危機感を感じ始める。特にマニーシュを有罪にするためのキーパーソンとなっていたのが俳優ヴィクラム・ジャイ・スィン(ニール・ブーパーラム)であった。ヴィクラムはジェシカが殺された日に現場におり、ジェシカが殺されるところを目撃していた。警察にFIR(被害届)を提出したのも彼だった。だが、サブリナが異変を感じたときには既にヴィクラムは買収されていた。マニーシュは有力政治家プラモード・バールドワージ(シリーシュ・シャルマー)の息子であり、一般庶民のサブリナが戦うにはあまりに強大すぎた。しかもバールドワージはインド随一の弁護士を雇っていた。公判では次々に証人が警察の調書とは異なる内容の証言をし始めた。ヴィクラムに至っては、証言台において、「私はヒンディー語ができない。警察での取り調べはヒンディー語で行われたから意味が分からなかった」と真っ赤な嘘を話し始めた。事件から7年後の2006年、とうとう判決が出たが、マニーシュ無罪という衝撃的なものであった。この判決直後にサブリナの母親は発作を起こして死んでしまい、父親も体調を崩して入院してしまう。 マニーシュ無罪のニュースを新聞紙で見たミーラーは、正義と真実が司法プロセスによって公然と否定されたことに憤り、自ら主張して事件を担当し始める。証人が買収されたとの情報を掴んでいた部下のアーディティと共に、まずはヴィクラムの嘘から崩し始める。証人たちが買収されたことを明かす証言も密かに録音し、それらを報道する。おかげで人々の間にジェシカ・ラール事件への関心が高まり、機能不全に陥った司法への怒りが沸き起こる。NDTVにはジェシカ・ラール事件の判決を不服とする市民の声が20万通も届き、それは大統領にまで届けられた。そんな中、ジェシカの親友マッリカー・セヘガル(バブルス・サバルワール)は、「Rang De Basanti」に影響され、インド門でキャンドルライト追悼集会を開くことを思い付く。このニュースはSMSによってたちまちデリー中に広まった。 国民の間にはジェシカ・ラール事件に対する関心が最高潮まで高まっていたが、当事者のサブリナは全てをシャットアウトしてしまっていた。ミーラーがいくら電話をしても出ようとしなかった。とうとうミーラーは意を決してサブリナの家を訪れ、説得する。ジェシカが殺されたとき、サブリナは22歳だった。判決が出たときには28歳になっていた。サブリナは20代の大半を警察署と裁判所で過ごすことになった。だが、殺人犯を有罪にすることができなかった。そのことにより、サブリナは失望し、心を閉ざしてしまっていたのだった。だが、ミーラーの説得によって、不正に対して常に立ち向かっていたジェシカのことを思い出し、もう一度戦うことを決意する。 インド門には多数の人々がロウソクを持って集まって来た。そこにはサブリナの姿もあった。その夜、インドの国民の心がひとつとなった。民衆のプレッシャーに押され、警察は判決を不服として高等裁判所に上訴し、ジェシカ・ラール事件の裁判が続けられることとなった。その結果、遂にマニーシュは有罪となり、終身刑が下された。

実際に起こった事件を題材に、社会問題に切り込んだ娯楽映画を作るのは、「Page 3」(2005年)や「Fashion」(2008年)で有名なマドゥル・バンダールカル監督の得意技であるが、「Aamir」で脚本主体の堅実な映画作りを見せたラージ・クマール・グプター監督が、この「No One Killed Jessica」にて、バンダールカル監督のお株を奪う完成度の高いノンフィクション的フィクション娯楽映画を送り出して来た。一切無駄のないシャープな脚本に、見せるべきシーンはじっくり時間をかけて見せる緩急あるストーリーテーリング。ジェシカ・ラール事件において、どのように不正が行われ、それに対して民衆がどのように立ち向かって行ったかが、とてもよく分かる作品になっていた。さらに、この事件の映画化を通して、インドの司法が抱える問題も浮き彫りにされていた。インドでは警察が行った取り調べが裁判で証拠として認められず、裁判所で改めて証言をしなければならない。ジェシカ・ラール事件では、容疑者側がこの盲点を突いて裁判を有利に進めたのである。

映画の冒頭では、この作品について「現実と空想のミックス」と断り書きがあったが、映画の登場人物のほとんどは実在し、映画中の出来事のほとんどは事実である。しかも、殺されたジェシカ・ラールや、ジェシカの姉で前半の主人公サブリナ・ラールは実名登場となっている。ただ、後半の主人公となるミーラー・ゲーティーはフィクションのようだ。他に、劇中に登場するジェシカ殺人犯マニーシュ・バールドワージのモデルはマニ・シャルマー、第一目撃者ヴィクラム・ジャイ・スィンのモデルは男優シャヤン・ムンシー、そしてマニーシュ・バールドワージの弁護をする老弁護士のモデルは、インドを代表する敏腕弁護士ラーム・ジェートマラーニーである。

上段は左からラーニー・ムカルジー、サブリナ-・ラール、ヴィディヤー・バーラン

下段は左からジェシカ・ラール、ラーム・ジェートマラーニー、マヌ・シャルマー

シャヤン・ムンシーについては、映画俳優であることもあり、多少ここで触れてもいいだろう。シャヤン・ムンシーは「Jhankaar Beats」(2003年)で映画デビューした男優である。映画デビュー前にジェシカ・ラール事件があったことになるが、おそらくその頃からモデルや俳優などをしていたと思われる。ハンサムな顔立ちをしており、いくらでもブレイクするチャンスはあったのだが、最重要証人となっていたジェシカ・ラール事件で証言を翻した上に、「ヒンディー語は分からない」と言い訳をし、総スカンをくらった。女優ピヤー・ラーイ・チャウダリーと結婚したが、ジェシカ・ラール事件判決後に2人でバンコクに高飛びしようとして逮捕され、さらに評判を落とした。シャヤン・ムンシーもピヤー・ラーイ・チャウダリーも映画界では鳴かず飛ばずで、二人の不仲も伝えられている。身から出たサビとは言え、そもそもジェシカが殺されたパーティーにいたことが運の尽きであり、一連の事件でもっともとばっちりを受けた人物だと言える。

シャヤン・ムンシー(左)とピヤー・ラーイ・チャウダリー(右)

現代に起こった実際の事件を題材に、事実になるべく忠実に映画を作り、しかもドキュメンタリー映画的な手法ではなく、娯楽映画として独立して楽しめる形に仕上げたことは、高く評価していいだろう。もちろん、新聞やテレビなどで、実際の事件をリアルタイムで追っていた人々、特に2006年にデリーにいた人にとっては、「No One Killed Jessica」はさらに見る価値のある映画となっている。ほぼ全編に渡ってデリーが舞台となっており、さらに冒頭で流れる音楽監督アミト・トリヴェーディーの「Dilli」はデリーの新たなテーマソングとも言うべき曲で、昨年の「Band Baaja Baaraat」(2010年)に続いて傑作デリー映画の一本となっている。

金と権力を使って証人を買収することで、有罪間違いなしの刑事裁判を無罪にできてしまうインド司法の盲点を浮き彫りにすることがこの映画の最大の目的であり、大衆が手をつなぎ合って正義のために立ち上がれば政府を動かすことも不可能ではないという力強いメッセージがこの映画の最大の主張であったが、もうひとつ切り込んでいたのは、セレブリティーとかハイソサイエティーなどと呼ばれる上流階級の身勝手さである。ジェシカが殺されたパーティーには300人の出席者がいた。その内の多くは上流階級やショービジネスに属するセレブリティーたちであり、ジェシカと親しい人物も少なくなかった。だが、いざジェシカが殺されると、彼女のために進んで証言をしようとする者はほとんどいなかった。皆、ジェシカが殺される前には帰っていたと述べるばかりで、面倒事に極力巻き込まれないように保身に徹した。結局証人は7人しか残らなかった。300人のパーティーで7人のみ!この部分がハイライトされるのは主に序盤のみであるが、ジェシカ・ラール事件をこんがらがらせたそもそもの原因は、ジェシカのために証言することすら避けた、冷酷で身勝手なセレブリティーたちにあると言ってもいいだろう。そういう意味では、マドゥル・バンダールカル監督の「Page 3」に近い映画だと言える。

また、主な登場人物三人が女性であることから、「No One Killed Jessica」を女性映画の一種として捉えることも可能である。三人の内二人、ミーラーとジェシカは性格がよく似ており、普段から人生に積極的な上に、不正に対して戦うことを知る女性である。一方、サブリナは妹と違って内向的で、ファッションも地味である。何かあったときには面倒を避けて我慢してしまう性格で、典型的な日本人とも近いものがある。この三人を対照することで、最終的には不正に対して毅然と立ち向かうことの大切さが説かれていたと言っていいだろう。もちろんそのメッセージは女性に対してのみではないが、映画全体を通して見ると、特に日常生活のセクハラなどに悩まされながらも泣き寝入りしがちな女性たちに対しての応援歌的な作品に感じた。

カールギル紛争、インド航空機814便ハイジャック事件など、時代を感じさせる大事件がさりげなく参照され、さらにアブドゥル・カラーム大統領(当時)、マンモーハン・スィン首相、デリーのシーラー・ディークシト州首相を思わせる人物も登場し、かなり現実感ある映画となっていた。しかし、時代考証は割といい加減で、1999年の時点でデリーメトロが映っていたり(路線開通は2002年以降)、携帯電話が普通に使用されていたりした(携帯電話の爆発的普及は2002~03年以降)。また、映画中ではニュース局NDTVが中心となってジェシカ・ラール事件の真相究明をしたことになっていたが、実際にはタイムス・オブ・インディア紙、ヒンドスターン・タイムス紙、週刊誌テヘルカー、ニュース局スター・ニュースなど、各種メディアが積極的に事件を取り上げ、人々に正義を訴えかけて行き、それが最終的にマヌ・シャルマーの有罪判決につながった。これは勘違いしてはいけない点である。しかし、その辺りは映画の質とはほぼ無関係と言ってもいいだろう。

主演のラーニー・ムカルジーはなんと「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)以来大したヒット作がないと言う。ヒンディー語映画界の押しも押されぬAクラス女優の一角で、2004年から2005年にかけては絶頂期だったのだが、彼女のフィルモグラフィーを見直してみると、確かに「Kabhi Alvida Naa Kehna」の後、代表作と胸を張れる作品が見当たらない。「No One Killed Jessica」はそんな彼女にとっての起死回生の一本だと言える。劇中で彼女は、女性の身ながら単身カールギルまで乗り込んで取材をし、男がひるんでしまうような下品な言葉を平気で口にし、思い付いたことをとことんやり抜く、猪突猛進タイプのエース女性レポーター、ミーラーを演じた。メイクは最小限、小柄ながら身体全体を使ったエネルギッシュなパフォーマンスで、近年最高の演技を見せていた。

ヴィディヤー・バーランは逆にいつになく抑え気味の演技で、地味に味を醸し出していた。彼女の場合はファッションがかなりださい。元々ファッションセンスのなさで有名であるが、今回はジェシカ・ラールと対照的に内向的なサブリナ・ラールのキャラクター作りのためであろう。だが、そのださい格好にうまくフィットしてしまうところがヴィディヤー・バーランの潜在力であろう。総じて、ラーニー・ムカルジーとヴィディヤー・バーランという、ヒンディー語映画界を代表するヒロイン女優兼演技派女優の2人の共演という豪華な作品となっていた。

この二人以外はほとんど無名の俳優である。だが、どこから探して来たのか、皆素晴らしい演技をしていた。特にラーム・ジェートマラーニーをモデルにした老弁護士を演じた俳優は老獪さがあふれ出ており適役だった。映画公開前は極秘にされていたジェシカ役の女優だが、蓋を開けてみるとミーラー(Myra)という無名の女優であった。確かにどことなくジェシカに似た顔立ちをしている。出番は少なかったが、今後女優としてやって行けそうなオーラのある女優であった。他に、映画監督・プロデューサーのマヘーシュ・バットが特別出演している。

音楽は前述の通りアミト・トリヴェーディー。ラージ・クマール・グプター監督とは「Aamir」以来のコンビだ。「Aamir」を機に映画監督と音楽監督の両人は一躍脚光を浴びた経緯があり、今後もコンビが続いて行きそうだ。「No One Killed Jessica」はストーリー中心の映画であるため、挿入歌は最小限だったり、BGM的な使われ方であったが、タイトル曲「Dilli」などにはアミト・トリヴェーディーの持ち味が存分に出ている。

「No One Killed Jessica」は、1999年に発生し、2006年にインドを騒がせたジェシカ・ラール事件を題材に、堅実に、だが娯楽映画としての面白さを失わずに、絶妙なバランスで料理された完成度の高い作品である。2011年最初の話題作だが、この映画を観る限り、ヒンディー語映画界は今年のスタートダッシュに成功したと言っていい。特に2006年頃にデリーに住んでいた人は最大限に楽しめるだろう。