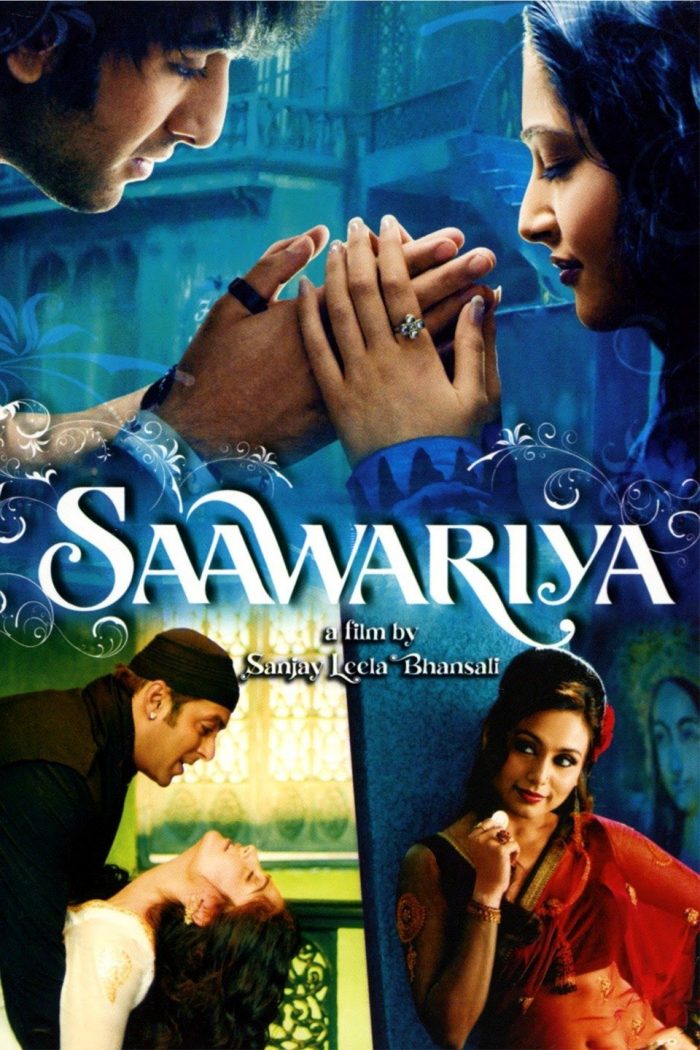

ディーワーリー・シーズンの2007年11月9日に、ファラー・カーン監督の「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)と一騎打ちすることになったのは、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Saawariya」。既にインド映画界ではバーンサーリー監督は名前で観客を呼び込むことができる映画監督になっており、ファラー・カーン監督にとって相手に不足はない。ただ、キャストの面では「Saawariya」の方が不利だ。主演のヒーローとヒロインは二人とも実力未知数の新人俳優。ただし、ヒーローは往年の名優リシ・カプールの息子、ヒロインは今も現役の男優アニル・カプールの娘であり、話題には事欠かない。さらに、サルマーン・カーンとラーニー・ムカルジーという、バーンサーリー監督と関係の深い人気スターが脇役を演じており、新人サポート体制はバッチリだ。「Om Shanti Om」に続いてこの映画を鑑賞した。

監督:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

制作:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

音楽:モンティー

衣裳:アヌラーダー・ヴァキール、サンジャイ・リーラー・バンサーリー、ラージェーシュ・プラタープ・スィン、ラザー・シャリーフィー

出演:ランビール・カプール、ソーナム・カプール、サルマーン・カーン、ラーニー・ムカルジー、ゾーラー・セヘガル

備考:PVRベンガルールで鑑賞。

中世と近代、インドとヨーロッパが融合したような、とある不思議な町。売春婦のグラービー(ラーニー・ムカルジー)はある日、他所から来た若いミュージシャン、ラージ(ランビール・カプール)と出会う。グラービーの助言に従い、ラージは老婆リリアン(ゾーラー・セヘガル)のゲストハウスに住むようになり、バーで歌を歌って生計を立て始める。

ある日ラージは橋の上で不思議な女性サキーナー(ソーナム・カプール)と出会い、一目惚れしてしまう。ラージはサキーナーを口説くが、彼女にはイマーン(サルマーン・カーン)という意中の人がいることを知る。イマーンはある雨の日にサキーナーの家にやって来た借家人であった。イマーンとサキーナーはすぐに恋に落ちたが、イマーンは再び帰って来ることを約束して旅立ってしまう。その日から彼女はイマーンの帰りを待ち続けていた。

サキーナーはラージに手紙を渡し、イマーンに届けるように頼むが、嫉妬したラージはその手紙を焼き捨ててしまう。だが、罪に苛まれたラージは、伝言だけでも伝えようと隣町へ出掛ける。だが、サキーナーが手紙に書いた宛先にあるゲストハウスにはイマーンという人物はいなかった。喜んだラージは、帰って来た後、サキーナーにプロポーズする。

サキーナーはラージのプロポーズを真剣に受け止めないが、次第に彼に心を開くようになる。だが、サキーナーの心からイマーンを取り除くことはできなかった。サキーナーに拒絶されたラージは落ち込み、グラービーの部屋を訪ねる。だが、グラービーもラージを拒絶し、外に放り出す。ラージは警備員と乱闘になり、殴り倒される。

だが、ボロボロになったラージに対しサキーナーは、イマーンのことを諦め、ラージを受け入れることを伝える。喜びに震えるラージ。だが、そのときイマーンが帰って来てしまう。サキーナーはイマーンを選び、彼と共に去って行ってしまう。

「Saawariya」の世界観は独特だ。西洋風の街並みの中に、モスクがあったり、ウルドゥー語の看板があったり、細密画テイストの壁画が描かれていたり、巨大なブッダの頭像があったりする。外套を着た英国風の人々が行き交う一方で、サーリーを着た売春婦が街頭に立ち、ヴェネツィア風の運河が街中を流れる一方で、通貨はインドドルピーが通用している。常に夜で、いつまで経っても昼がやって来ない。個人的には、1857年のインド大反乱がなかったらムガル朝がそのまま命脈を保って、ムガル文化と西洋文化が融合したこんな世界になっていたかもしれない、と思えた。また、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督自身の映画である「Devdas」(2002年)と「Black」(2005年)の世界観を足して2で割ったようにも思えた。冒頭のナレーションでは、「世界のどこにもない街」と説明されていた。間違いなく、「Saawariya」のセット、衣装、美術は高く評価できる。光と影の使い方も非常にうまかった。

だが、ストーリーはシンプルかつ意味不明である。ロシア人作家ドストエフスキーの短編小説「白夜」をベースにしたようだが、観客を置き去りにした展開が続いた。ただでさえ世界観が独特過ぎる上に、登場人物の心情がよく読めないので、何が起こっているのか理解できない。ハッピーエンドでないばかりか、ここまで引っ張っておいてこんな終わり方かよ、という納得の行かないものであった。テンポが遅いのもイライラさせられる。ミュージカルシーンも多過ぎて食傷気味であった。インドの一般的な観客を全く切り捨てた脚本には大いに疑問を感じた。

新人俳優たちも100点満点のデビューとは言いがたい。アニル・カプールの娘ソーナム・カプールは、幸い父親に似ず、けっこうかわいい。だが、演技力を要する見せ場に欠け、踊りの披露も最小限に留まったため、まだ実力は未知数のままであった。リシ・カプールの息子ランビール・カプールは逆に、最初から最後まで出ずっぱりだったのだが、奇妙な顔に奇妙な言動が重なり、気味の悪い俳優という印象を受けてしまった。特にダンスシーンなどでの体の動かし方が気持ち悪い。リティク・ローシャン系の踊りを目指しているように思えたが、今一歩足りない部分があり、変な踊りになってしまっていた。ただ、踊りが下手ではないので、見込みはある。序盤ではタオル一枚だけを身にまとって全裸で爽やかに踊るシーンがあるので必見である。

今回は脇役に回ったラーニー・ムカルジー。「Laaga Chunari Mein Daag」(2007年)で娼婦を演じたばかりだったのだが、またも売春婦役で、こういう役柄が定着してしまわないか心配だ。ただ、「Mangal Pandey: The Rising」(2005年)の頃に比べたら売春婦っぽくなり、演技に上達が見られた。サルマーン・カーンは一瞬のみの出演であった。脇役の中で一番存在感を示したのは95歳の超高齢女優ゾーラー・セヘガルであろう。彼女ぐらいのレベルになると、もはや演技云々の問題ではなく、存在そのものが賞賛に値する。

音楽はモンティー。「Saawariya」が唯一「Om Shanti Om」に勝っているのは音楽である。タイトル曲の「Saawariya」は、アコースティックギターのメロディーやコーラスが爽快な名曲である。

先にも述べたが、この映画の世界観は独特で、街中で使われている文字は、アルファベットかウルドゥーとなっている。ヒンディー文字はほんの申し訳程度に登場するだけだ。西洋の中世的街並みにウルドゥー文字が書かれているのは非常に目新しかった。また、ヒロインのサキーナーがイスラーム教徒であるためか、セリフにはウルドゥー語彙が多かった。

故意か偶然か「Om Shanti Om」と「Saawariya」には細かい部分で共通点が多かった。前者の冒頭では「Karz」(1980年)のミュージカル「Om Shanti Om」の映像が使われ、リシ・カプールが「君は今まで誰かに恋をしたかい?君は今まで誰かに心を寄せたかい?僕も恋をしたよ!」というぶっ飛んだセリフをしゃべるが、後者ではリシ・カプールの息子ランビール・カプールが同様のセリフをしゃべる。また、両方の映画で「Mughal-e-Azam」(1960年)に関する小ネタが出て来た。

「Saawariya」は、鳴り物入りで公開された割には、面白さに欠ける映画であった。サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督はどうも技巧に凝り過ぎてしまったように思える。ディーワーリーの2大作一騎打ちは、大差で「Om Shanti Om」に軍配を上げたい。また、大物新人俳優三人のデビュー対決もディーピカー・パードゥコーンの圧勝である。