今日は大学の登録を終え、PVRナーラーイナーで2005年1月6日公開の新作ヒングリッシュ映画「15 Park Avenue」を観た。PVRナーラーイナーは数年前に中央デリーと西デリーの中間に当たるナーラーイナーにできたシネコンである。久し振りに足を運んだが、その周辺は全くと言っていいほど開発が進んでいなかった。カフェ・コーヒーデーがあるくらいである。インド最大手のシネコンチェーン、PVRが立つ地域は自然と発展していくものだが、このナーラーイナーだけは停滞している。

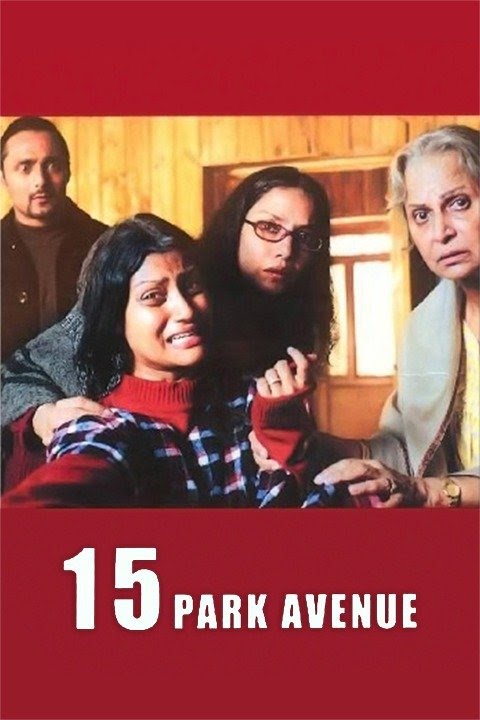

「15 Park Avenue」の監督は、「36 Chowringhee Lane」(1981年)や「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)で世界的に有名なベンガル人女性映画監督のアパルナー・セーン。チョウリンギー・レーンはコールカーターに実在する目抜き通りチャウリンギー・ロードをもじったものであろうが、パーク・アヴェニュー15番地もどうやら実在のパーク・ストリートやパーク・レーンをもとにした仮想の通りのようだ。キャストは、アパルナー・セーンの娘のコーンコナー・セーンシャルマー、往年の名女優シャバーナー・アーズミーとワヒーダー・レヘマーン、名優の誉れが高いドリティマーン・チャタルジーやカンワルジート・スィンやサウミトラ・チャタルジー、ミスター・ヒングリッシュ映画のラーフル・ボース、「Monsoon Wedding」(2001年/邦題:モンスーン・ウェディング)のシェーファーリー・シャーなど。はっきり言って、インドを代表する名優の夢の共演である。

コールカーターに住むアンジャリ(シャバーナー・アーズミー)は大学で教鞭を取っていた。同僚のサンジーヴに何度もプロポーズされていたが、アンジャリは統合失調症に冒されている妹のミーティー(コーンコナー・セーンシャルマー)や、老いた母親レーワー(ワヒーダー・レヘマーン)の面倒を見なければならなかったため、それを拒否していた。ミーティーは自殺未遂を繰り返しており、アンジャリは精神科医のクナール(ドリティマーン・チャタルジー)に相談することにした。

ミーティーは子供の頃から統合失調症の気が見られたが、症状は今ほど深刻ではなかった。少なくとも大学時代には普通に友達もでき、新聞社にも就職した。ミーティーは会社の上司のジャイディープ・スィン・ロイ(ラーフル・ボース)と婚約までしたが、取材に訪れた地方の村でゴロツキたちに輪姦され、それ以来精神に異常をきたすようになってしまっていた。ジャイディープも婚約を破棄した。これは11年前の出来事であった。だが、以来ミーティーは空想上の夫と、空想上の5人の子供と共に生活するようになり、「パーク・アヴェニュー15番地」にあるという空想上の自分の家を捜し求めるようになった。

クナールの勧めに従い、アンジャリは母親や妹を連れてブータンに旅行へ行く。そこには偶然、ジャイディープも旅行に訪れていた。ジャイディープは既にラクシュミー(シェーファーリー・シャー)と結婚しており、2人の子供もいた。ジャイディープは、ミーティーが自分と結婚したと思い込んでいて症状も悪化している現状を見て責任を感じる。だが、ミーティーはジャイディープを見ても誰だか認識しなかった。ジャイディープはミーティーに対し、「パーク・アヴェニュー15番地」を一緒に見つけ出すことを約束する。

コールカーターに戻ると、ジャイディープはミーティーと共に「パーク・アヴェニュー15番地」へ向かう。だが、そこにはパーク・アヴェニューなどなく、15番地もなかった。だが、空想上の世界に住むミーティーは、そこに15番地を見つける。ジャイディープが目を離した隙にミーティーはいなくなってしまい、そのまま消息不明となってしまう・・・。

アパルナー・セーン監督の「36 Chowlinghee Lane」は未見だが、2002年末に公開されたヒングリッシュ映画「Mr. and Mrs. Iyer」に非常に感銘を受けた観客の一人である。「Mr. and Mrs. Iyer」は日本でも公開されて高い評価を受けたようだ。そのアパルナー・セーン監督の最新作ということで、期待するなという方が無理であった。

「Mr. and Mrs. Iyer」は、男女の微妙な感情のやり取りの描写に、インドの宗教対立問題が重ね合わされており、社会派インド映画のお手本みたいな映画であったが、最新作「15 Park Avenue」は別にインドが舞台でなくても成り立つ映画であり、その点で前作より個人的な評価は下がった。インド映画には、たとえどんなテーマの映画であっても、インドとどこかで結びついている要素がないといけない、というのが僕の自論である。ブータンでロケが行われたのはとてもユニークな点であった。いくつか印象に残るシーンがあり、「さすがアパルナー・セーン監督!」と唸らせてもらったが、この映画はエンディングで評価が真っ二つに分かれることが容易に想像される。是非機会があったら、自分の目で見てこの映画の是非を考えていだたきたいと思う。僕は、最後のスタッフロールが流れる前の数秒間が怖くてたまらなかったが、「Directed by Aparna Sen」と突然表示されたときには突き放されたような気持ちになり、キョトンとしてしまった。他の観客の反応も僕と同じようなものであった。

この映画の核心部分は、ミーティーの回復を一番願っている姉のアンジャリのヒステリックな言動が、最もミーティーの精神に悪影響を与えている点であろう。アンジャリは妹のために自分の人生を犠牲にしているが、それがアンジャリ自身をヒステリックにさせ、いつしかミーティーを束縛するようになってしまう。ジャイディープとミーティーの結婚に最後まで反対したのもアンジャリであった。ブータンに旅行にやって来たアンジャリは、同僚で自分に好意を寄せていたサンジーヴが米国へ移住してしまうことを知って、胸に秘めていたジレンマを母親にぶちまける。精神科医のクナールも、アンジャリがミーティーの回復の障害になっていることを見抜いており、何度もアンジャリに心を落ち着けるように助言する。だが、それがストレートに語らないのは、監督のうまいところであろう。

監督が女性であるだけあり、女性の登場人物の心情描写がずば抜けて優れていたと思う。例えばジャイディープから婚約破棄の手紙が届いたシーン。手紙を読むアンジャリの表情は、無表情の中に密かな笑みが浮かんでおり、監督の心情描写の繊細さとシャバーナー・アーズミーの演技力の高さを証明している。ジャイディープから、かつての婚約者がブータンに来ていることを知ったときの、妻ラクシュミーの言動も非常にうまい。ジャイディープは正直に妻に起こったことを打ち明けるが、ラクシュミーは「だからブータンに行こうなんて言い出したのね!」と邪推する。ジャイディープが「でも、彼女は僕のことを認識しなかった」と言ったときのラクシュミーの奇妙な安堵の顔、そして「お茶でも飲む?」という間の抜けたセリフは、よく女性の心理を表していると感じた。それと比べると、男性の心理描写はとても弱かった。例えば11年振りに再会したミーティーに何度も会いに行くジャイディープの行動は、あまり現実味がないのではなかろうか?

これは一種のジョークなのかもしれないが、ミーティーの精神状態はなぜかTVで報道される米国のイラク攻撃と関連していた。ミーティーはなぜか、バグダードに住むサッダーム・フサインがパーク・アヴェニュー15番地を知っていると考えており、アンジャリら家族にも何度もサッダームの名前を出して混乱させていた。ブータンにおいて、サッダーム・フサイン元大統領が米軍に捕獲され、口の中を検査されている有名な映像をTVで見た瞬間、ミーティーは発作を起こす。これは、アパルナー・セーン監督の反米姿勢のちょっとした表れと受け止めるべきなのであろうか。

問題のラストのシーンであるが、その解釈は非常に難しい。ジャイディープと共に「パーク・アヴェニュー15番地」を探しに訪れたミーティーは忽然と姿を消してしまう。ミーティーがジャイディープと5人の子供たちと再会する映像が流れるが、それは実際の映像ではなく、ミーティーの空想であろう。ジャイディープと、その後をつけていたアンジャリとクナールはミーティーを探し回るが、どこにも見当たらない。そのままカメラは上に上がって行く。俯瞰のカメラには、近所の野次馬たちが集まって来るシーンが映し出されるが、やがてその群集も散り散りになって行く。・・・そのまま何が起こるかと固唾を呑んで見守っていると、突然「Directed by Aparna Sen」と表示され、そのまま映画は終わってしまう。すぐに思い起こされるのは、精神科医のクナールがアンジャリに語っていたセリフだ。「統合失調症患者にとって、空想の世界は我々の現実の世界と同じくらい現実のものなんだ。」ということは、ミーティーの世界が現実で、アンジャリ、ジャイディープ、そして我々観客がいる世界が空想のものなのか?荘子の「胡蝶の夢」や、ハリウッド映画「マトリックス」シリーズを思わせる、哲学的な、もしくはサイバーパンクな終わり方である。

インドを代表する俳優たちの共演ということで、各俳優の演技にも自然と注目が集まる。何と言ってもシャバーナー・アーズミーとコーンコナー・セーンシャルマーが素晴らしい。コーンコナーは統合失調症患者を体当たりで演じ、迫真の引きつけの演技までしていた。だが、やはりシャバーナー・アーズミーの全く違和感のない演技力にはわずかながら及ばなかった。ワヒーダー・レヘマーンの出番はそれほど多くなく、出てくるといつも泣いている印象があったが、それでもまだまだ存在感がある女優である。シェーファーリー・シャーの登場シーンも限られていたが、夫に対する信頼と嫉妬に揺れる女心をうまく表現していた。ラーフル・ボースやドリティマーン・チャタルジーなど、男優陣もいい演技をしていたが、女優に比べるとどうしても脇役に近い存在になってしまっていた。

映画の後半はブータンが舞台となっていた。ヒマーラヤの小国ブータンは限られた外国人観光客しか受け容れていないが、インド人だけは特別に自由に入国することが許されており、最近ではベンガル人の間でダージリンに代わる避暑地として人気となりつつあるようだ。だから、アンジャリの家族やジャイディープの家族がブータンに旅行へ行くことは何らおかしいことではない。実際、僕がブータンを旅行したときも、ベンガル人観光客をけっこう見かけた。ロケはティンプーとパロで行われていた。特にパロのパロ・ゾンが何度か背景として登場した。

ヒングリッシュ映画なので、セリフの9割以上は英語。たまにヒンディー語とベンガリー語が入るが、特に重要なセリフではない。

アパルナー・セーン監督の最新作「15 Park Avenue」は、その不可思議な結末ゆえに大いに物議を醸す可能性のある映画である。「36 Chowringhee Lane」や「Mr. and Mrs. Iyer」を越える傑作と賞賛されることはおそらくないだろうが、セーン監督の熟達した映画哲学を感じさせてくれる良作だと言える。