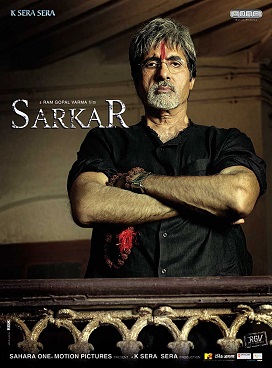

今日は、2005年6月30日に公開されたヒンディー語映画「Sarkar」をPVRアヌパム4で鑑賞で鑑賞した。「Sarkar」の直訳は「主」や「政府」だが、ここでは映画の主人公の尊称となっている。監督・制作はラーム・ゴーパール・ヴァルマー。キャストは、アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、ケー・ケー・メーナン、ラージュー・マーヴァニー、ザーキル、ジーヴァー、アヌパム・ケール、ラヴィ・カーレー、カトリーナ・カイフ、タニーシャーなど。

スバーシュ・ナーグレー(アミターブ・バッチャン)は、マフィアのドンとしてムンバイーに君臨しており、人々から畏敬の念と共に「サルカール」と呼ばれていた。サルカールはマフィアながら悪事には手を染めず、常に弱者の味方であったため、庶民から絶大な信頼を集めていた。サルカールには2人の息子がおり、長男はヴィシュヌ(ケー・ケー・メーナン)、次男はシャンカル(アビシェーク・バッチャン)だった。ヴィシュヌは血気盛んな性格で、妻子がありながら女優のサプナーに恋をしていた。シャンカルは米国留学を終え、恋人のプージャー(カトリーナ・カイフ)と共にムンバイーに戻って来たばかりだった。 ある日、ドバイから一人の男がサルカールを訪ねて来る。男の名はラシード(ザーキル)と言い、サルカールに麻薬密輸の許可をもらいに来たのだった。しかしサルカールはそれを「道義に反する」として断る。麻薬密輸により大金を儲けることを企んでいたラシードは、一転してサルカールを殺すことを計画する。その計画には、サルカールの協力者であったヴィシュラーム(ラージュー・マーヴァニー)、シルバーマニや、僧侶のスワーミージー(ジーヴァー)などが加わる。彼らはまず、サルカールの人望を失墜させることから始める。彼らは非暴力主義の政治家クラーナー(アヌパム・ケール)にサルカール批判をさせておいて彼を暗殺した。また、女優サプナーに恋していたヴィシュヌをそそのかして、サプナーと恋仲にあった男優を公衆の面前で殺させる。ヴィシュヌはサルカールから勘当され、ヴィシュラームの家に匿われることになる。サルカールはクラーナー殺害の罪を着せられることになり、逮捕される。サルカールは獄中で暗殺されそうになるが、シャンカルの活躍により、重傷は負ったものの間一髪で救出される。サルカール暗殺未遂により、クラーナーを殺害した真犯人の存在が急浮上し、サルカールは民衆の支持を回復する。また、サルカールはこれら一連の事件の裏に誰がいるかを知る。 一方、サルカール暗殺に失敗したラシードらは、ヴィシュヌを刺客にしてサルカールの家に送り込む。ヴィシュヌは真夜中にサルカールを暗殺しようとするが、異変に気付いていたシャンカルに止められる。シャンカルはヴィシュヌを殺してしまう。いよいよサルカールとシャンカルの復讐が始まり、シルバーマニ、ヴィシュラーム、ラシードらは殺されると同時に、スワーミージーの自供により、州首相までもがサルカール暗殺に加担していたことが発覚する。サルカールは敵を一掃し、再びムンバイーを手中に収める。だが、いつの間にかサルカールと呼ばれる人物は、スバーシュからシャンカルへと移っていたのだった。

映画の冒頭に「この映画をフランシス・フォード・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』に捧げる」とあるように、「Sarkar」はハリウッドの古典的名作「ゴッドファーザー」(1972年)を翻案して作られたギャング映画である。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の他の映画と同じく、ミュージカルシーンが一切排された2時間ほどの映画であるが、キャラクター、セリフ、カメラ回し、音楽など徹底的にこだわって作られた、原作と見比べても恥ずかしくない重厚な作品だった。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、「Satya」(1998年)、「Company」(2002年)、「D」(2005年)など、数多くのギャング映画を監督、制作している。だが、彼はこの「Sarkar」を、今まで自分が作ってきたギャング映画の集大成だとしている。「Sarkar」の主人公であるサルカールは、通常のマフィアのドンとは違い、麻薬密輸などには手を出さず、政府の抑圧に苦しむ庶民のために仕事をする、いわゆる「義賊」である。だから、サルカールの家族も彼を誇りに思っている。マフィア映画ながら、この映画はまず「家族」に非常に重点が置かれていたのに着目すべきであろう(「ゴッドファーザー」でも「ファミリー」という言葉が特別な意味を持っていたが)。

また、サルカールの次男のシャンカルは、恋人のプージャー(父親はビジネスマン)に父親の仕事を聞かれたときにこう答えている。「君の父親はシステムの中にいて自分のために働いているけど、オレの父親はシステムの外にいて人々のために働いているんだ。」僕はこのセリフこそがこの映画の中で最も重要なものであったように思う。この「システム」という言葉は、英語ではあるが、インドを理解する上で非常に重要な単語だ。「システム」の中には、政治、社会、文化、伝統、共同体など、多くの意味が含まれる。インドにある全ての問題の根源は、この「システム」の欠陥によるものだと言い切ってしまっていいだろう。映画の冒頭には「システムが機能を停止したとき、パワー(権力)が台頭する」というドンピシャの言葉も出てくる。インドでは、国民のためにあるはずの政府や警察は、国民を苦しめるばかりで何も助けてくれないのが現状である。政治家、役人、警官は私欲のことしか考えず、権力を振りかざすだけである。これは今に始まった話ではない。インドは大昔から外来勢力の支配にさらされてきた国である。異国の人々の支配下において、その国家機構の何が庶民の助けになろうか?また、何千年もの間に形成されてきたインドの伝統や習慣は、一方で独特の文化を形作っているが、他方で人々の生活、価値観、人生をがんじがらめにしてしまっている。よって、インド人は自らの安全を確保するために、必死にそのシステムの中でなるべくうまい蜜を吸えるポジション確保や維持に躍起になる一方で、システムの外にいて民衆の味方をしてくれる「英雄」の登場を心待ちにしているところがある。この映画は、ただのギャング映画ではなく、インド人の置かれている現状を巧みにえぐり出した作品だと言える。「この世に善も悪もない、あるのは権力だけだ」というサルカールのセリフも印象的だ。そういえば、今年1月に公開された「Page 3」(2005年)では、「システムの中にいながらシステムを変えていかなければならない」というセリフがあった。

主演のアミターブ・バッチャンは迫真の演技。サルカールの役は、アミターブ・バッチャンにしかできなかっただろう。だが、彼よりも素晴らしかったのは、その息子アビシェーク・バッチャン。アミターブとアビシェークが共演するのは、「Bunty Aur Babli」(2005年)に引き続き2回目である。実の親子の役を演じたのは初だ。それにしてもアビシェークは本当にいい男優になった。デビューしたての頃は目に手も当てられない状態だったが、「Sarkar」において遂に父親を凌ぐほどの存在感を放つようになったと言える。特に映画の最後で州首相と対峙したときに彼の演技は鳥肌物であった。シャンカルは、州首相が数々の事件の黒幕にいたことや、多くの汚職に関わっていたことを中央情報局(CBI:インドの諜報機関)に告発し、州首相に最後の挨拶をしに州首相官邸を訪れる。州首相は、「ワシは州首相だ。逮捕されても2日で出てやる」と豪語すると、シャンカルは冷酷な視線と共に言い放つ。「オレもそれを望んでいるさ。」もちろん、このセリフは、「もしシャバに出たらオレがお前を殺してやる」という意味である。また、シャンカルの兄のヴィシュヌを演じたケー・ケー・メーナンも素晴らしい。彼の優れた演技力は既に「Hazaaron Khwaishein Aisi」(2005年)で確認済みだったが、「Sarkar」においてますます彼が持つ演技力の高さを確信することになった。他に、サルカールの第一の部下を演じたラヴィ・カーレーもいい演技をしていた。

男臭い映画であったため、あまり女優の出番はなかったが、それでもシャンカルの恋人プージャーを演じたカトリーナ・カイフは印象に残った。カトリーナ・カイフはインドのトップモデル。最近はTVCMにもよく登場している。実はけっこうファンである。

前述の通り、ミュージカルシーンや挿入歌のない映画であったが、BGMが映画を盛り上げていた。特に「ゴーヴィンダー・ゴーヴィンダー・ゴーヴィンダー・・・」とひたすらお経のように繰り返される曲が特に耳に残った。

今年6月に公開されたばかりの、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー制作の映画「D」では、実在の大物マフィア、ダーウード・イブラーヒームとの関係が取り沙汰されたが、この「Sarkar」では、ヒンドゥー至上主義団体シヴセーナーの首領、バール・タークレーとの関係が話題になった。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のうまいところは、タークレーを試写会に招待したことだ。タークレーは、「Sarkar」と自分の人生の類似点を指摘しながらも、いたくこの映画を気に入って褒め称えたとか。泣く子も黙るシヴセーナーを敵に回さずに宣伝に使ってしまう辺り、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のすごさを感じる。

「Sarkar」は、「インド版ゴッドファーザー」という一言では片付けられない傑作である。アミターブ・バッチャンとアビシェーク・バッチャンの親子共演/競演も見ものだ。