ラビンドラナート・タゴールと並んで有名なベンガルの文学者、シャラトチャンドラ・チャットーパーディヤーイといえば、小説「Devdas」の原作者として有名である。「Devdas」は何度も映画化されてきたが、最近では2002年のシャールク・カーン主演「Devdas」が有名だ。そのシャラトチャンドラの文学が、再び映画化されて本日(2005年6月10日)より公開された。「Parineeta」である。やはりこの作品も過去に何度も映画化されてきており、ヒンディー語では、1953年にビマル・ロイ監督が同名の映画を発表している。ビマル・ロイ監督は、ディリープ・クマール主演の「Devdas」(1955年)も監督している。今日は早速「Parineeta」を観にPVRアヌパムへ行った。話題作のようで、映画館は久々に隅から隅まで満席だった。

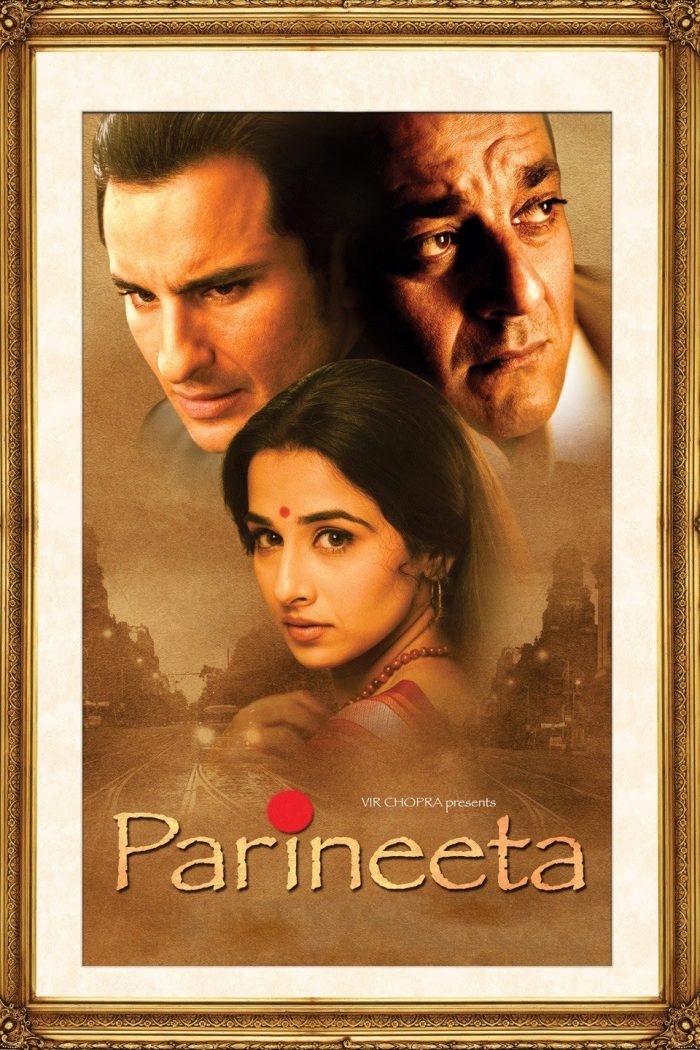

「Parineeta」とは、「既婚の女性」という意味。監督は新人のプラディープ・サルカール、プロデューサーと脚本は、「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)で脚本を担当したヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー、音楽はシャンタヌ・モイトラ。キャストは、ヴィディヤー・バーラン(新人)、サンジャイ・ダット、サイフ・アリー・カーン、ディーヤー・ミルザー、ラーイマー・セーン、サビヤサチ・チャクラバルティー、アチユト・ポートダルなど。レーカーがアイテムガールとして特別出演。

1962年、カルカッタ。大富豪ナヴィーン・ロイ(サビヤサチ・チャクラバルティー)の一人息子、シェーカル(サイフ・アリー・カーン)は、ミュージシャンになることを夢見て仲間と共に音楽に没頭していた。シェーカルは、隣のグルチャラン(アチユト・ポートダル)の家に住むラリター(ヴィディヤー・バーラン)と幼馴染みだった。ラリターは幼い頃に両親を亡くし、親戚のグルチャランの家に引き取られてきた。グルチャランは、ラリターを実の娘コーヤル(ラーイマー・セーン)同様かわいがっていた。ラリターは、シェーカルの口利きにより、ナヴィーン・ロイのオフィスで秘書として働いていた。シェーカルとラリターの仲は、兄妹以上の結びつきで、シェーカルは自分の小遣いを自由に使うことをラリターに許していた。 ロイ家では、シェーカルの結婚話が持ち上がっていた。ナヴィーン・ロイは、大富豪ターティヤー家の娘ガーヤトリー(ディーヤー・ミルザー)とシェーカルの縁談を勝手に進める。だが、シェーカルはこの結婚に乗り気ではなかったし、傲慢な素振りのガーヤトリーのことも好きではなかった。 グルチャラン家の近所に、ロンドンから帰って来た実業家ギリーシュ(サンジャイ・ダット)がやって来た。陽気なギリーシュはすぐに近所の人気者となり、ギリーシュはラリターに一目惚れする。 一方、グルチャランの家では、借金が大きな問題となっていた。グルチャランは古いハヴェーリー(邸宅)に住んでいたが、ナヴィーン・ロイに1万5千ルピーの金を借りるときに、少なくとも20万ルピー以上の価値があるそのハヴェーリーを担保にしていた。グルチャランはナヴィーン・ロイの人柄を信じていたが、ナヴィーン・ロイはビジネスマンであった。彼は、グルチャランの家をヘリテージホテルにする計画を密かに進めていた。その計画を知ったラリターは、グルチャランに早く借金を返すよう促すが、お人好しのグルチャランは真剣に受け止めなかった。 困ったラリターは、シェーカルに金を借りに行く。だが、シェーカルは忙しくて取り合ってくれなかった。グルチャラン家の借金の話を耳に挟んだギリーシュは、グルチャランを自分の会社の重役にし、数年分の給料を先払いした。そのお金でグルチャランは借金を返済することができた。だが、シェーカルはその話を聞いて、元々ギリーシュに抱いていた嫉妬心を爆発させる。だが、ラリターはシェーカルの前で泣き出し、彼が勘違いしていることを伝える。シェーカルもラリターの涙に怒りを沈め、彼女を抱きしめる。その夜は、結婚式を挙げた夫婦が必ず幸せになれる吉日だった。二人はお互いに首飾りを掛け合い(結婚の契りの印)、ベッドに横たわる。 てっきりグルチャランは借金を返すことができないだろうと考えて、勝手にヘリテージホテルの計画を進めていたナヴィーン・ロイは、借金を返したグルチャラン家を恨み、ギリーシュを敵視するようになる。彼はラリターがギリーシュに身体を売って金をせしめたのだと考え、ラリターに対し、「この売奴女め!」と罵声を浴びせかけ、彼女をクビにする。さらに、ナヴィーン・ロイはグルチャラン家との間に高い壁を作らせる。これを見たグルチャランは心臓発作を起こし、倒れてしまう。全てはシェーカルが仕事のためにダージリンへ行っていた間に起こった。 ダージリンから帰って来たシェーカルは、父親から、ギリーシュがグルチャラン一家をロンドンへ連れて行くつもりであることを聞く。グルチャランの病気を治せるのはロンドンの医者だけだという。また、これを機にギリーシュとラリターの婚約が決まったとの話も聞く。絶望するシェーカル。ギリーシュとグルチャラン一家は、ロンドンへ向けて旅立つ。その後、グルチャランはロンドンで死去し、ギリーシュとラリターが結婚したとの知らせが入ってきた。ラリターを失ったシェーカルは、本格的に父親の仕事を手伝うようになり、ガーヤトリーとの結婚も承諾する。 シェーカルとガーヤトリーの結婚式の日。シェーカルはまだ悶々とした気持ちに苛まれていた。その日、ラリターたちもロンドンから戻って来た。シェーカルはラリターと会うが、「私に何で触ってくれないの?私が結婚しているから?結婚しているから私には何の恥らいも恐れもないわ・・・」と誘惑する彼女の恥知らずの発言に怒り、彼女を殴って立ち去る。だが、シェーカルを訪れたギリーシュから真実を聞く。ギリーシュはラリターに何度もプロポーズしたが、彼女は「私は既婚者です」と言って拒んだという。だから、ギリーシュは仕方なく妹のコーヤルと結婚したのだった。ギリーシュはラリターが誰と結婚したか分からなかったが、彼女がグルチャラン家の権利書をシェーカルに渡そうとしたことから、それが誰だか悟ったという。シェーカルも彼女を殴ってしまった自分の過ちに気付く。そこを訪れたナヴィーン・ロイは、グルチャラン家の権利書を手に入れたことに喜ぶ。だが、シェーカルは「あなたは全てを手に入れたが、自分の息子を失った」と言い、気が狂ったように、グルチャラン家との間に造られた壁を壊し始める。ナヴィーン・ロイは必死で止めるが、他の皆はシェーカルを応援する。「シェーカル、壁を壊せ!壁を壊すんだ!」壊れた壁の先には、ラリターが待っていた。こうして、シェーカルはラリターと改めて結婚式を挙げたのだった。

新人監督の作品とは思えないほど完成された映画。ストーリーの細かい部分で不明な点がいくつかあったものの、「Devdas」に匹敵するほど感動できた。特に、「Devdas」がアンハッピーエンドである一方、「Parineeta」はハッピーエンドで終わるので、見終わった後の爽快感がより強い。1960年代のカルカッタの雰囲気も、忠実な再現かどうかは置いておいて、ユニークでよかった。もちろん、シャラトチャンドラの生没年は1876年~1938年なので、原作では20世紀初頭の英領インド時代のカルカッタが舞台となっている。

やはり「Parineeta」は「Devdas」との比較なしでは語れないだろう。隣家同士の幼馴染みの男女の恋愛という点で、「Devdas」と非常によく似た設定であるし、主人公の男女や、その家族の性格にも共通点が多い。顕著に違う点と言えば、「Devdas」では、デーヴダース、パーロー、チャンドラムキーという男1人、女2人の三角関係が主軸となっている一方、「Parineeta」では、シェーカル、ラリター、ギリーシュという男2人、女1人の三角関係が主軸になっていることが挙げられる。また、デーヴダースは最後、死ぬ間際にパーローの嫁ぎ先に辿り着くが、パーローを一目見ること叶わず一人孤独に死んでしまう。だが、シェーカルは、全身の力を振り絞って壁を破壊し、ラリターを手に入れる。デーヴダースはパーローを失った悲しみに自暴自棄になってしまうが、シェーカルは我を失わず、またギリーシュの助言を得ることができたために、恋愛を成就させることができたと言っていいだろう。ただ、最後、シェーカルが壁を破壊しているとき、破片が飛んでラリターの顔に傷が付くのは、「Devdas」を意識しすぎだと思った。「Devdas」では、デーヴダースがパーローの額にわざと傷を付け、自分たちの思い出の印とする。

ストーリーの中で一番不明だったのは、ギリーシュがグルチャラン家の借金の問題を知る過程である。ギリーシュは姉からその話を聞くのだが、姉は一体誰から聞いたのだろうか?また、借金を払わないとグルチャランのハヴェーリーがナヴィーン・ロイに取られてしまうというタイミングでギリーシュがそれを知るのも話が出来すぎだ。その他にも、強引な展開がいくつかあった。だが、見事だったのは、ラリターの「既婚」の意味合いが、ストーリーの冒頭と最後で180度変わることだ。

この映画の最大の見所は何と言ってもヒロインのラリターを演じたヴィディヤー・バーランである。彼女はこの映画がデビュー作となるのだが、既に大女優の風格が漂っていた。ヴィディヤーは40本以上のTVCMに出演した経歴を持つCM女優であり、既に一部では名の知られた存在だったようだが、この映画により大ブレイク間違いなしだ。どうやら早くも数本の映画のオファーを受けているとか。ヴィディヤーの演技で特に光っていたのは、シェーカルに「シャーディーシュダー・フーン・・・イスリエ・トー・・・ナ・シャルム・ハェ・ヤー・ナ・ダル・・・(私は既婚よ・・・だからこそ・・・恥らいもなければ恐れもないわ・・・」とつぶやくシーンだ。このシーンでの彼女の目の使い方や、セリフの間の開け方などは、並みの女優とは思えなかった。これから絶対に急成長する女優であろう。ちなみに、ヒロインの名前は「Lolita」とベンガリー語風に綴られているが、ヒンディー語風に「ラリター」にした。

サイフ・アリー・カーンは、ヴィディヤー・バーランに押され気味ではあったが、貴公子風の風貌を活かしてなかなかの演技をしていた。サンジャイ・ダットは、はっきり言って不必要だったのではなかろうか?ギリーシュの役を彼が演じる必要性を感じなかった。ディーヤー・ミルザーは、タカビーなお嬢様を生意気に演じていた。ラーイマー・セーンも脇役ながら存在感を示していた。あと、レーカーが、ミュージカル「Kaisi Paheli Zindagaani」でダンス出演していた。レーカーの踊りは・・・ちょっと気持ち悪かった・・・。

「Parineeta」の音楽と歌詞はかなり心に残るものだった。シェーカルとラリターが共同制作する「Piyu Bole」、シェーカルがダージリンへ行く途中のトイトレインで歌う「Kasto Mazza」、レーカーが踊る「Kaisii Paheli Zindagaani」など。「Piyu Bole」では、シェーカルとラリターが歌詞の掛け合いをする。「心の話は、心の話は」→「心に置いておきなさい」→「唇を閉じたら、唇を閉じたら」→「目が全部しゃべっちゃったわ」など。「Kasto Mazza」では、冒頭にネパーリー語の歌詞があり、その次にヒンディー語の歌詞が続き、「風よ、轟け、あの人はどこにいるか、僕に聞いてくれ、あの人は花に、つぼみに、そして僕の夢の中の隅々にいるんだ」などという意味になっている。

映画中、ギリーシュたちが日本のこっくりさんみたいな遊びをしていたのが驚いた。インドにもこっくりさんがあるのか・・・!もしかして万国共通なのか?ギリーシュがやっていたのは、机の上にアルファベットを書いた紙を敷き、その上にコインを置いて、魂を呼び寄せる。魂がコインに宿ると、質問に答えてくれる。だが、結局そのとき行われていたこっくりさんでは、ギリーシュが机の下から磁石を使ってコインを操作していた、というオチだった。

60年代ということで、エルビス・プレスリーの曲が何度か登場した。その他、ラビンドラナート・タゴールの楽曲が印象的に使われていた。

「Parineeta」の舞台はカルカッタで、ダージリンが少しだけ出てくる。カルカッタのヴィクトリア・メモリアル、ハーウラー橋、カーリー寺院や、ダージリンのトイトレインなどが出てきた。ギリーシュたちがムーラン・ルージュというダンスクラブへ行くシーンがあったが、それは実在のものであろうか?

カルカッタが舞台になっているものの、言語はヒンディー語。時々ベンガリー語が出てきたが、基本的に登場人物がしゃべるのはヒンディー語オンリーである。ディーヤー・ミルザーだけは見栄を張って英語をよくしゃべる。

シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーイ原作の「Parineeta」は、60年代のカルカッタの雰囲気と、驚異の新星ヴィディヤー・バーランの演技が見所の優れた映画である。