PVRプリヤーにて、本日(2005年4月29日)より公開の新作ヒンディー語映画「Kaal」を観た。「Kaal」は、シャールク・カーンとカラン・ジョーハルというヒンディー語映画界のビッグネームが共同プロデュースした映画で、今年最大の話題作のひとつ。抜け目無くあらかじめチケットを予約しておいた。

「Kaal」の一般的な意味は「時間」で、奇しくも1週間前に公開された「Waqt」(2005年)と似た題名だが、ここでは「死」という意味の方が強いだろう。時間は生物に死をもたらすので、ヒンディー語では「時間」という言葉に「自然に訪れる死」という意味が含まれている。シヴァ神の別名マハーカール(偉大なる死の使い)は、中国に伝わったときに「大黒天」と誤訳された。「黒色」という意味の「カーラー」という単語とごっちゃになったためだ。さらにそれが日本の七福神の一人となり、頭巾と小槌をもったユーモラスな姿で知られることとなった。

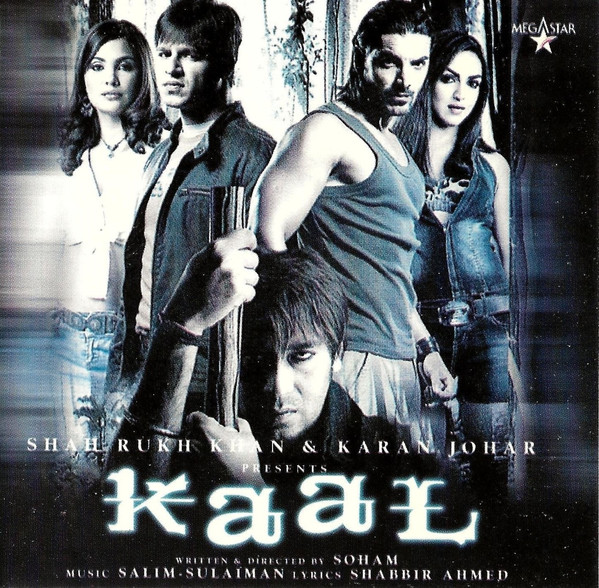

監督はソーハム。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年)の助監督で、ヒンディー語映画界の二大売れっ子監督、カラン・ジョーハルとラーム・ゴーパール・ヴァルマーの弟子という、有望な新人監督である。音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、ジョン・アブラハム、イーシャー・デーオール、ヴィヴェーク・オベロイ、ラーラー・ダッター、アジャイ・デーヴガン、クシャル・パンジャービー、ヴィシャール・マロートラーなど。シャールク・カーンが冒頭のミュージカル・シーンでアイテムボーイとしてダンス出演。あらすじは敢えて途中まで書く。

ナショナル・ジオグラフィックの動物保護官クリシュ(ジョン・アブラハム)と妻のリヤー(イーシャー・デーオール)は、2ヶ月前に発生した人食い虎による外国人旅行者死亡事件を調査するため、オービット国立公園を訪れた。2ヶ月前の事件以来、同公園では奇妙な死亡事故が相次いでいたからだ。一方、デーヴ(ヴィヴェーク・オベロイ)と恋人のイシカー(ラーラー・ダッター)は、友人サジト(クシャル・パンジャービー)とヴィシャール(ヴィシャール・マロートラー)と共に休暇を楽しみに森へ来ていた。サジトは密かに猟をしに来ていた。彼らの乗っていた自動車は途中で故障してしまったので、たまたま通りがかったジープに乗って、オービット国立公園を回っていた。クリシュらとデーヴらは森の中で出会い、行動を共にするようになる。

ところが、彼らの周囲では次々と人が死んで行った。まずはクリシュたちが乗っていたジープの運転手がいなくなり、次にゲストハウスの従業員が遺体で発見され、一人で猟をしていたサジトも殺された。虎の仕業か、それとも他の危険動物の仕業か。また、サジトを探しに草原を回っていたクリシュ、リヤー、デーヴ、イシカー、ヴィシャールの前に3匹の虎が現れ、ピンチに陥る。だが、それを救ったのが、ジャングルの中に住む謎の男、カーリー(アジャイ・デーヴガン)だった。カーリーが現れると、虎たちは草原へ去って行った。カーリーはデーヴらに「森の規則を守らなければ生きて帰れないだろう」と不気味な忠告をして去っていく。

サジトの遺体は見つかったが、森林警備隊は雨季が来たため撤収してしまっていた。デーヴたちは森から脱出することを決意するが、道が土砂崩れでふさがってしまっていた。そこへ再びカーリーが現れる。カーリーは、一般人立入禁止の危険地帯「コア・エリア」を通る出口を教える。だが、途中でジープが故障してしまう。運転手が修理をしている間、カーリーは、村人たちに殺された一人の狂人の幽霊の話をする。その幽霊が全ての殺人を行っているという。だが、デーヴらはそれを信じなかった。カーリーは事あるごとに「~をしてはいけない」とデーヴらに忠告するが、それを破った者はことごとく不幸な死に方をしていった。果たして、次から次へと殺人を犯す者は、人食い虎なのであろうか、狂人の幽霊なのだろうか、メンバーの誰かなのか、それとも・・・?

基本的に密室殺人ホラー&サスペンス映画。だが、「インド映画もここまで成長したか」と嬉しくなるくらい、あらゆる意味でよく完成された映画だった。おそらくエンディングは賛否両論を呼ぶだろう。僕の個人的な意見では、一本の作品としてのまとめ方は、それまでの緻密な展開からするとお粗末だが、メッセージとしては示唆に富んだ終わり方だったと思う。

この映画の基本的なテーマとなっているのは「密猟」である。また、虎が観光客を襲うという事件の裏には、観光客が規則を守らないための自業自得である、という実態も暗示されていた。武器を携帯しない、ジープから降りて歩かない、などの基本的な森のルールを観光客は無視しており、それが自身の不幸を招いていた。これら、密猟への警告と観光客の不道徳への警告の2点が、この映画を娯楽映画ながら社会的メッセージを含むものにしていてよかった。

だが、この映画は「ジョーズ」シリーズのような怪物の恐怖に怯える種類のホラー映画ではない。虎の生息する森の中に入り込んだので、人食い虎によって次々と殺されているかに思われるが(雨季に獲物が取れなくなると虎は人を襲う、などのセリフがある)、それはインターミッション前後でソフトに否定される。虎以外の「誰か」が人を殺しているのだ。それが果たして生身の人間なのか、亡霊なのかは、映画を観てのお楽しみである。

この映画の優れた点はいくつかあるが、何と言っても筆頭に挙げられるのが、ナショナル・ジオグラフィック・チャンネルの協力により実現した森に住む動物たちの映像である。「森は動物たちの都会」というセリフがあったが、いろいろな動物たちの生の映像が随所に盛り込まれており、まさに人間の力の及ばない森の恐ろしさが効果的に映し出されていた。具体的には、フクロウ、コウモリ、サソリ、蛇、猿などの動物が主に出てきた。だが、最も印象に残るのは虎の映像である。インターミッションに入る数分前に、スクリーンに本物の虎が映し出される。あの虎の登場シーンは、映画スターの登場シーンに勝るとも劣らないかっこよさだ。虎はなんと神々しい動物だろうと思った。虎が登場した途端、観客から歓声と拍手が沸きあがったのも自然なことだ。それが大スクリーンに映し出され、観客の方へ向けて小走りに走ってくるのだ。その圧倒的迫力に僕は息を呑んだ。しかも虎のうめき声や足音が、大音響で映画館に響き渡る。これこそ映画の魔力だ。このシーンだけを見に映画館に足を運んでもいいくらいである。よって、「Kaal」は状況が許す人は是非映画館で、しかも音響のいい映画館で鑑賞すべき映画だ。最終的に3匹の虎が現れ、デーヴらを取り囲む。驚くべきことに、どうやらこのシーンは、合成や特撮などは使わず、生で撮影されたらしい。バンコクにて、訓練された虎を使っての撮影とのこと。特にヴィヴェーク・オベロイの目と鼻の先まで虎が迫るので、見ているこちらがビクビクする。この虎は、「グラディエイター」(2000年)にも出演した「ハリウッドスター」らしい。虎の登場シーンの後の、アジャイ・デーヴガンの登場シーンもかっこよすぎる。カメラ回しやアングルなどの撮影方法に工夫が凝らされていたことも特筆に価する。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の影響だろう。

主役キャストの中で最も印象に残ったのはアジャイ・デーヴガン。彼はこういう悪役っぽい役が本当に板に付いて来た。ヴィヴェーク・オベロイも悪くない演技だった。怒っているときの顔と、かわいい髪型があまり一致していないのが気になったが・・・。ジョン・アブラハムは初っ端から上半身裸になって筋肉を見せびらかせながら全力疾走していて笑えた。いい演技をしていたが、しかしちょっとオーバーリアクション気味だった。最近つくづく思うが、彼はどうもヒンディー語がうまくないようだ。セリフのしゃべり方がたどたどしい。

女優陣ではラーラー・ダッターがよかった。僕は今まで彼女のことをあまり高く評価していなかった。美人すぎて温かみがない印象があったからだ。彼女が今まで演じてきた役も、常人の域を越えた美人というものが多かった。しかし、「Kaal」では普通の女の子を演じており好感が持てた。一方、イーシャー・デーオールは、今までも高く評価していなかったし、この映画を観てもその評価に変化はなかった。演技も身体も大味すぎる・・・。これら二人の女優陣が、森を歩くというのになぜかミニスカートやショートパンツをはいていたが無性に気になった。観客へのサービスなのだろうが、何が潜んでいるか分からない森林を歩くのに、都会を歩くのと変わらないようなイケイケの服装をしているのは奇妙な印象を受けたし、あまりに無防備である。

イシカーは迷信深い女の子という設定だった。映画の序盤、デーヴが運転する自動車が黒い猫をひき殺してしまう。インドでは、前方の道を黒猫が横切ったらそれは不吉な前兆と考えられており、迷信深い人は道を変えることがしばしばある。映画では、黒猫をひき殺すという最悪の行為をしてしまい、イシカーは凶兆だと怯える。その予感どおり、デーヴたちは不幸の連続に巻き込まれていく。

映画中の舞台となったのはオービット・パークという架空の公園だが、インド観光に詳しい人ならすぐに勘付くように、これはウッタラーンチャル州にある有名なジム・コーベット国立公園をもじった名称だ。実際にジム・コーベット国立公園で45日間に渡って撮影が行われた。しかし、どうも適切な許可を得ずに撮影してしまったようで、裁判沙汰になりそうな気配である。裁判を起こしたのは、インディラー・ガーンディー元首相の愛息子サンジャイ・ガーンディーの妻で、インドの動物愛護・環境保護運動の急先鋒であるメーナカー・ガーンディー議員である。

ミュージカルシーンは、ほぼ冒頭と最後のみ。映画が始まるとすぐに「Kaal Dhamaal」のミュージカル・シーンが始まる。シャールク・カーンとマラーイカー・アローラーが無数のバックダンサーと共にモダンなダンスを踊る。そして映画が終わった後のスタッフロールで、「Tauba Tauba」が流れる。この曲では、ヴィヴェーク・オベロイ、ジョン・アブラハム、ラーラー・ダッター、イーシャー・デーオールの四人が踊る。やはりアップテンポのモダンなダンスである。この踊りのとき、ジョン・アブラハムの胸にウルドゥー文字で「ishq(愛)」と書いてあった。彼は真面目な顔をしているくせに、細かいお笑いを提供してくれるので面白い。これらの踊りは、有名なファラー・カーンが振り付けをしている。だが、ストーリーとは全く関係のない曲と踊りである。また、映画の序盤で「Ankhiyan Teriya Ve」というパンジャービー風の曲がバックグランドで流れる他、「Bhoot」(2003年)の「Bhoot Hoon Main」も少しだけ流れるが、ミュージカルではない。結論として、この映画は事実上ミュージカルシーンのない映画に分類される。ちなみに、「Kaal」のサントラCDには、「Dharma Mix」なる曲が入っている。「Dharma」とは、カラン・ジョーハル監督のダルマ・プロダクションのことであり、言わばカラン・ジョーハル監督作品の曲のリミックスメドレーとなっている。まずは「Kal Ho Naa Ho」(2003年)の「Pretty Woman」から始まり、一瞬だけ同映画の「Maahi Ve」の一節が流れ、すぐに「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年)の「Bole Chudiyan」に移り、その後かなりヘビーにリミックスされた「Say Shabha Shabha」が流れ、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)の「Koi Mil Gaya」となり、最後に「Kal Ho Naa Ho」の「Maahi Ve」と「Pretty Woman」が融合した曲が流れて終了となる。映画中では使われなかったが、インド映画ファンには嬉しいサービスである。

ソニーがスポンサーをしているようで、ソニーのノートPCバイオ、ソニーのハンディーカム、ソニー・エリクソンのイヤホンなどが映っていた。インド映画に投資して宣伝を行うというのは、コカ・コーラやペプシ、また韓国企業の得意技だったが、やっと日本企業もインド映画界とタイアップするようになって来たようだ。

おそらく「Kaal」は、2005年のヒンディー語映画の中で、2月に公開された「Black」に続いて重要な作品となるだろう。「Black」と「Kaal」を並べてみると、現在のインド映画が突然変異的に進化している様を目の当たりにできる。「Kaal」は「サファリ・ホラー」という新たなジャンルを切り開いたとも言える。映画館で見るべき映画の典型例だ。裁判沙汰になっているのが懸念事項で、多分上映中止のような措置は取られないと思うが、早めに観ておいた方が懸命かもしれない。また、この映画で監督デビューしたソーハム監督は、カラン・ジョーハル監督とラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のDNAを受け継ぐ、将来が楽しみな監督である。

4月29日から公開されたヒンディー語映画「Kaal」。公開初日に鑑賞し、その批評を掲載したが、ネタバレを避けるために最後まで批評をしなかった。僕はこの映画のラストを「賛否両論に分かれる」と予想したが、やはりこの映画を観て「つまらない」と思う人も少なくないようだ。だが、僕はこの映画を非常に高く評価した。ここでは、ネタバレを前提として、「Kaal」の批評をしてみようと思う。よって、まだ映画を観る予定のある人は、映画を観てからこれを読んでもらいたい。

「Kaal」のエッセンスを一言で言い表せば、虎の生息するジャングルで多発する殺人事件を描いた映画である。僕は「サファリ・ホラー」と名付けた。最初は人食い虎の仕業に見えるが、次に「誰か」が殺人を行っていることが暗示され(ヴィヴェーク・オベロイが演じるデーヴが怪しまれる)、最後には、ジャングルを愛しすぎて狂人になってしまった男の亡霊(アジャイ・デーヴガン)が全ての殺人を行っていたことが明らかになる。

「Kaal」を「つまらない」と評価する人は、犯人を亡霊としてしまうことの幼稚さに失望していることが多いと思う。映画に現実味を求める人がこの手の人ではなかろうか。「Kaal」は、までのインド映画にないほどのドキドキ感のある映画である。カメラワークやアングルなどが工夫されており、観客の恐怖心を巧みに煽っている。だが、せっかく緻密にストーリーが展開されていたのに、最後の最後で「実は幽霊の仕業でした」とされることは、今までの臨場感溢れる展開からして我慢がならないのだろう。どうせなら生身の人間がやっていたとしてくれた方がよかった、と考えているのだろう。

だが、もし「Kaal」で殺人を行っていたのが生身の人間だったら、この映画の魅力は半減してしまっただろう。そのような展開は、ホラー映画の常套手段で、あまりに普通過ぎる。また、人食い虎の仕業だったら、それは「ジョーズ」シリーズのようなモンスター・ホラー映画に陥ってしまっていただろう。悪くはないのだが、何のメッセージ性もないただの娯楽映画になってしまっていただろう。

「Kaal」の優れている部分は、ジャングルの気持ちを一人の亡霊に託したことにある。この世界に幽霊がいるかいないかは別として、ひとつのフィクション作品の中に、何かの象徴として「幽霊」の存在を肯定的に利用することは、作品の質を低めないばかりか、高めることになりうる。「Kaal」のカーリー(アジャイ・デーヴガン)は、ただの亡霊ではなく、ジャングルそのものなのだ。ジャングルに住む動物、鳥、虫、樹木、全ての代表なのだ。そして、ジャングルを尊敬せず、ジャングルを破壊する人間たちを次々と殺しているのだ。現に、カーリーは密猟者など、森のルールを守らない人間を優先的に殺害していた。リヤー(イーシャー・デーオール)が殺されるシーンは蛇足に思えたものの、「Kaal」で殺された人のほとんどは、森を何らかの形で傷つけた人である。

カーリーのセリフにも、ジャングルからのメッセージが多く含まれていた。あまり正確には覚えていないが、「動物が人間を襲ったら、悪者にされるのはいつも動物の方だ。しかし本当に悪いのは、ルールを守らない人間の方だ」などというセリフがあった。

また、カーリーの亡霊がそのままジャングルに残ったのもよかった。よく亡霊が出てくる映画では、最後に亡霊は退治されてしまうのだが、この映画では、クリシュ(ジョン・アブラハム)、デーヴ、イシカー(ラーラー・ダッター)の三人が何とかジャングルから脱出することに成功し、カーリーは「ちっ、逃がしたか・・・」とつぶやいて森へ戻っていく。ジャングルにカーリーが残ったということは、つまり、森を傷つけてはいけない、森を守って行かなければならないというタブーが残ったということである。「Kaal」のラストは、こうでなくてはならなかったし、これ以外の終わり方は考えられない。映画に対する感想は各人それぞれあって然るべきなのだが、もしこのエンディングで失望して「Kaal」を駄作と思っている人がいたら、どういう終わり方がベストだったか一度考え直してみるべきだ。

だが、「Kaal」にはいくつか弱点があったことも否めない。まず、過剰な観客サービスがあったことだ。冒頭、ジョン・アブラハムが上半身の肉体をさらけ出しながら全力疾走するシーンは、女性ファンに加え、マッチョな肉体に憧れる男性ファンへのサービスだろう。ラーラー・ダッターとイーシャー・デーオールは、ジャングルを散策するというのにやたら露出度の高い衣服を着ていたが、これも男性ファンへのサービスだろう。冒頭と最後に流れるミュージカル・シーンは、全くストーリーとは関係ない観客サービスである。それらが映画のバランスを悪くしていた。

キャラクターの人物描写に深みがないのも欠点だった。特に女性キャラのイシカーとリヤーには、これといって特徴がなかった。カーリーの圧倒的存在感に比べたら、男性キャラたちにもユニークさがなかった。脇役も、ただ殺されるだけに出ているような捨て駒キャラが多く、ハリウッドのB級ホラー映画の悪い影響が出ているように思えた。

不必要に観客を怖がらせるシーンが多いのも邪魔だった。中盤、イシカーが悪夢を見るのだが、その悪夢のシーンが長すぎてだらけていた。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のホラー映画によくある「なんちゃってホラーシーン」の伝統が「Kaal」でも受け継がれていた。

だが、「Kaal」は、欠点以上に優れた点、ユニークな点が多い映画である。それらのいくつかは前回の「Kaal」評に書いた。本物の虎を使った迫力ある虎遭遇シーンは映画の白眉であるし、効果音や映像効果が効果的に使われていたこともよかった。「Kaal」はこの酷暑期必見の映画の筆頭に挙げられることは間違いない。