1947年に英領インドから分離独立した姉妹国家であるインドとパーキスターンは、建国時から対立の火種を抱えており、その結果、1947年、1965年、そして1971年に戦争をしている。順に第一次、第二次、第三次印パ戦争と呼ばれている。また、1999年には宣戦布告なく戦火を交えたカールギル紛争を経験している。これら以外にも国境を挟んだ小規模な砲撃戦や「サージカル・ストライク」と呼ばれる越境攻撃も行われている。

これらの戦争や紛争の中で、ヒンディー語映画においてもっとも映画の題材になりやすいのは1971年の第三次印パ戦争である。なぜなら他の戦争に比べてこの戦争はインドの勝利が明確だからであり、愛国主義的な内容にするのにもっとも適しているからだ。戦争直後の1973年には既にチェータン・アーナンド監督の「Hindustan Ki Kasam」(1973年)が作られているし、その後も「The Ghazi Attack」(2017年)、「Raazi」(2018年)、「Bhuj: The Pride of India」(2021年)など、多くの第三次印パ戦争モノ映画が作られている。

その中でももっとも有名なのが、1997年6月13日公開の「Border」である。第三次印パ戦争の主な戦場は東パーキスターン(現在のバングラデシュ)だったのだが、インド西部でも衝突があった。その中でも、インド軍にとって大きな戦果となったのが、ローンゲーワーラーの戦いだった。ローンゲーワーラーは国境近くの前線基地だったが、防備が手薄で、120名の兵士しか駐屯していなかった。第三次印パ戦争が始まると、西部戦線のパーキスターン軍の戦車部隊は、30台以上の戦車と2,000人以上の兵士と共にローンゲーワーラー基地を急襲したのである。普通に考えたらインド軍側に勝ち目はなかったが、連隊の指揮を執ったクルディープ・スィン・チャーンドプリー少佐は基地を死守し、空軍の支援も受けて、パーキスターン軍を撃退した。この基地を守り抜き、パーキスターン軍に多大な被害を与えたことで、パーキスターン軍は西部戦線で予定通りの進軍をすることができなかった。「Border」は、第三次印パ戦争の中でもこのローンゲーワーラーの戦いに特化した映画だ。

監督はJPダッター。戦争映画を好んで作る監督であるが、彼が並々ならぬ意気込みと共に作り上げたのがこの映画だ。陸軍や空軍の全面的な協力を得て、本物の戦闘機や戦車を使って撮影されており、当時のヒンディー語映画としては桁違いのスケールである。

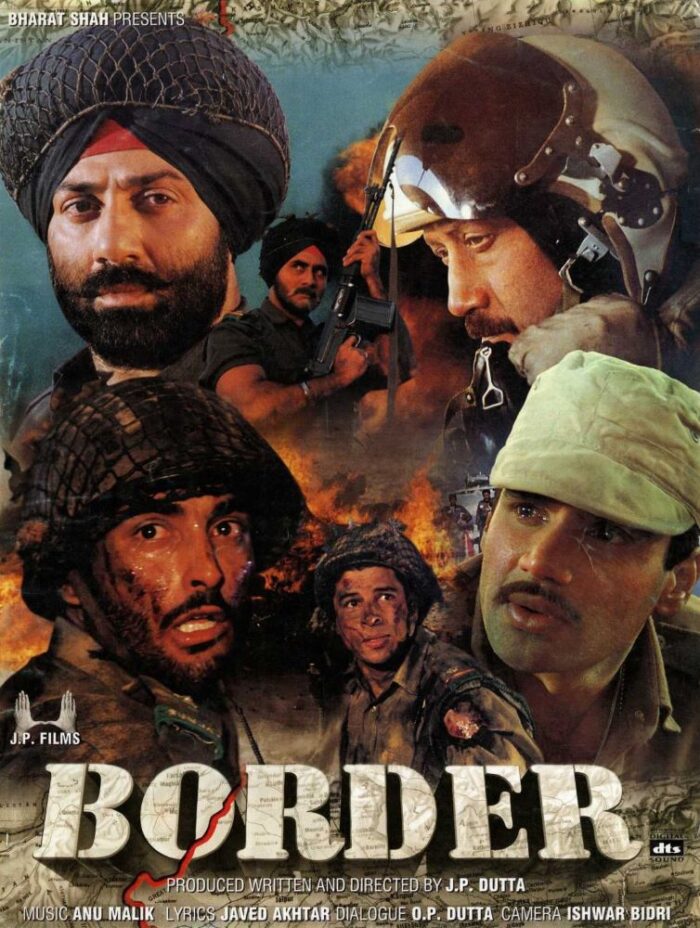

しかも、オールスターキャスト映画だ。主演格はサニー・デーオールだが、他にもジャッキー・シュロフ、スニール・シェッティー、アクシャイ・カンナー、ラーキー・グルザール、プージャー・バット、タブー、プニート・イッサール、スデーシュ・ベリー、クルブーシャン・カルバンダー、シャルバニー・ムカルジーなどが出演している。

戦争映画なので、インド映画の最大の特徴である歌と踊りを組み込みにくいのだが、JPダッター監督はうまくストーリーに入れ込んでいる。音楽監督はアヌ・マリクである。

2023年3月15日に鑑賞した。

1971年5月、インド空軍のアンディー・バージワー中佐(ジャッキー・シュロフ)とインド陸軍のクルディープ・スィン・チャーンドプリー少佐(サニー・デーオール)は、パーキスターンとの戦争準備のため、ラージャスターン州の国境地帯ジャイサルメールに派遣される。アンディー中佐は空軍基地で待機し、クルディープ少佐は120人の兵士から成るパンジャーブ連隊の指揮を任され、ローンゲーワーラー基地に駐屯する。その連隊には、ダラムヴィール・スィン少尉(アクシャイ・カンナー)、マトゥラー・ダース准尉(スデーシュ・ベリー)、ラタン・スィン曹長(プニート・イッサール)などがいた。また、国境警備隊(BSF)のバイローン・スィン大尉(スニール・シェッティー)が補助に付いた。クルディープ少佐は連隊の規律を引き締めながら塹壕などを整備し、開戦を待っていた。 同年12月3日にパーキスターンの攻撃が始まり、ローンゲーワーラー基地にも緊張が走った。翌日、偵察に出たダラムヴィール少尉はパーキスターンの戦車部隊が接近してくるのを察知し、クルディープ少佐に連絡する。連隊は砂漠の高台にある基地の守りを固め、敵の襲来を待った。ただ、30台以上の戦車と2,000人以上の兵士で構成された敵の部隊を迎え撃つのは120人の兵士だった。クルディープ少佐はアンディー中佐に連絡し空軍の支援を要請するが、夜間飛行の装備を持っておらず、夜明けを待つしかなかった。 クルディープ少佐は撤退を選ぶこともできたが、そのままローンゲーワーラー基地を死守することを決める。4日の夜にローンゲーワーラー基地への攻撃が始まり、連隊は応戦した。次々と仲間を失っていく中で、多くの戦車の破壊にも成功した。夜明けと共に空軍の支援が始まり、パーキスターン軍は撤退を始めた。連隊は勝利を喜ぶが、ダラムヴィール少尉、マトゥラー・ダース准尉、ラタン・スィン曹長、バイローン・スィン大尉などを失った。ダラムヴィール少尉の母親(ラーキー・グルザール)や恋人カムラー(プージャー・バット)、バイローン・スィンの新妻プール(シャルバニー・ムカルジー)は愛しい人の死を悲しむ。

JPダッター監督は一本調子な戦争映画をよく撮る。もちろん「Border」にも戦争シーンはある。だが、2時間50分あるこの映画の中で、実際に戦争が行われるのは終盤の1時間ほどだ。残りの時間は、戦争に備えて国境近くの砂漠に囲まれた基地で暮らす兵士たちの生活や心情を描いており、それがこの映画の美点になっている。むしろ戦争シーンは銃撃や砲撃の単調な応酬に過ぎず、物足りない。「Border」は戦争映画ではあるが、「戦争シーンもある軍人映画」と呼んだ方がより適しているように感じる。

兵士たちは基本的に陽気で、前線基地での生活は何だか楽しそうだ。そして共に生活する内に友情を育んでいく。そんな強気な兵士たちにもそれぞれしんみりする場面が用意されている。そのほとんどは、故郷に残してきた妻や恋人に関連している。彼らは皆、愛しい人々に、必ず帰ると約束して前線に赴いている。だが、戦争が起こったらその約束を守ることができるのかどうか分からない身の上だ。明日死ぬかもしれない我が身、愛しい人と交わした約束、そして戦友たちとの共同生活の中で、兵士たちは様々な表情を見せる。

もっとも感動的な場面は、故郷から基地に手紙が届くシーンだ。「Border」の挿入歌の中でも名曲とされる「Sandese Aate Hain」と共に、一枚の手紙に一喜一憂する兵士たちの姿が愛おしく描かれている。

「Border」は、平和を希求する映画であると同時に、国家のためなら全てを犠牲にすることを呼びかける愛国主義映画でもある。映画の中では、登場人物の多くを戦死させることで、戦争は結局勝利しても必ず虚無感に襲われるという事実が提示され、できることなら平和を維持するべきであると訴えられる。しかし、敵に攻められ、祖国が危機に瀕したときには、もはや平和は願うものではなく、戦って勝ち取るものになる。

そんなとき、兵士は全てを国家に捧げなければならない。映画の中では、主にクルディープ少佐の熱血な言葉を借りて、兵士たるもの家族すら投げ打って国家のために身を捧げるべきであることが強烈に主張される。例えば、マトゥラー・ダース准尉は、癌に冒された妻のために休暇を取得して故郷に戻ろうとするが、クルディープ少佐はそんな彼の軟弱な態度を一喝する。一旦は基地を離れたマトゥラー・ダース准尉であったが、途中で引き返し、パーキスターン軍に包囲された基地で戦線に加わる。クルディープ少佐や仲間たちは、そんな彼を温かく迎えるのである。

敵国が実名で登場し、愛国主義の高揚を目的として作られた映画であるため、パーキスターン軍の描写は一方的で、そこにはどうしても限界がある。パーキスターン軍側の人間には全く同情の余地はなく、純粋な悪役だ。パーキスターン人が観たら気分が悪くなる映画であろう。

また、本物の兵器が撮影に使われているのはすごいのだが、何となくどれもオンボロに見えてしまう。例えば冒頭ではMiG-21など実際の戦闘機が映る。おそらく「トップガン」(1986年)を意識したのだろうが、かっこよさはその足下にも及ばない。これも、この時代のヒンディー語映画の限界だといえる。

戦争映画なので、基本的には男性オンリーの映画だ。ただ、JPダッター監督は、兵士たちの妻や恋人を回想シーンで登場させることで、女優にも登場の機会を与え、映画が極度に殺伐としないように配慮している。出演した女優の中で後にもっとも成長したのは、クルディープ少佐の妻を演じたタブーである。

「Border」は、ヒンディー語戦争映画の傑作に数えられる作品だ。陸軍や空軍が保有する本物の兵器を撮影に使用しており、大作感は出ている。インド独立50周年を記念して作られたため、そこまで全面的な協力が得られたのだろう。インド人の琴線にも触れ、大ヒットした。ただ、戦争シーンは単調で退屈だ。むしろこの映画で優れているのは、前線の基地で暮らす兵士たちの日常を描いた序盤である。オールスターキャスト映画という点も特筆すべきだ。映画史上、重要な映画である。