インド独立からおよそ50年となる1996年5月9日に公開されたタミル語映画が「Indian」である。監督は、その後「Robot」(2010年/邦題:ロボット)などのド派手なアクション映画を撮ることになるシャンカルで、彼にとっては監督デビューから数えて3作目となる。早くもかなりスケールの大きな作品に仕上がっており、既に彼の作風が確立しているのを感じる。

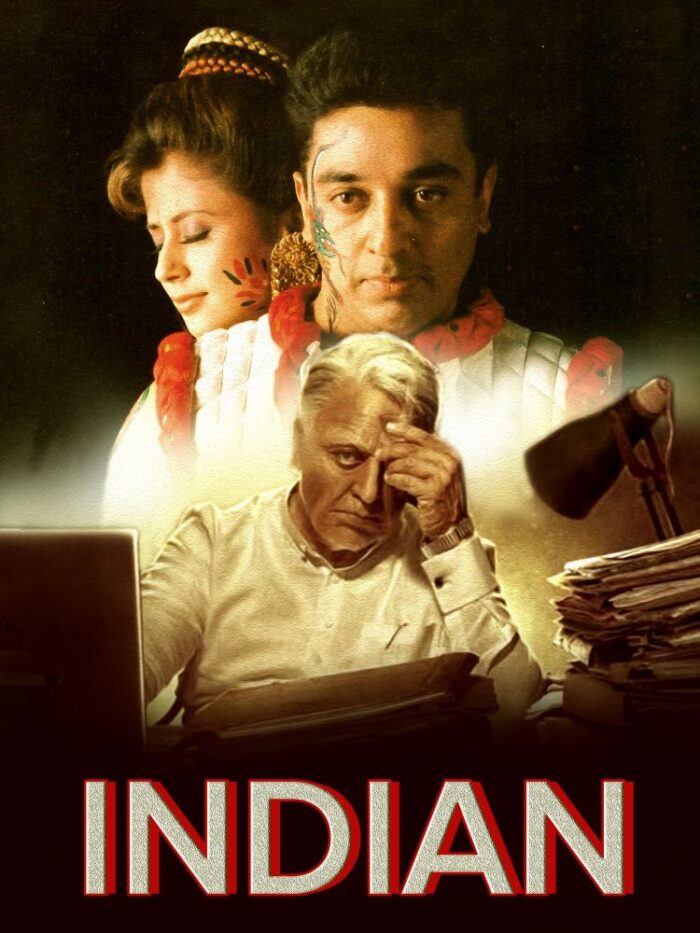

主演はタミル語映画界でラジニーカーントと双璧を成すスター、カマル・ハーサン。この映画は多言語展開されており、ヒンディー語版は「Hindustani」、テルグ語版とマラヤーラム語版は「Bharathyeedu」と題された。日本でも「インドの仕置人」という邦題と共にDVDが発売されている。

ヒロインはマニーシャー・コーイラーラーとウルミラー・マートーンドカル。どちらも基本的にはヒンディー語映画界の女優だ。しかしながら、マニーシャーは前年にタミル語映画「Bombay」(1995年)を当てており、タミル語映画界から注目されていた。ウルミラーについては、それまでタミル語映画の出演はなかったものの、いくつかの南インド映画に出演済みだった。さらに、「Rangeela」(1995年)が大ヒットし、時の人になっていた。汎インド的なアピールを求めたためにヒンディー語映画界からこの二人が起用されたものと思われる。

他には、スカンニャー、ネドゥムディ・ヴェーヌ、カストゥーリ・シャンカル、マノーラマーなどが出演している。実はヒンディー語版「Hindustani」ではキャストが若干異なり、マノーラマーの代わりにアルナー・イーラーニーが出演している。音楽監督はARレヘマーンである。

2024年7月21日にタミル語版を英語字幕付きで鑑賞し、このレビューを書いている。

チェンナイで公務員を狙った連続殺人事件が発生した。犯人は「インディアン」を名乗った。事件を担当した中央捜査局(CBI)のクリシュナスワーミー(ネドゥムディ・ヴェーヌ)は、犯人が高齢者であると見込む。また、ヴァルマカライと呼ばれる失われた武術の心得もあることが分かる。それらの手掛かりから、彼は元フリーダムファイターのセーナーパティ(カマル・ハーサン)を容疑者として特定する。クリシュナスワーミーは彼が住むティルムッライヴォヤル村を訪れ、彼と対峙する。だが、ヴァルマカライの技に圧倒され、彼は瀕死の状態になる。セーナーパティは愛妻アムリタヴァッリ(スカンニャー)と共に逃げ出す。

セーナーパティの息子チャンドラボース、通称チャンドルー(カマル・ハーサン)は、チェンナイの交通局(RTO)で働いていた。厳格な父親の下で育てられたチャンドルーは、常に不正を許さない父親の頑固さに愛想が尽き、街に出て来たのだった。また、父親は医者や警察に賄賂を払うのを拒絶したため、妹のカストゥーリー(カストゥーリ・シャンカル)を見殺しにしてしまった過去があった。チャンドルーは運転免許などを求めてやって来る人々からしっかり賄賂を巻き上げていた。また、上司の娘サプナー(ウルミラー・マートーンドカル)におべっかを使い、昇進させてもらっていた。チャンドルーには動物愛護活動家のアイシュワリヤー(マニーシャー)という恋人がいた。

セーナーパティが警察から追われる身になったことで、チャンドルーのところにもクリシュナスワーミーが取り調べにやって来る。チャンドルーにとってはいい迷惑だった。セーナーパティは、カストゥーリーを見殺しにした医者を病院から連れ出し、TVカメラの前で彼を殺す。そしてカメラに向かって、贈収賄をした者は抹殺すると脅す。その日から人々は贈収賄を辞めてしまった。

その頃、チャンドルーが不正に認可を与えたバスが大事故を起こし、乗っていた40人の子どもが死んでしまった。チャンドルーは賄賂を使って必死に自分の過ちを隠蔽しようとするが、そこへセーナーパティが現れ、彼を殺そうとする。しかし、クリシュナスワーミーが乱入し、セーナーパティを逮捕する。その後、セーナーパティは脱走する。

チャンドルーはムンバイーに逃げようとするが、セーナーパティが後を追って来る。セーナーパティは息子もろとも爆発に巻き込まれるが、彼は生き残った。

1996年という公開年を思えば、時代を先取りした超大作だったといえる。現に、当時もっとも巨額の製作費がつぎ込まれたインド映画であった。無意味に海外ロケが行われるなど、贅沢な作りであるが、もっとも目を引くのはCGだ。シャンカルはインド映画にCGを最初に持ち込んだ張本人であり、「Gentleman」(1993年)、「Kadhalan」(1994年)とその利用場面を拡大してきた。「Indian」では小技的なCG利用が散見されたが、特にカマル・ハーサンの一人二役で大いにCGが活かされていた。また、まだ若いカマル・ハーサンとスカンニャーに特殊メイクを施し、老人にしていた。この辺りは後の「I」(2015年)につながっている。さらには、インド国民軍(INA)を率いたスバーシュチャンドラ・ボースの歴史的映像にカマル・ハーサンを入れ込む遊びもしていたが、これは米映画「フォレストガンプ/一期一会」(1994年)からの影響を感じる。そういえば、CGの威力を世界中に見せつけた米映画「ジュラシック・パーク」(1990年)へのオマージュとも受け取れるシーンもあった。とにかく、ハリウッド映画への憧憬と、ハリウッド映画に追いつけ追い越せという進取の精神が同時に感じられる映画である。

しかしながら、これだけ最新技術を盛り込みながら、決して技術におぼれた作品ではない。「インディアン」を名乗る謎の老人暗殺者と、交通局で働く汚職役人の両方をカマル・ハーサンが交互に演じ、この二人の関係が観客の興味を引く。とても巧い作りだ。そのミステリーに答えを与えてくれるのが警察官僚(IPS)のクリシュナスワーミーだ。頭脳明晰なクリシュナスワーミーはわずかな証拠から「インディアン」の人物像を正確に割り出し、実像に迫っていく。彼の華々しい過去は中盤に明らかになるが、それだけで一本の映画になりそうなほど濃い。英領時代、彼は英国当局に反旗を翻し、凌辱を受けて自殺しそうになったアムリタヴァッリを妻にし、そしてINAに参加してインパール作戦を戦った。彼はインド独立のために命を賭けて戦ったが、それ故に、現在のインドが汚職にまみれているのに我慢がならなかった。彼が義憤を抱く直接のトリガーになったのは、娘カストゥーリーの死であった。

熟慮の下に各キャラが配置されていたが、唯一、カストゥーリーの登場だけは唐突に感じた。セーナーパティが「インディアン」になるきっかけになった重要な存在であり、少しだけでも伏線を張っておいた方が、取って付けた感が減っただろう。

また、セーナーパティが、不正に不正を重ねる息子を自ら抹殺する結末も賛否が分かれるだろう。もちろん、セーナーパティはガーンディー主義者ではないので、目的を達成するために暴力に訴えることを躊躇うことはない。しかしながら、実の息子を、いくら汚職していたからといって、問答無用で殺すのは、家族を大事にするインドの価値観と完全に合致するものではない。「Mother India」(1957年)の結末と似てはいるが、チャンドルー自身が手を殺めたわけではない。彼には更生のチャンスがあったはずだ。それなのに、彼を殺そうとするセーナーパティの内面にあまりに葛藤がなさすぎて、冷酷すぎる最後だと感じた。

とはいっても、カマル・ハーサンの演技に間違いがあったわけではない。むしろ、老人と若者を全身で演じ分ける変幻自在の演技を見せていた。カマルがすごすぎるので、マニーシャー・コーイラーラーやウルミラー・マートーンドカルが余計に軽く感じた。基本的にはシリアスな映画であるが、コメディアン俳優たちの存在が全く邪魔になっていないところは、シャンカル監督の手腕であろう。

ちなみに、セーナーパティがマスターしていたヴァルマカライは実在する。鍼灸に似た伝統医療であると同時に武術でもあり、日本の柔道に通じるものがある。また、秘孔を突くことで相手の動きを封じる様は、日本人なら誰でも北斗神拳を思い浮かべてしまうだろう。

「Indian」は、当時の最先端技術を駆使して作り上げられた娯楽大作だ。しかも、カマル・ハーサンが一人二役を演じ、ヒンディー語映画界の人気女優を起用して、当時最高額となる製作費を費やした。もし未熟な監督であったら、それらを扱いきれなかったところだろうが、シャンカル監督が既にこのときから類い稀な才能とバランス感覚を発揮しており、傑作に仕上がっている。当然、興行的にも大成功した。約30年の歳月を経て2024年に続編が公開されるという点でもユニークである。必見の映画だ。