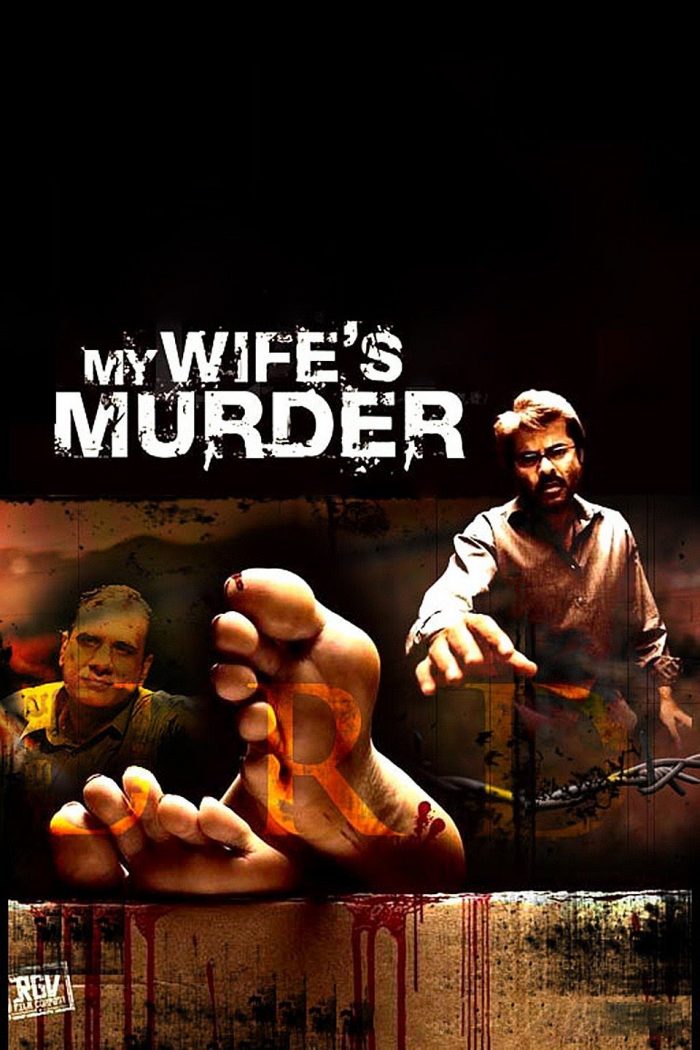

ラクシャー・バンダンの今日、PVRアヌパム4で、2005年8月19日公開の新作ヒンディー語映画「My Wife’s Murder」を観た。題名はちょっと曖昧だが、「私は妻を殺してしまった」という意味である。プロデューサーは、「Sarkar」(2005年)で今や飛ぶ人工衛星をも落とす勢いのラーム・ゴーパール・ヴァルマー、監督は新人のジジー・フィリップ。キャストは、アニル・カプール、ボーマン・イーラーニー、スチトラー・クリシュナムールティ、ナンダナー・セーン、ラージェーシュ・タンダンなど。

ラヴィ(アニル・カプール)は、ビデオ編集スタジオに勤める、ムンバイーのごく普通の中産階級の男だった。リーナー(ナンダナー・セーン)という若い女の子がラヴィの助手を務めていたが、ラヴィの妻のシーラー(スチトラー・クリシュナムールティ)はラヴィとリーナーが不倫していると信じて疑わず、毎日毎日ラヴィに悪態を付いていた。だが、それは完全な間違いで、リーナーにはラージ(ラージェーシュ・タンダン)という彼氏もいたし、二人の間には何の怪しい関係もなかった。だが、ある日とうとう堪忍袋の緒が切れたラヴィはシーラーに手を上げてしまう。すると、倒れたシーラーはベッドの角に頭をぶつけて死んでしまう。 ラヴィは最初、警察に連絡しようとするが、二人の子供たちがどうなるか心配で、妻の死体を隠すことにする。ラヴィは真夜中にリーナーの車を借りて死体を箱に入れて運び、郊外の池に沈めた。子供や周囲の人には、シーラーはスィルディーへ行ったと答えておいた。 ところが、シーラーがいなくなったことを長くごまかすことはできなかった。シーラーの親が心配し、警察に行方不明届けを出す。その数日後、シーラーの遺体が発見された。事件の捜査は、テージパール(ボーマン・イーラーニー)警部が行うことになった。テージパールは、当初からラヴィを怪しんでいた。検死や捜査が進むにつれれ、テージパールは疑いを確信に変えて行った。 だんだん追い詰められて行ったラヴィは、リーナーに疑いが及ぶことを恐れ、彼女に全てを打ち明け、もし警察が来たら真実を話すよう伝える。遺体が発見された場所から、リーナーの自動車のタイヤの跡が見つかると、テージパールはリーナーの家を訪れる。だが、ラヴィを信頼していたリーナーは、虚偽の証言をしてしまう。リーナーが頻繁にラヴィに会うようになり、また家に警察が訪れたことにより、同棲していたラージはラヴィとリーナーの仲を疑い始める。ラージに嘘を付き通せなくなったリーナーは、ラージに全てを打ち明かす。しかし、リーナーが殺人犯の隠蔽に関わっていることを知ったラージは、そのことを警察に通報してしまう。 もはや迷っている暇はなかった。ラヴィは二人の子供を連れてマンガロールへ向けて逃げ出す。警察はリーナーを逮捕し、ラヴィも追いかける。ラヴィは必死に逃げるものの、遂に捕まってしまう。

誤って妻を殺してしまい、それを隠すために嘘に嘘を重ね、助手をも巻き込んだ挙句に、最後にあえなく逮捕されてしまう哀れな男の行動を逐一追った映画。「嘘を付いたらいけないよ」、「正直に生きようよ」という道徳の時間のお話と受け取ることもできるが、最も監督が言いたかったことは、男女の関係の在り方ではないかと思った。少なくとも、兄妹愛を確認し合うラクシャー・バンダンの日に公開されるような類の映画でないことは確かだ。これはラーム・ゴーパール・ヴァルマーの一流のジョークだろうか?

映画中、3組のカップルが登場する。主人公ラヴィとその妻シーラー、警察テージパールとその妻、そしてリーナーとその恋人ラージである。これら3組のカップルは、各者各様の問題を抱えている様子が描写される。よく、夫婦生活を幸せにする秘訣は、「男は一言多く、女は一言少なく」と言われるが、ラヴィとシーラーの不仲の原因は正にそれだった。シーラーは、ラヴィが不倫しているという誤った情報を鵜呑みにして、毎日毎日ラヴィを責め立てる一方、ラヴィは口論を嫌ってそれを否定せず、ただ受け流していた。シーラーの死の捜査を担当していたテージパールは、すぐにそれは自殺ではなく、ラヴィが殺したのだと悟る。そのテージパールの家庭も実はうまく行っておらず、彼は妻の小言をじっと我慢しながら暮らしていた。どうもテージパールは妻の手料理が嫌いなようで、外でビリヤーニーばかり食べていた。「Masti」(2004年)に、「男は家のダールばかり食べていては駄目になってしまう。たまには外のビリヤーニーを食さなければ!」というセリフがあったのを思い出した。ちなみに、ダールは豆カレーのことで、インド人の家庭料理の代表。ビリヤーニーは肉と野菜が満載の炊き込みご飯。ご馳走の代表格である。また、リーナーとラージの関係では、ラージの方がリーナーの不倫を疑い、だんだん疑心暗鬼に陥っていく。最終的にはリーナーが怒り狂うラージをフライパンでぶん殴って大怪我をさせてしまう。

それにしても、昔からインド映画を愛好して来た人がこの映画を観たら、「これは本当にインド映画なのか?」と腰を抜かして泡を吹いてしまうだろう。それほどこの映画はインド映画色、インド色がなかった。唯一、インド映画の残り香を感じたのは、最後の最後のシーンである。牢屋に入れられたラヴィのもとに、子供たちから手紙が届く。そこには「We Love You, Papa, We Believe You」と書かれていた。それを見たラヴィは思わず涙を流す・・・。そしてテロップが流れ、ラヴィの無実が成立しそうだという近況がテージパールの声で簡単に説明されてジ・エンドとなる。ちょっと尻すぼみだったが、何が何でもハッピーエンドの方向に持って行こうとする努力を感じた。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマーが関わる映画はどれも映像が工夫されている。この映画で特に印象に残ったカメラワークは、妻を殺してしまったことをリーナーに打ち明ける前のシーンだ。ラヴィにピントが合っており、そこへリーナーが入ってくる。リーナーが何かをしゃべるのだが、リーナーにはピントが移らず、ずっとラヴィにピントが合ったままになっている。ラヴィの心の動揺をカメラで巧みに表現していた。

「My Wife’s Murder」はインド映画の新しい風を十分に感じさせてくれる映画だが、総合的に見て、ものすごく面白い映画でもなかった。シーラーの悪態に嫌悪の情を覚え、シーラーの遺体を池に投げ込むまではスリルに溢れ、また犯行が発覚するまでのラヴィの焦燥感に感情移入することができた。だが、それでも、他のインド映画を観たときに沸き起こるアーナンド(芸術的エクスタシー)は得られなかった。嫌悪や悲哀のラサ(情感)が、アーナンドに昇華せず、心にこびりついてしまうような、後味の悪い映画だった。客席は満席だったが、彼らはおそらくラーム・ゴーパール・ヴァルマーの名前に惹かれてやって来たのだろう。

とは言え、役者たちの演技は皆素晴らしかった。主演のアニル・カプールははまり役。ボーマン・イーラーニーも、一癖二癖ある警察をうまく演じていた。女性でさえ顔をしかめそうな口うるさい妻を演じたスチトラー・クリシュナムールティは、前半のみの出演だったが、最も強烈な印象を残す演技をした。ナンダナー・セーンは「Black」(2005年)などに出演していた女性だ。彼女はなんと、1998年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティヤ・セーンの娘らしい。

「My Wife’s Murder」は、ヒンディー語映画の既存概念を打ち破る意欲作だが、今までのようなインド映画を期待している人には絶対にオススメできない映画である。今のところ、この映画はかなり拡大公開されており、期待が集まっているのが感じられるが、この映画がヒットするか否かで今後どのようにヒンディー語映画が進化していくのかを占えるのではなかろうか?