アーミル・カーン主演の「Ghajini」(2008年)がヒンディー語映画としては初めて100カロール(10億)ルピーのコレクション(国内興行収入)を達成し、その後いくつかの映画が後に続いて10億ルピー以上の興行収入を上げたことから、「100カロール・クラブ」という言葉が生まれた。インドの国内市場において10億ルピーのコレクションを上げることが「ヒット」の指標となり、大スターたちは自身のステータスを維持・補強するため、主演映画のノルマを10億ルピーに設定し、何が何でもそれを達成するように腐心し始めた。物価の急上昇に伴うチケット代の高騰も追い風となり、かつては10億ルピーなどとても稼げなかったような作品までもが、いともたやすくそのラインを越えることが増えて来た。そして、2013年8月9日に封切られた「Chennai Express」が遂に20億ルピーを越える興行収入を上げた。「200カロール・クラブ」時代の始まりである。

かつて、20億ルピーの興行収入を上げたヒンディー語映画はアーミル・カーン主演の「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)しかなかった。2013年5月にこの映画が「きっと、うまくいく」という邦題と共に日本で一般劇場公開されたとき、宣伝文句のひとつとして「歴代興行収入ナンバーワン」などというコピーが使われていたのだが、その3ヶ月後にそれが塗り替えられてしまった。それだけではない。「Chennai Express」が「3 Idiots」を抜いた後、11月公開の「Krrish 3」が「Chennai Express」を抜き、さらに12月公開の「Dhoom 3」が「Krrish 3」を抜くという、矢継ぎ早のチャンピオン交代劇が昨年後半に繰り広げられた。

ただ、当然のことながら、「3 Idiots」を越える興行収入の作品が何本も出て来たことは、「3 Idiots」を越える質の作品が何本も出て来たことを意味しない。「3 Idiots」は、2000年代のヒンディー語映画の金字塔であり、その地位は2010年代に入ってもまだ揺らいでいないと言える。「3 Idiots」の興行収入を最初に越えた「Chennai Express」を観ても、それは明らかである。

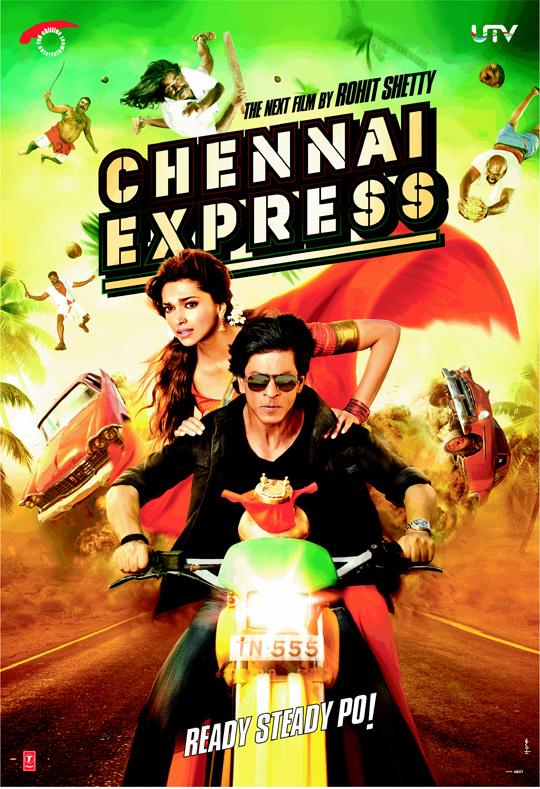

「Chennai Express」は、ローヒト・シェッティー監督、シャールク・カーンとディーピカー・パードゥコーン主演の娯楽作品である。ローヒト・シェッティー監督は、今までアジャイ・デーヴガンと組んで「Golmaal」シリーズなどを成功させ、アクション・コメディーの第一人者の地位を確固たるものとしている。シャールク・カーンと組むのは初めてとなる。一方、ディーピカー・パードゥコーンはデビュー作「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)でシャールク・カーンと共演している。だが、この6年間でディーピカーはトップ女優の一人になっており、随分貫禄が付いた。他に、ニキティン・ディール、カーミニー・カウシャル、レーク・タンダン、ムケーシュ・ティワーリーなどに加え、北インド人が南インドへ行くというプロットの関係で、サティヤラージ、プリヤーマニなど、南インド映画界の俳優が多数出演している。ディーピカーが南インド出身の女優であることも忘れてはならない。また、音楽はヴィシャール=シェーカル、作詞はアミターブ・バッターチャーリヤである。

8歳の頃に交通事故で両親を亡くしたラーフル(シャールク・カーン)は、祖父YYミターイーワーラー(レーク・タンダン)の経営する菓子屋を手伝う、ムンバイー在住の青年であった。祖父は100歳の誕生日に亡くなってしまい、祖母(カーミニー・カウシャル)に頼まれ、遺灰を流しにラーメーシュワラムへ行かなければならなくなる。友人たちとゴアへ行く約束をしていたラーフルは、南インド行きの列車に乗る振りをして途中で降り、そのまま友人たちと合流してゴアへ行き、遺灰もそこで流してしまおうと考えていた。だが、たまたま乗ったチェンナイ行きのチェンナイ・エクスプレスで、ミーナー(ディーピカー・パードゥコーン)というタミル人の女の子と出会う。ミーナーの父親はタミル・ナードゥ州のコンバン地域を支配するドン、ドゥルゲーシュワラ(サティヤラージ)で、友人の息子タンガバッリ(ニティン・ディール)と彼女を結婚させようとしていた。ミーナーは逃げて来たのだが、従兄弟たちに捕まってしまい、そのまま村に連れ戻されることになった。ラーフルもこのトラブルに巻き込まれ、一緒に連れて行かれることになる。 ミーナーはドゥルゲーシュワラに、ラーフルを恋人として紹介し、タンガバッリとは結婚しないと主張する。駆け付けたタンガバッリはラーフルに決闘の挑戦状を叩き付ける。タミル語が分からないラーフルはそれを受け容れてしまい、その晩に決闘が行われることになる。しかし、ラーフルは決闘の直前に隙を付いて逃げ出し、彼に同情的な警官シャムシェール(ムケーシュ・ティワーリー)に助けられ、身を隠して追っ手を振り切る。ところが、隠れた場所はスリランカ人の密航船で、目を覚ましてみると洋上にいた。しかもインドの沿岸警備隊に捕まってしまう。ラーフルはドゥルゲーシュワラの家に送り返されるが、またも隙を付き、今度はミーナーと共にジープに乗って逃走する。 二人が辿り着いたのは、ドゥルゲーシュワラの支配地域の外にある村だった。そこで駆け落ち夫婦として受け容れられ、しばし休息することになる。やがてタンガバッリに見つかってしまうが、村人たちの応援もあり、また逃げ出すことに成功する。ラーフルとミーナーはそのままラーメーシュワラムまで行き、ラーフルの祖父の遺灰を無事に流すことに成功する。このときまでにラーフルとミーナーは相思相愛となっていた。ラーフルはそのままミーナーを連れてムンバイーまで逃げることもできたのだが、敢えてそうはせず、ドゥルゲーシュワラの家に戻る。そしてタンガバッリと対決し打ち負かす。ドゥルゲーシュワラもラーフルを認め、2人の結婚を許す。

例によってDVDで鑑賞しただけなので、質についての評価は避ける。だが、「3 Idiots」を越える作品とは到底言えないことだけは明記しておく。シャールク・カーンやディーピカー・パードゥコーンのベスト演技でもないだろう。ただ、この映画が観客に何を伝えたかったのか、については少しだけ触れておこうと思う。

まず、ほとんどの観客が共通して感じるであろうメッセージは、北インドと南インドの融和である。

インド亜大陸は、近代に至るまで政治的に完全に統一されたことはなく、英領インド時代に初めてインド亜大陸の大部分がひとつの支配権の下に置かれることになった。パーキスターンの分離は伴ったものの、インドはその地理的概念を持ったまま独立を果たしたのだが、インド各地を旅行すると、これが本当にひとつの国なのか、と思わされるほど、地域によって違いがある。よく言われることだが、インドの面積は旧ソ連諸国を除くヨーロッパとほぼ等しく、インド国内を州を越えて旅行することは、ヨーロッパ諸国を周遊することと等しい。少なくともヨーロッパ各国で見られる文化の相違ぐらいは、自然にインド各州・各地域の間に存在する。

その中でも北インドと南インドの分断は古典的かつ根の深い問題である。北インドと南インドの境目については多少異なる見解があるのだが、現代の一般的な感覚では、南インドと言えば、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、ケーララ州、カルナータカ州の4州で、北インドはそれらを除いた州、またはさらに北東諸州も除いた州のことを指す。北インドと南インドに関する最大の問題は、これらの地域で話されている言語が全く系統の異なるものである点である。北インドの言語は、ヒンディー語を始めとして主にインド・アーリヤ語族の言語である一方、南インドの言語は主にドラヴィダ語族の言語となっている。よって、この「南北問題」は言語問題と密接な関わりがあり、お互いの言語を学ぶところから融和は始まると言っても過言ではない。南インドの各州で多少状況の違いはあるが、特にタミル・ナードゥ州では政治的・歴史的な問題からヒンディー語教育が疎かになっており、北インド人にとっては「もっとも遠い」地域となっている。

「Chennai Express」では、ムンバイーに住む北インド人ラーフルが、ひょんなことからそんなタミル・ナードゥ州へ行くことになったところからストーリーが始まる。タミル人は概してヒンディー語が苦手で、全くできない人も珍しくない。ヒロインのミーナーは何とか片言のヒンディー語を話すが、彼女の従兄弟たちはからっきしである。一方、ラーフルはタミル語が全く分からない。彼はミーナーやスィク教徒警官シャムシェールを通して何とかタミル人たちと意思疎通をするが、時々とんでもない思い違いをしてしまい、より深くトラブルにはまり込んでいく。しかし、ストーリーが進むにつれて、ラーフルも次第にタミル語を学んでいく。ラストでお約束通り二人は結ばれるのだが、それは北インドと南インドの融和を象徴していると言っていいだろう。

ラーフルとミーナーがジープに乗ってラーメーシュワラムを目指すシーンで流れる軽快な歌「Kashmir Main Tu Kanyakumari(僕はカシュミール、君はカンニャークマーリー)」も、北インドと南インドの出会いを象徴している。カシュミールは北インドの最北端、カンニャークマーリーは南インドの最南端の地名で、「インド全土」を意味する「カシュミールからカンニャークマーリーまで」という慣用句がよく使われる。

映画の展開が、近年のヒンディー語映画の中では最も南インド映画的だったという点も、北インドと南インドの出会いという観点から論じることが可能であろう。ただ、ローヒト・シェッティー監督は南インド(カルナータカ州マンガロール)の出身であるし、彼の作品は元々南インド映画的な大味かつ大胆な展開が持ち味だったことから、「Chennai Express」は南インドをテーマにした映画だから映画も南インド映画的になった、とするのは危険だ。また、「Ghajini」の大ヒット以降、ヒンディー語映画界では南インド映画のリメイクが流行しており、南インド映画的味付けは既に珍しい現象ではなくなっていることも付け加えておかなければならない。それでも、複数の従兄弟が同居する複合家族が登場したり、ストーリーとはあまり関係なく突然ダンスシーンやコメディーシーンが入ったり、「やあやあ我こそは…」的な決闘前の冗長な名乗りのシーンがあったりと、南インド映画的なテイストが濃い映画だったことには違いがない。

さらに、インドには1,600以上の言語・方言があることに言及されつつ、結局愛の言葉はひとつだという主張もなされており、言語の違いは愛で越えられるとのロマンティックなメッセージもあった。言葉ではなく、心で話し合うこと、そして愛を証明するために時には勇気を示すこと、などもこの映画の最終的な主張だったと見なされる。

もうひとつ、それらのテーマとは離れて、重要だと感じたのは、女性の自由、女性の独立についての言及である。「Chennai Express」はちょうど2013年8月15日のインド独立記念日に合わせて公開されており、それを見越しての台詞だと思うが、ミーラーが自分の意思に反して結婚させられようとしていることに対し、ラーフルはドゥルゲーシュワラに対して、「女性に自由がなく独立を許していない国に独立記念日を祝う資格はない」と言い切る。ヒンディー語映画界では、両親が子供の結婚に反対することから発生するドラマを扱った恋愛映画は年々減って来てはいるが、だからと言って北インドで女性が自分の好きな人と自由に結婚できるようになって来ている訳ではない。強姦や名誉殺人など、インドの女性を取り巻く問題はむしろ表面化して来ており、国際的にも積極的に報道されるようになった。そんな中、今一度ロマンス映画の原点に戻って、自由意思による結婚を後押しするのは、もしかしたら一定の意義があったかもしれない。

「Chennai Express」はエンディングのスタッフロールも見逃せない。日本でもお馴染みの、タミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーントに捧げる「Lungi Dance」をシャールク・カーンとディーピカー・パードゥコーンが踊る。「Robot」(2010年/邦題:ロボット)をイメージしたのか、ヨー・ヨー・ハニー・スィンによる音楽はメカ的な音作りとなっている。他には、「1 2 3 4 Get On the Dance Floor」ではプリヤーマニがアイテムガール出演してシャールク・カーンと踊っているのが特筆すべきであろう。

「Chennai Express」は、2013年の大ヒット作の一本で、シャールク・カーンの200カロール・クラブ入りを決めた作品だ。しかし、この作品の大ヒットを過大評価すべきではなく、娯楽作品としては中の上止まりであろう。ローヒト・シェッティー監督がいつも通り作ったという感じだ。北インドと南インドの融合という分かりやすいテーマがあったために、一定の意義があり、救われている。