インド映画産業においても、映画というのは企画からキャスティング、ロケ地選定、音楽録音、撮影、編集、検閲、そして公開まで、様々なステップを経て作られる複雑な創作物であり、その過程のどこかで何らかの障害が生じた場合、公開までこぎ着けずにお蔵入りしてしまうことも多い。まだ企画段階ならまだしも、撮影まで済ませた後にお蔵入りしてしまうと、資金回収が出来ずに大損となってしまう。それはプロデューサーやスポンサーにとってもっとも避けたい事態だが、インド映画界には、公開予定リストに名前が挙がるまでプロセスが進んでいながら、何らかの理由で遂に公開されなかった作品が結構ある。

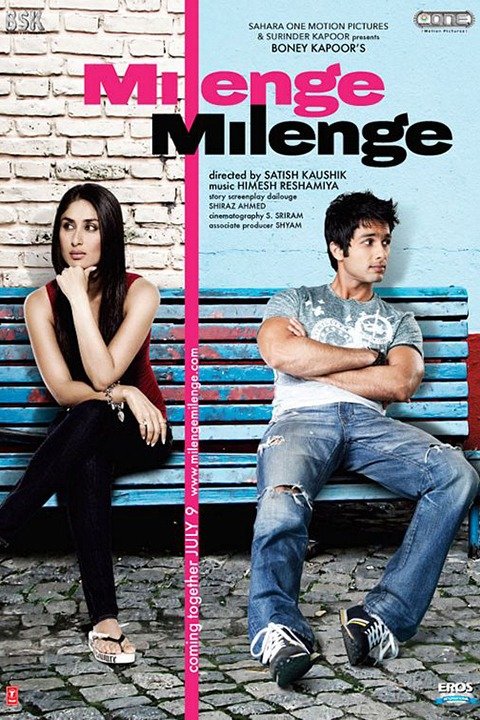

その中でも「Milenge Milenge」はラッキーだった方だ。2004年に撮影され、2005年に公開が予定されていたが、様々な理由で公開が延び延びとなり、撮影開始から6年後の本日(2010年7月9日)、やっと日の目を浴びることになった。当初の公開延期理由は財政的問題やキャスティングの問題だったようだが、2007年以降、主演のシャーヒド・カプールとカリーナー・カプールの破局がこの映画の公開の最大の障害となった。シャーヒドとカリーナーは、ちょうど「Milenge Milenge」の撮影が始まった2004年に付き合い始めた。おそらくその頃は、この二人の共演が大きな話題になると期待されていたのだろう。しかし、二人は2007年に別れてしまう。このときまでにまだ「Milenge Milenge」のアフレコが済んでおらず、それが公開延期の大きな要因となった。だが、プロデューサーのボニー・カプールや監督のサティーシュ・カウシクの辛抱強い説得のおかげで何とかアフレコも済み、やっと公開にこぎ着けたという訳である。ただし、映画のプロモーションにこの二人が協力することはなかった。かつてヒンディー語映画界のお似合いカップルだった二人は、もはや同じ空気を共有するのも嫌なくらい、お互いを避け合っているようだ。

しかし、シャーヒドとカリーナーのカップルは、「Jab We Met」(2007年)というヒンディー語映画最高レベルのロマンス映画を送り出しており、この2人の共演作はそれだけで価値がある。6年前の映画をわざわざ公開するところに、プロデューサーの自信もうかがえる。という訳でこの曰く付きの作品を本日観に行ったのであった。

監督:サティーシュ・カウシク

制作:ボニー・カプール

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

歌詞:サミール

振付:アハマド・カーン

出演:シャーヒド・カプール、カリーナー・カプール、サティーシュ・シャー、キラン・ケール、ディルナーズ・ポール、サルファラーズ・カーン、アールティー・チャーブリヤー、ヒマーニー・シヴプリー、サティーシュ・カウシク

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

デリーの大学に通うプリヤー・マロートラー(カリーナー・カプール)は、タロット占い師のスニーター・ラーオ(キラン・ケール)に、「7日後の午前7時に、外国のビーチで、7色の服を着た運命の人と出会う」と予言される。当面外国に行く予定はなかったが、その後、プリヤーの所属するダンスチームがバンコクで行われる青年会議に参加することになり、俄然プリヤーは予言を信じるようになる。 一方、同じくデリーの大学に通うアミト(シャーヒド・カプール)もバンコクへ行くことになる。女子寮に忍び込んだアミトは、警備員から逃れるために偶然プリヤーの部屋に入る。プリヤーは寝ていたが、アミトは彼女の日記を発見する。プリヤーに一目惚れしたアミトは、日記に書いてあった予言を見て、自分が運命の人になることを画策する。翌朝午前7時、ビーチでアミトは7色の服を着てプリヤーと出会う。プリヤーは最初からアミトのことを運命の人だと考えていたため、アミトにとって彼女を落とすのは簡単なことであった。プリヤーは、タバコを吸わない人、酒を飲まない人、嘘を付かない人を理想の夫と考えていた。タバコを吸い、酒を飲み、嘘を付きまくりのアミトは、彼女の前で全く正反対の性格を演じて彼女の心を掴む。 ところが、プリヤーはアミトが自分の日記を読んでいたことを知ってしまう。アミトはこっぴどくプリヤーに振られてしまう。デリーに戻ったアミトは、再びプリヤーと偶然出会うが、まだプリヤーの怒りは収まっていなかった。プリヤーはアミトに、「もし私たちが運命のカップルならば」と言って、運命をテストしようとする。彼女はまず、アミトに対し、50ルピー札に電話番号を書くように言う。そしてその紙幣を使って本屋で1冊の本を購入する。「もしあの50ルピー札が私のところへ戻って来たら、運命を受け容れる。あと、私はこの本に電話番号を書いて古本屋に売る。もしあなたがその本を手に入れたら、それでも運命を受け容れる。」そんな無理難題を突き付け、プリヤーはデリーを去ってムンバイーへ行ってしまう。 3年の月日が過ぎ去った。米国に留学していたアミトは久し振りにデリーに戻って来る。父親(サティーシュ・シャー)はアミトを、友人の娘(アールティー・チャーブリヤー)と結婚させようとした。アミトはずっとプリヤーのことを想い続けていたが、それを拒否できず、つい受け容れてしまう。一方、ムンバイーに住んでいたプリヤーには、アーシーシュ(サルファラーズ・カーン)という男が何度もプロポーズしていた。7回目のプロポーズで遂にプリヤーはそれを受け容れることを決める。 だが、アミトもプリヤーもお互いのことを忘れていなかった。二人とも、結婚式直前にお互いを探し出そうと行動に出る。アミトはデリー中の古本屋を回って本を探すが彼女の電話番号が書かれた本は見つからない。だが、プリヤーがムンバイーの銀行に口座を持っていることを突き止め、ムンバイーへ彼女を探しに向かう。一方、プリヤーはアミトがデリーの住宅街ヴァサント・クンジに住んでいると語っていたことを思い出し、デリーにやって来る。 アミトはとうとうプリヤーがムンバイーで下宿していた家を探し出すが、その家の女主人(ヒマーニー・シヴプリー)は、もうプリヤーの結婚式は終わっただろうと教える。アミトはがっかりしてデリーに戻って来る。プリヤーの結婚式は、アーシーシュの仕事の関係で延期されていたのだが、やはり彼女もアミトを探し出すことができなかった。だが、婚姻届を出しに行った先で、アミトの電話番号が書かれた50ルピー札を自分が持っていたことに気付き、電話を掛ける。だが、電話に出た使用人は、今日がアミトの結婚式だということを教える。プリヤーは結婚式会場に駆けつけるが、既に式は終わった後のように見えた。がっかりしたプリヤーは手に持っていた50ルピー札を落とし、その場を後にする。 だが、アミトの結婚式は終わっていなかった。実はアミトがムンバイーに行っている間、家に古本屋の主人(サティーシュ・カウシク)が訪れており、プリヤーの電話番号が書かれた本を持って来ていた。だが、アミトのフィアンセはそれを隠していた。それでも結婚の儀式の直前に彼女はそのことをアミトに打ち明ける。また、会場に例の50ルピー札が落ちていたことを知り、プリヤーが来ていたことを知る。 アミトはプリヤーと再会し、お互いを運命のカップルだと再認識しながら抱き合う。こうして2人はめでたく結婚した。

6年前に撮影された映画なので、古風な印象を受けることは否めない。「運命」を題材にしたシンプルなボーイ・ミーツ・ガール的ロマンスで、娯楽映画の典型的なフォーマットに則って作られている。だが、それは決してマイナスに感じなかった。コンパクトにまとまった作品だったし、この6年間のインド社会やヒンディー語映画界の変化を見るにはちょうどいいタイムカプセル的作品であった。当時のシャーヒドとカリーナーのスクリーン上のケミストリーも相変わらず素晴らしい。ボニー・カプールが公開にこだわった理由がよく分かった。

「運命」は、おそらくインドの神話を理解する上でもっとも重要な要素である。人にはそれぞれ、自分自身の前世での所業や親の所業などによって、生まれたときから運命付けられた人生があり、それをポジティブに受け容れて生きることが幸福を享受する条件だという考え方がインドの古典では説かれている。「Milenge Milenge」でも、タロット占いという西洋的な介在者があったものの、基本的には古代からインド人が考えて来た運命観が継承されており、興味深かった。それだけでなく、運命に従うのではなく、「運命を試す」という半ば反逆的な行為が映画を面白くしていた。劇中でプリヤーは、運命の人と思っていたアミトに対し、「もし運命が私たちを引き合わせたなら、もう一度引き合わせられるはず」と言い、無理な試練を課す。最終的には実際に運命によって二人は再会するのだが、その前に二人は自ら行動を起こし、運命を信じ、努力をする。アミトはプリヤーを探しにムンバイーへ行き、プリヤーはアミトを探しにデリーへ行く。厳密に言うならば、運命が二人を引き合わせたのではなく、運命を信じることが二人を引き合わせた。これが「Milenge Milenge」の中核的メッセージだと言える。

もうひとつ興味を引かれたのは、時にはルールを破ることも正当化される、というメッセージが映画から感じられたことである。アミトは、プリヤーが残したクレジットカードのレシートを手掛かりに、ムンバイーの銀行まで行って、彼女の住所を探り出そうとする。だが、応対した女性銀行員は、顧客の個人情報を他人に渡すことは規則上できないと言って相手にしない。だが、アミトは今までの事情を説明する。すると銀行員は途端にホロリとしてしまい、彼にプリヤーの住所を教える。もちろん規則を守ることは重要だ。だが、常に頑なに規則を守り続けることが果たして正しいことなのだろうか?インド映画では、人間性の問題になった際に敢えて規則を破る選択肢もあり得ることを主張することが多いような気がする。インド映画だけではない、インドの司法は意外に厳格で融通が利かないものの、インドの社会は法律や規則に臨機応変で対応していくことを支持していると言える。

アミトとプリヤーの「運命の出会い」を強調するあまり、それぞれのフィアンセとの関係や、アミトと父親の関係などがうまく描き切れていないところもあった。特にプリヤーのフィアンセであるアーシーシュとは一悶着があってもおかしくなかったのだが、そういう煩雑な部分をすっ飛ばして無理矢理ハッピーエンドにまとめてしまっていた。だが、全体的には佳作と言える出来のロマンス映画だったと言える。

2004年のカリーナー・カプールと言えば人気絶頂期だ。しかもその年は「Chameli」(2004年)に出演しており、彼女のキャリアの転換点でもあった。元々いかにも現代的なキャピキャピギャル役を得意としたカリーナーは、人気絶頂を迎えると同時に急速に演技派を志向するするようになり、人気にも陰りが出て来た。彼女が再び脚光を浴びるのは「Jab We Met」の2007年だ。だが、今度は「サイズゼロ」と称されるスリムボディーを売りにするようになり、また迷走の時代へと入った。それはさておき、やはり2004年のカリーナーには、若さと共にオーラがあった。「Milenge Milenge」は、彼女が一番輝いていた頃を思い出させてくれる力があり、当時彼女を「大女優」と呼んで応援していた僕には感慨深いものがある。

一方のシャーヒド・カプールがブレイクしたのは「Vivah」(2006年)であり、「Milenge Milenge」撮影中はまだ期待の新人ぐらいの扱いだった。演技や踊りは初々しいが、後に開花するだけの潜在性を感じさせるものもあり、既にスターの地位を確立していたカリーナーと並んでも遜色なかった。実際のカップルであるため、スクリーン上の相性もバッチリである。

サティーシュ・シャー、キラン・ケール、ヒマーニー・シヴプリー、ディルナーズ・ポールなど、お馴染みの脇役俳優が出ていたが、中でも珍しかったのはアールティー・チャーブリヤーである。彼女のフィルモグラフィーを改めて見てみると、コンスタントに映画出演はしているが、有名な作品はほとんどない。端的に言ってしまえばヒンディー語映画界で成功を掴めなかった女優であるが、「Milenge Milenge」撮影時はまだ将来性が期待されていたようで、脇役ながら印象的な役を与えられている。他に監督のサティーシュ・カウシクがカメオ出演している。

音楽監督も珍しい。なんとヒメーシュ・レーシャミヤーである。ヒメーシュが大ブレイクしたのは「Aashiq Banaya Aapne」(2005年)辺り。つまり、ヒメーシュがまだ一介の音楽監督だった時代に「Milenge Milenge」は作られている。最近ではほとんど自分の主演作にしか楽曲を提供しなくなっており、久し振りにヒメーシュ節の歌や彼の歌声を聞いた。

他に面白かったのは、携帯電話について言及があったことである。サティーシュ・カウシクが演じる古本屋が、「携帯電話を持ったら事あるごとに女房から電話が来てたまったもんじゃない」と語っていたが、これは携帯電話が爆発的に普及しつつあった頃の貴重な記録だと言える。現代の映画において、携帯電話は当たり前のアイテムとなっており、こんな台詞はもう聞くことはできない。

「Milenge Milenge」は、2004年に撮影された映画であることを念頭に置けば、十分楽しめるロマンス映画である。名作「Jab We Met」で高い評価を受けたシャーヒドとカリーナーの共演がもう一度楽しめるのも嬉しい。そしてこの6年の間にヒンディー語映画がいかに急速な変化を遂げたのか、再発見できるのも楽しい。昔からの娯楽映画ファンなら、観て損はない作品である。