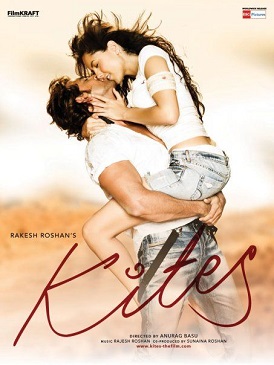

10日間に渡る山間部のツーリングから帰って来て、デリーの暑さにまいっていたため、冷房の効いた場所へ逃げようと映画「Kites」を観に行った。2010年5月21日公開の新作ヒンディー語映画であり、今年の期待作の一本である。監督は「Murder」(2004年)、「Gangster」(2006年)、「Life… In A Metro」(2007年)で有名なアヌラーグ・バス。しかし、ラーケーシュ・ローシャン、ラージェーシュ・ローシャン、リティク・ローシャンのローシャン一族がそれぞれプロデューサー、音楽監督、主演を務めており、事実上「Koi… Mil Gaya」(2003年)や「Krrish」(2006年)に連なるローシャン映画である。最初から国際市場を狙った作品で、ヒンディー語版「Kites」の他、英語版「Kites: The Remix」の公開も予定されている。

監督:アヌラーグ・バス

制作:ラーケーシュ・ローシャン

音楽:ラージェーシュ・ローシャン

歌詞:ナスィール・ファラーズ、アースィフ・アリー・ベーグ

出演:リティク・ローシャン、バーバラ・モリ、カビール・ベーディー、カンガナー・ラナウト、ニック・ブラウンなど

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

ラスベガスで一獲千金を夢見てあらゆる仕事に手を染めていたインド人J(リティク・ローシャン)はある日、大手カジノ「プラザ」のオーナー、ボブ(カビール・ベーディー)の娘、ジーナー(カンガナー・ラナウト)と出会う。ジーナーは、Jのダンス教室の生徒であった。最初はジーナーのことを気違い女と考えていたが、彼女が億万長者の娘であることを知ると、これぞ一獲千金のチャンスと、ジーナーに近付く。二人はダンスコンペティションにペアで出演して優勝し、ボブにも仲を認めてもらう。Jの人生は一気に加速した。

ジーナーにはトニー(ニック・ブラウン)という兄がいた。Jはトニーの婚約式に招待される。そこで目にしたトニーの婚約者ナターシャ(バーバラ・モリ)とは以前面識があった。Jはグリーンカード目当ての移民のために偽装結婚のバイトもしていたが、ナターシャはそのときJと結婚した一人で、メキシコからの不法移民であった。

結婚式前夜、Jはナターシャを呼び出す。結婚する前に離婚しなければ、というのが口実であった。だが、お互い何となく惹かれ合っていた二人は、そのままナターシャの家で抱き合ってしまう。そこへトニーが乱入して来る。Jは思わずトニーに銃を突き付け、ナターシャはトニーを殴って気絶させてしまう。Jとナターシャは逃げ出す。

ボブとトニーは警察を動員し、Jとナターシャを捜索し出す。二人は何度も警察に捕まりそうになりながら、Jの親友ロビンの助けも借りて、トニーから大金をせしめてメキシコへ逃げ出す。そこで二人は結婚式を挙げる。ところがトニーはメキシコまで追って来ており、ロビンが殺されてしまう。Jも銃弾を受けるがナターシャは何とか逃げ、彼を列車の中に隠す。

Jはメキシコ人に発見され、治療を受ける。Jはメキシコの荒野を歩きながらナターシャを探す。やがてナターシャと別れた駅に辿り着き、そこで落とした携帯電話を見つける。携帯電話にはナターシャからのメッセージが入っていた――私はもう行く。私のことは忘れて。なぜだか分からないJは、トニーから逃げながらラスベガスまで戻り、トニーの運転手ジャマールと連絡を取る。ジャマールは、ナターシャは崖から落ちて死んだことを伝える。Jはナターシャが死んだ場所まで行き、崖から飛び降りる。

アヌラーグ・バス監督らしい、狂おし系のロマンス映画であった。本当はこういう映画はイムラーン・ハーシュミーがもっとも得意とするのだが、リティク・ローシャンも十分に狂おしさを出せていた。

あらすじは時系列に沿って書いたが、映画では「現在」と「過去」のシーンが交互に入り、徐々に主人公のJやヒロインのナターシャの身に起こった「過去」が明らかにされて行く。だが、いきなり全てが明かされず、三段仕掛けとなっていた。まずはナターシャの家でJがトニーに発砲されるところまでが明かされ、それが「現在」における、瀕死状態で発見されるシーンにつながっていると思わされる。だが、次に「過去」のシーンに移行すると、実際にはそのときJはトニーの銃を避けており、逆にトニーがナターシャに殴打されて気絶してしまっていたことが明かされる。そしてその後の逃亡劇がさらに描写され、メキシコにおけるJとナターシャの結婚と、メキシコまで追って来たトニーから逃げるシーンが描写される。そして最後まで明かされなかったのは、ナターシャの行方である。「私はもう行く。私のことは忘れて」というメッセージだけが残され、彼女がどこへ行ったか分からなかったJは、彼女を追い求めてラスベガスまで戻って来る。そこで知らされたのはナターシャの死であった。Jはナターシャが死んだ断崖絶壁まで行って、自らも身を投げる。インド映画には珍しい悲恋映画であった。

映画は、グローバルな観客を念頭に置いたグローバルな作りになっており、もはやインド映画の枠組みを完全に逸脱している。主な登場人物はインド人だが、ヒロインはメキシコ人、舞台は米国とメキシコ(実際のロケは米国のみ)で、インドらしさは極度に排除されている。グローバル映画として脱皮しようとする昨今のインド映画の最たる例であり、「My Name Is Khan」(2010年/邦題:マイ・ネーム・イズ・ハーン)と並んで、今年のインド映画の傾向を論じる際に避けられない作品となるだろう。だが、何度も主張するように、グローバル化を目指せば目指すほど、インド映画はハリウッド映画と真っ向から戦わなければならなくなる。やや落ち目だとは言え、世界中に市場を持ち、潤沢な資金源と高度な技術力に裏打ちされたハリウッドとタイマンを張るのは容易なことではない。その際、インド映画らしさを捨ててハリウッドと戦うのは賢明な選択ではないだろう。インド映画らしさを維持しながらグローバルな観客にアピールして行く方向性を模索し、ハリウッド映画と棲み分けをしながら共存することが、インド映画の将来にとってより有益だと感じる。ハリウッドっぽい映画は既にハリウッドが作っているのだから、インド映画がそれに追従する必要はないのである。

もし万一「Kites」がグローバルな観客に受けたとしても、それはインド国内でのヒットを必ずしも意味しない。「Kites」はハリウッド的映画作りを目指すあまり、インド国内のインド人の趣向を無視しており、彼らにとって単調で退屈な映画になってしまっている。全体的に低調で乾燥しすぎなのである。もう少しハイテンポで笑いを織り交ぜた展開にしないと、インド人を楽しませることはできないだろう。Jとナターシャの結婚式がメキシコ式で行われていたが、これもインド人観客からしたら滑稽にしか映らないだろう。インド文化をここまで排除するのは、インド市場を考えた場合、得策とは言えない。グローバル化を目指すヒンディー語映画界のドーナツ化現象が最近進行しているように思えてならない。

これでストーリーの本筋がしっかりしていればまだ弱点を補えたのだが、それほど作り込まれたストーリーでもなかった。もっとも弱いのは、バーバラ・モリ演じるナターシャのキャラクターである。なぜトニーほどの億万長者御曹司が違法移民のナターシャに惚れたのか、主人公Jまでもがナターシャに熱を上げるのか、ほとんど説明されていない。絶世の美女という訳でもないし、何か彼女にしかないものがある訳でもない。むしろJとナターシャは言葉が通じず、コミュニケーションギャップに悩まされている。「恋愛に言葉は必要ない」という格言を信じたとしても、このストーリーには説得力がないし、目新しさもない。

ちなみにバーバラ・モリには日本人の血が入っている。父方の祖父が日本人である。他にはウルグアイ人やメキシコ人の血が入っており、混血となっている。「モリ」という名字も日本人の名字「森」から来ているのではないかと思われる。ただ、国籍はウルグアイのようである。

悪役トニーを演じたニック・ブラウンのキャラクターも深みがなかったし、カビール・ベーディー演じるボブも出番が少なくて活かされていなかった。カンガナー・ラナウト演じるジーニーもほとんど序盤のみの出演で、最後で思い出したように突然現れてJに重傷を負わせる。キャスティングがうまく噛み合っていなかった映画であった。

それでも主演のリティク・ローシャンは自身の長所を全て注ぎ込む演技で、国際的アピール力を発揮していた。特に「Fire」ではリティク・ローシャンの超絶ダンスを見ることができる。右手の親指が2本あることが世界市場でどう受け止められるか不明であるが、この映画をきっかけに何か国際的プロジェクトに呼ばれることもあるかもしれない。

ちなみに、題名「Kites」には、天空に舞う2つの凧は、いつか一方の凧の糸を切り落としてしまう、つまり、Jとナターシャの危険な恋愛が象徴されていた。

「Kites」の大きな弱点のひとつは音楽である。ラージェーシュ・ローシャンは既に時代遅れの音楽監督であり、彼の作る音楽は「Kites」の雰囲気に全くフィットしていなかった。唯一の聴き所は、リティク・ローシャン自身が歌う「Kites In The Sky」である。彼が歌声を披露したのはこれが初めてのはずだ。もっとも、英語版「Kites: The Remix」では「Fire」以外のミュージカルシーンはカットされているようだ。

言語は英語ミックスのヒンディー語。メキシコ人のナターシャは英語が得意ではないという設定で、スペイン語を話すが、大部分のスペイン語台詞には英語字幕が付く。

「Kites」は、「My Name Is Khan」と同様に、国際市場、グローバルな観客をターゲットに作られた野心的インド映画である。しかし、インド映画らしさがなく、インド国内の観客が置き去りにされていると同時に、ストーリーの陳腐さから、国際的にも受け容れられることはあまりないように感じる。インド映画らしさを求める昔からのインド映画ファンには退屈に感じるだろうし、一般の映画愛好家にもアピールできるものは少ない。決してつまらない映画ではないし、いかにも映画らしい工夫がしてあったりするのだが、「帯に短したすきに長し」な作品だと評せざるをえない。