2023年3月8日、国際女性デー付けでNikkei Asiaが出した記事「Bollywood’s gender revolution: Women are rewriting the rules(ボリウッドのジェンダー革命:女性たちがルールを書き換えつつある)」がとてもいい記事だったので、この中で述べられていることについて私見を交えて論じてみたい。

この記事の全体の主旨を一言でまとめるならば、ヒンディー語映画界において女性のプレゼンスが増しているということだ。それを論じるために、「Padmaavat」(2018年/邦題:パドマーワト)の主演女優ディーピカー・パードゥコーン、「Lipstick Under My Burkha」(2016年)のアランクリター・シュリーヴァースタヴァ監督、「The Lunchbox」(2013年/邦題:めぐり逢わせのお弁当)のプロデューサー、グニート・モーンガーなど、ヒンディー語映画界で活躍する数々の女性たちが紹介され、主要人物にはインタビューも行われている。散発的に「Dum Laga Ke Haisha」(2015年)の監督シャラト・カターリヤーや主演アーユシュマーン・クラーナーなど、女性を主体にした映画を支える男性陣のインタビューも差し挟まれ、論が補強されており、ヒンディー語映画界内部で起こっている時代の変化が浮き彫りにされている。

ヒンディー語映画界に限らず、インドの各映画産業は一般的に男尊女卑の社会である。まず、職場に女性が存在するという状態がごく最近の新しい傾向だ。極端なことをいえば、女優やバックダンサー以外、キャストもスタッフも全員が男性という状態が普通だった。女優のコスチュームやメイクも全て男性のスタッフが担当していた。

男優と女優のギャラの違いもよく取り沙汰される話題である。予算の半分を主演のスター男優が持っていき、残り半分がヒロインを含めたキャストやクルーの人件費と映画の製作費に回されるというのが一般的であるため、男優と女優の間に、たとえ同じ「主演」であっても、圧倒的な格差が生まれるのは当然のことだ。

また、インドでは男優の寿命は果てしなく長く、50歳、60歳になっても若い女優を相手役にしてロマンス映画にのうのうと顔を出すことができるが、女優の寿命は短く、長く見積もっても35歳くらいまでがヒロインとしての限度で、それまでに結婚でもすればひとまずキャリアは終了する。

少なくとも1990年代まではそんな時代が続いていたが、21世紀に入り、マルチプレックスの普及に伴って新感覚の映画がこぞって作られるようになったのと軌を一にして、舞台裏でもスタッフの男女比に変化があり、現在ではプロデューサー、監督、音楽監督など、様々な肩書きと共に女性の名前を目にする機会が増えた。コロナ禍におけるOTTプラットフォームの普及は、さらに女性監督や女優に活躍の場を提供することになった。

Nikkei Asiaの記事の中では、そんなことが様々な視点から改めて述べられていた。

ひとつ目新しかったのは、「3カーン」の台頭が結果的に女優を排除することになったという主張だ。

「3カーン」とは言わずもがな、シャールク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーンのことだ。彼らがヒンディー語映画界のトップスターに上り詰めたのは1990年代だ。奇しくも同じ1965年生まれの3人は、それぞれに異なるファン層を抱え、バランスよく切磋琢磨してきた。その「天下三分の計」のおかげで彼らの人気は支配的かつ永続的で、少なくとも2010年代までは文句なしのトップスターで居続けた。2020年代の彼らの評価はまだこれからだ。彼らももうすぐ還暦を迎えるので、もしかしたらここから人気が下火になることもあるのかもしれない。だが、シャールク・カーン主演の「Pathaan」(2023年)がコロナ明けのヒンディー語映画界の不振を吹き飛ばし、映画史を塗り替えるほどの大ヒットになっているのを見ると、彼らの覇権がまだまだ続く可能性も否定できない。

コロンビア大学のデーバシュリー・ムカルジー教授は、「3カーン」の圧倒的な人気が、ヒンディー語映画界において女優のプレゼンス増の障害になったと主張する。もちろん、「3カーン」の三人が意識的に女優を隅に追いやったわけではない。彼らのカリスマ性、彼らを中心に作られる映画、プロデューサーや監督の方針などが合わさって、結果としてそうなっただけだ。

この分析には首を傾げたくなるところもある。確かに「3カーン」の時代が予想以上に長続きしているが、「3カーン」登場より前にもスーパースターはいたし、「3カーン」の後にも新たなスーパースターが生まれた。そして、ヒンディー語映画界において男優に比べて女優の地位は長らく低いままだった。「3カーン」のみに男尊女卑の責任を押しつけるのは間違っていると感じる。

女性映画監督や女優を含む女性の活躍が目立ち始めたのは、「3カーン」が引き続き君臨していた2010年代だ。女優で見れば、まずは「Kahaani」(2012年/邦題:女神は二度微笑む)のヴィディヤー・バーランが「稼げる女優」として台頭し、その後に「Queen」(2014年/邦題:クイーン 旅立つわたしのハネムーン)のカンガナー・ラナウトが続いた。映画監督で見れば、「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)のファラー・カーン監督や、「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年/邦題:人生は二度とない)のゾーヤー・アクタル監督など、娯楽映画を撮れる女性映画監督が登場したことで、「稼げる女性映画監督」というカテゴリーが生まれた。また、「Gangs of Wasseypur Part 1」(2012年)で音楽監督を務めたスネーハー・カンワルカルの登場は、映画監督や女優以外の分野への女性の進出を強く印象づけた。

なぜ2010年代に突然のこの萌芽があったのか、正確な原因は不明だ。だが、2000年代から始まったマルチプレックス映画の勃興がその下地を作ったのは確実であるし、2012年のデリー集団強姦事件をきっかけに女性のエンパワーメントが国家的な課題として浮上したことも、映画のテーマ選びの際に女性が主役や主題に選ばれる機会の増大をもたらしたと予想される。また、その裏には世代の変化もあるだろう。どの国にも世代の格差はあるが、インドのように急速に発展している国では、ひとつ世代が異なると考え方もかなり変わるということがあり得る。現在のインドの若い女性たちは、数十年前の女性たちとは全く異なる地平を見ている可能性がある。かつてはほぼ男性オンリーだった映画業界で女性が働くということに対する物理的なハードルは既に下がっているし、心理的ハードルもかなりなくなっていると思われる。

Nikkei Asiaの記事でもっとも興味を引かれたのは、同メディアが独自に集計したデータ群だ。今まであまり見たことのない項目がグラフ化されており、参考になる。ひとつひとつ見ていこう。

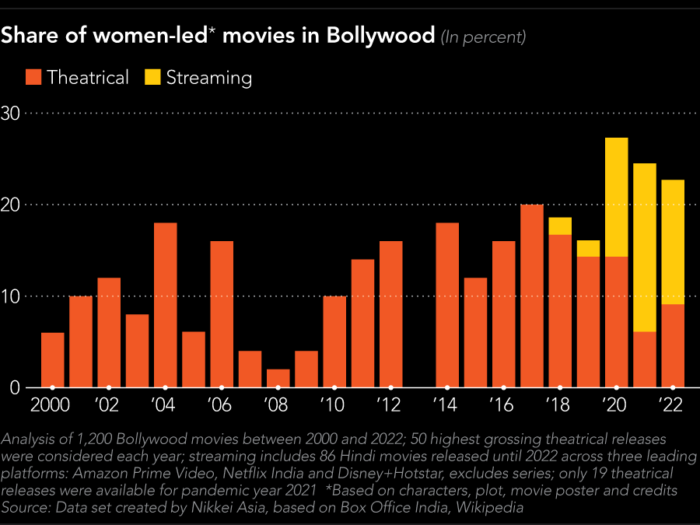

2000年から2022年まで、各年に公開された映画の中から興行成績上位50本、合計1,200本のヒンディー語映画を抽出し、キャラクター、プロット、ポスター、クレジットなどの観点から「女性主体映画(Women-led movies)とみなすことのできる映画の数を年ごとに集計したグラフである。

年によって上下はあるが、2000年代に比べて2010年代には明らかに女性主体映画が増えていることが分かる。興行成績上位の作品をピックアップしているので、2010年代に女性主体映画がより稼げるようになったと分析することも可能である。

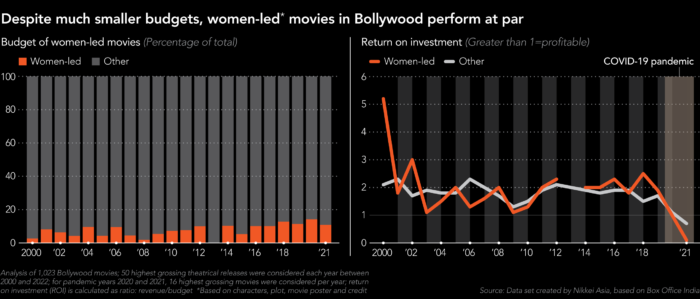

次のグラフは、女性主体映画が少額の予算で作られる傾向にあるのにもかかわらず、投資回収率という観点では、それ以外の映画(≓男性主体映画)と同等かそれ以上の成績を収めていることを示すグラフである。

これはむしろ、男性スター主体の映画は、男性スターのギャラが高すぎて投機的なビジネスモデルになっていることを示すと受け止めるべきかもしれない。確かに女優はギャラが安いので、女優を主演などに起用した映画は予算を低く抑えることができ、それでいて監督や脚本の質が高ければ、大きなリターンを望むことができるだろう。

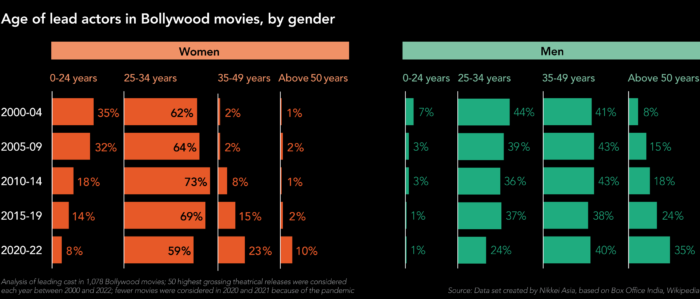

このデータがもっとも興味深いものだった。2000年代以降、ヒンディー語映画界ではスターの世代交代がスムーズに進んでいないと感じていたが、それをグラフで明確に示してくれている。2000-04年に50歳以上の男優が主演を務めた映画の割合は8%だったが、2020-22年には35%に達している。一方で、25-34歳の若い男優が主演を務めた映画の割合は、2000-04年には44%だったのが2020-22年には24%に落ち込んでいる。

面白いことに、女優にも同様の傾向が見られる。なんと2000-04年に50歳以上の女優が主演を務めた映画はわずか1%だったのだが、2020-22年には10%に上昇している。35-49歳の女優が主演を務めた映画についても、2000-04年にわずか2%だったのが2020-22年には23%に急増している。逆に、0-24歳の女優が主演を務めた映画は、2000-04年には35%もあったのだが、2000-22年には8%にまで落ち込んでいる。

このグラフから読み取れるのは、ヒンディー語映画界においては、男優であれ女優であれ、知名度を獲得した俳優の寿命が延びているということであり、その分、若い俳優に与えられる機会が少なくなっているということである。もちろん、男優にその傾向が顕著に見られるが、女優でも進んでいる方向は同じだ。

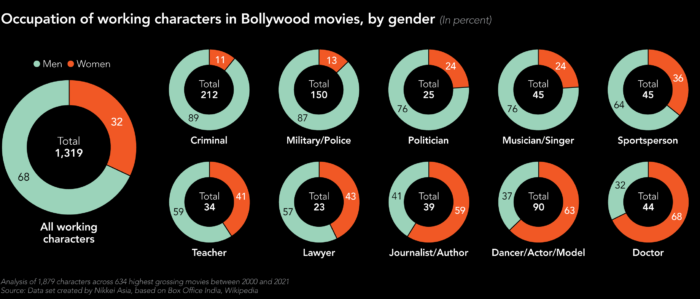

これは着眼点が面白いグラフである。ヒンディー語映画に登場するキャラクターがどんな職業という設定なのかを男女別で集計したものだ。犯罪者、軍人、警察、政治家などは男性が多く、医者、ダンサー、ジャーナリストなどは女性が多い。明らかなジェンダーバイアスが観察される。

ただ、あくまで映画内のキャラクターの話であり、実社会との乖離も少々見られるのではないかと感じる。例えばスポーツパーソンであるが、女性が36%も占めている。インドにも女性アスリートはいるが、実際にニュースで報道されるのは男性ばかりだ。映画では、マイノリティーである女性アスリートの方がドラマとして演出しやすいため、題材になりやすい。そういう理由もあって、映画に女性アスリートが登場する割合が比較的高いのだと思われる。教師についても、実社会では女性の方が多い印象だが、このデータでは男性が59%を占めている。初等教育レベルでは女性教師が多いが、高等教育レベルになると男性教師が多いということを考えると、この一見奇妙な数字にも納得できる。映画に登場する学校は大学が多く、小学校は少ない。それがこの結果に反映されているのだと容易に推測できる。

様々な形で女性のエンパワーメントが進行した2010年代のヒンディー語映画界だったが、2020年代もそれがそのまま続くかどうかは不透明である。揺り戻しも十分に考えられる。もし揺り戻しがあるとしたら、そのひとつの大きな原動力となると思われるのが、南インド映画の影響だ。「Baahubali 2: The Conclusion」(2017年/邦題:バーフバリ 王の凱旋)の大ヒット以来、南インド映画界からは、「Pushpa: The Rise」(2021年/邦題:プシュパ 覚醒)、「RRR」(2022年/邦題:RRR)、「K.G.F: Chapter 2」(2022年)など、多くの映画がヒンディー語映画市場を席巻している。これらの映画の大半は男性主体、男尊女卑的な価値観に基づいて作られている。ヒンディー語映画界では既に大方捨て去ったものだ。やはりこういう映画の方が儲かるのだということになってしまうと、ヒンディー語映画界で南インド映画に引きずられる形で価値観の逆行が起こってしまう可能性がある。

Nikkei Asiaで述べられていることはどれも正しいが、それが今後も続くと保証されているわけではない。引き続き注視して行かなければならないだろう。