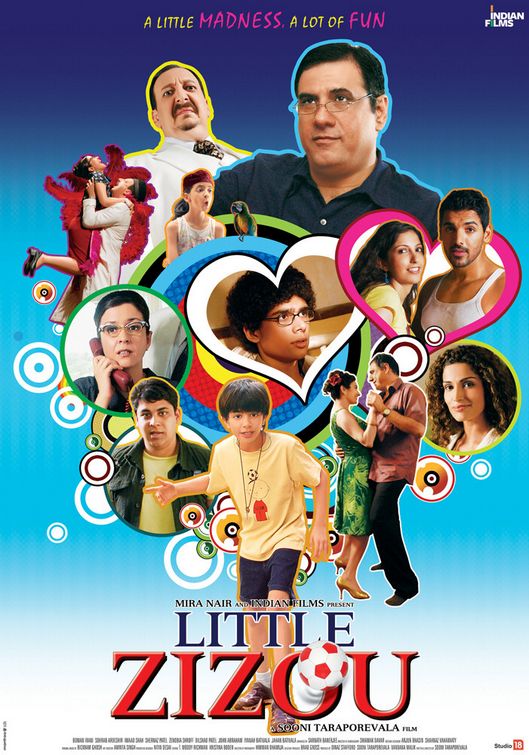

現在デリーではデリー国際芸術祭が開催中で、様々な芸術の公演や展示が行われている。今日はインディアン・パノラマ映画祭の開会日で、オープニング作品として、今年のインド国際映画祭でプレミア上映が行われた「Little Zizou」というインド製英語映画が公開された。監督のスーニー・ターラープルワーラーは、脚本家として、世界的に有名なインド人女流映画監督ミーラー・ナーイルと共に数々の名作を送り出してきた女性であり、本作が映画監督デビュー作になる。自身がパールスィー(拝火教徒、ゾロアスター教徒)であることから、ムンバイーのパールスィー・コミュニティーをテーマに選んだ。ボーマン・イーラーニーやジョン・アブラハムと言った、ヒンディー語映画でもお馴染みの俳優たちも出演しており、しかもスタッフやキャストが出席すると通知されていたことから、行く価値高しと判断し、会場のスィーリー・フォート・オーディトリアムへ出向いた。混雑を予想していたのだが、思いの外観客は少なく、主催者や出席した映画関係者が可哀想なほどであった。また、予想はしていたのだが、有名な俳優は出席していなかった。敢えて特筆すべきなのは、ナスィールッディーン・シャーの息子で「Dil Dosti Etc」(2007年)に出演していたイマード・シャーや、グラフィックノベリストとして知られるソームナート・バナルジーが来ていたことくらいか。ちなみにソームナート・バナルジーは、映画中に使われるイラストを担当していた。また、題名の「Zizou(ジズー)」とは、フランスの有名なサッカー選手、ジネディーヌ・ジダンの愛称である。

監督:スーニー・ターラープルワーラー

制作:ディーナーズ・スタフォード、スーニー・ターラープルワーラー、ヴァンダナー・マリク

音楽:ビクラム・ゴーシュ

振付:シヤーマク・ダーヴァル

衣装:アルジュン・バシーン、シャーナーズ・ヴァーハンワティー

出演:ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、イマード・シャー、シェールナーズ・パテール、ゼノービヤー・シュロフ、マハーバヌー・モーディー・コートワール、クナール・ヴィジャイカル、ティノー・フランコルシ、クルシュ・デーボー、カマル・スィッドゥー、ディルシャード・パテール、ジャハーン・バッティーワーラー、イヤーナー・バッティーワーラー、ジョン・アブラハム(特別出演)

備考:スィーリー・フォート・オーディトリアムで鑑賞。

ムンバイーのパールスィー居住区に住むクセルクセス・コダイジー(ジャハーン・バッティーワーラー)は、死んだ母親との再会を夢見る11歳のパールスィーの少年であった。クセルクセスは勉強嫌いだがサッカーが大好きで、ジダンに憧れていた。クセルクセスの兄のアルタークセルクセス(イマード・シャー)は、漫画を描くのが趣味で、新聞を発行するボーマン・プレスワーラー(ボーマン・イーラーニー)の娘ゼノービヤー(ディルシャード・パテール)に密かに恋していたが、彼女にはアルジュン(ジョン・アブラハム)というマッチョな恋人がいた。また、母性愛に飢えていたクセルクセスは、ボーマンの妻ロクサンヌ(ゼノービヤー・シュロフ)を実の母親のように慕っていたが、ゼノービヤーの妹のリアナ(イヤーナー・バッティーワーラー)はそれを面白く思わず、常にクセルクセスに冷たく当たっていた。 クセルクセスとアルタークセルクセスの父親のサイラス2世コダイジー(ソーラーブ・アルデーシル)は、パールスィー原理主義者で、秘書のミス・パテール(シェールナーズ・パテール)と共に、パールスィーの若者たちを集めてパールスィー解放組織(PLO)を結成していた。一方、ボーマンは原理主義を毛嫌いしており、新聞の中でサイラスの批判を繰り返していたため、二人は犬猿の仲であった。また、アルタークセルクセスの友人のクナール(クナール・ヴィジャイカル)とティトー・フェリーニ(ティノー・フランコルシ)は、ボーイングの部品をかき集めてフライトシミュレーターを自作していたが、なかなかうまく行っていなかった。 PLOの活動をボーマンに馬鹿にされたサイラスは遂に怒り心頭に発し、政治家に頼んで彼の新聞の流通をストップさせる。ボーマンの印刷所は閉鎖を余儀なくされ、彼は莫大な借金を抱え込んでしまう。妻のロクサンヌは、パールスィーが初めてインドに上陸した場所として知られるウドワーラーでホテルを経営する実の母(マハーバーヌー・モーディー・コートワール)のところへ金銭的援助を求めに行くが、痴呆症が進んでおり、全く話にならなかった。だが、このとき同行したクセルクセスとリアナは、初めて胸を開いて話をする機会が得られる。 一方、ボーマンは休刊のお知らせを発行するが、心労がもとで心臓発作を起こし、入院してしまう。パールスィー・コミュニティーの間でボーマンに対する同情が集まり、サイラスは糾弾されるようになる。アルタークセルクセスも父親に愛想を尽かし、家を出て行く。その際クセルクセスは、母親が父親に高所から落とされて死んだことを知ってしまい、ショックを受ける。クセルクセスも兄と共に家を出て行く。サイラスと秘書のミス・パテールは居心地が悪くなり、国外逃亡する。ボーマンの容体は回復し、新聞も再開できるようになる。 また、傷心のアルタークセルクセスとクセルクセスのところへ、突然カナダからアルカー・メヘター(カマル・スィッドゥー)という女性が訪ねて来る。彼女は航空機エンジニアで、ボーイングのこともよく知っていた。早速彼女はフライトシミュレーターの制作を手伝い出す。また、アルカーは母親によく似ており、クセルクセスは彼女を母親だと思い始める。フライトシミュレーターも完成し、パールスィーの人々の前で完成披露会が行われる。また、アルタークセルクセスは今回の事件を漫画にして出版し、成功のきっかけを掴むのであった。

映画祭で公開される作品なので、ある程度の質を期待していたのだが、それは期待外れに終わった。中心となるテーマがなく、ストーリーに起伏もなく、脈絡のないサイドストーリーが多すぎで、雑然とした印象を受けた。悪い表現を敢えてするならば、女のおしゃべりと言ったところか。脚本もスーニー・ターラープルワーラー監督が担当したようだが、彼女に脚本と監督の両方をこなす才能を感じなかった。

歴史的事情からインドの映画産業にはパールスィーが多い。パールスィーの人口はインドの全人口の0.007%に過ぎないが、ヒンディー語映画界にはパールスィーの名前を持った人が明らかに多いことに気付くだろう。例えば名字が「イーラーニー」だったり「○○ワーラー」だったりした場合、それはパールスィーである可能性が高い。それゆえ、パールスィー・コミュニティーが映画のテーマになったり、パールスィーの登場人物が登場することが時々ある。例えば「Being Cyrus」(2005年)がその好例である。だが、それらの映画の中で描かれるパールスィーはどこかステレオタイプなところがあるように思える。やたら西洋かぶれだったり、エキセントリックな性格だったりするのだ。もしかしたら本当にそういう傾向があるのかもしれないが、デリーに住んでいるとパールスィーと接する機会がほとんどないため(パールスィーはグジャラート州やマハーラーシュトラ州に多い)、気になるところである。「Little Zizou」の登場人物はほとんどパールスィーであったが、やはり皆どこか変な人間だった。この映画はパールスィーの監督によるものなので、先入観や偏見の結果そうなったとは考えにくい。

しかし、パールスィーの儀式の様子を垣間見ることができたのは貴重であった。パールスィーは、拝火教徒と訳されることでも分かるように、火を信仰する人々で、寺院でも聖なる火が祀られている。だが、異教徒が火に近付くと穢れると考えられているようで、異教徒はパールスィー寺院に入ることができない。よって、なかなか儀式を映像で見る機会はない。

また、特筆すべきなのは、俳優たちのほとんどがパールスィーまたは準パールスィーであったことである。ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、ゼノービヤー・シュロフや子役2人などはパールスィーであるし、ジョン・アブラハムの母親はパールスィーである。イマード・シャーはイスラーム教徒であるが、父親のナスィールッディーン・シャーがよくパールスィーの役を演じることから選ばれたのであろう。ちなみにパールスィーは、パールスィーの両親から生まれた子しかパールスィーと認めていないようである。映画中では、ロシア人がゾロアスター教に改宗したというニュースが出ており、原理主義者のサイラスを怒らせると同時に観客の笑いを誘っていた。

ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、ゼノービヤー・シュロフなどが好演していた。イマード・シャーはいつも通りの飄々とした演技。肩肘張らないところに彼の魅力があり、父親と同様面白い俳優になって行きそうだ。子役の二人はどうも兄妹のようで、二人ともとてもいい演技をしていた。ジョン・アブラハムは特別出演で、出番は限られていた。また、最後にコレオグラファーのシヤーマク・ダーヴァルが少しだけ顔を出していた。

イマード・シャーが演じたアルタークセルクセスは、ソームナート・バナルジー自身のキャラクターとかぶっていた。彼の独特のイラストは、映画をユニークなものにするのに一役買っていた。現在六本木の森美術館で「チャロー!インディア」と題したインド現代美術展が開催中だが、ソームナート・バナルジーの作品も展示されていることを参考までに追記しておく。

クセルクセスがジダンに憧れるところは、「Bend It Like Beckham」(2002年/邦題:ベッカムに恋して)に似ているが、「Bendi It Like Beckham」の終わりにベッカム本人が実際に登場するのに対し、「Little Zizou」では、試合映像やポスターを除けば、遂にジダン本人は登場しなかった。ワールドカップでの有名な頭突きが何かストーリーに関わって来るかとも予想していたが、そういうこともなかった。

「Little Zizou」の言語は基本的に英語であるが、所々でヒンディー語やグジャラーティー語が使われる。英語以外の言語では英語字幕が付いていた。

「Little Zizou」は、映画祭でいくつかの賞を受賞しているようだが、僕の目からは優れた作品には見えなかった。だが、インドの超マイノリティーであるパールスィーの生活を垣間見ることができること、今をときめくソームナート・バナルジーのイラストが映画中に使われていることなど、いくつかユニークな点もあり、その方面に興味がある人が観てもいいのではないだろうか?2009年に一般公開予定のようである。