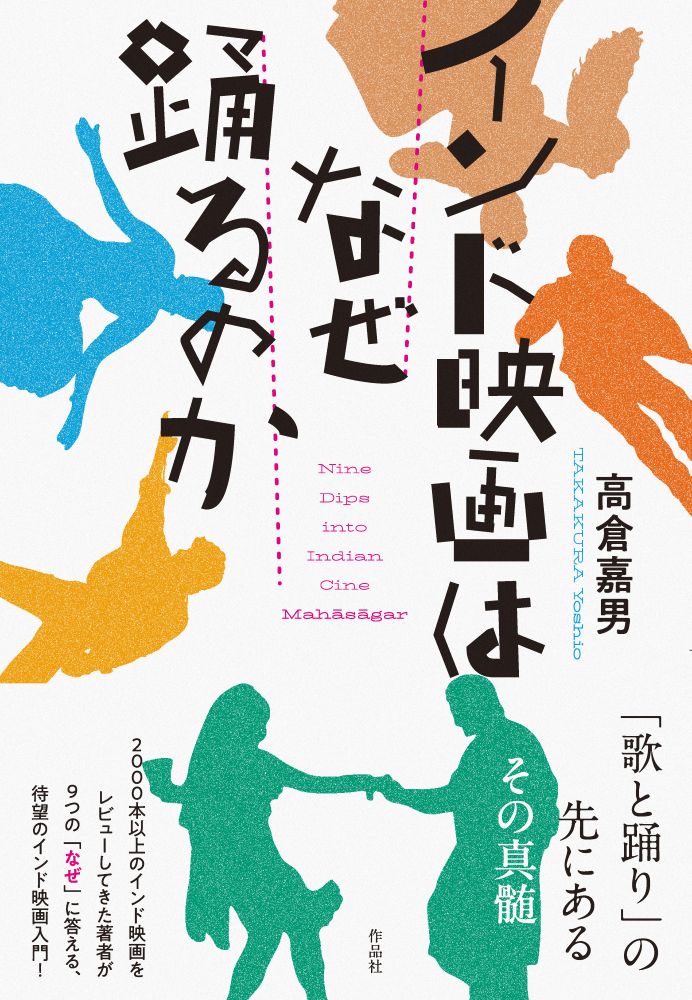

2025年10月に単著「インド映画はなぜ踊るのか」を作品社から上梓する。

過去に、夏目深雪氏・松岡環氏と共著「新たなるインド映画の世界」(PICK UP PRESS/2021年)を出したことがあり、著者としてではなく一執筆者として原稿を寄稿した本も他にいくつかあるが、単著は初となる。

改めて説明するまでもないだろうが、インド映画の本である。

インド映画の本といってもさまざまな切り口がある。「インド映画」自体がニッチなジャンルだが、その中でもこれまで、スター紹介系の本、作品紹介系の本、歴史系の本など、多種多様な本が世に出てきた。2022年に日本で公開された「RRR」(2022年/邦題:RRR)が異例の大ヒットを記録したことで、「RRR」人気にあやかったインド映画本も相次いで出版されたのは記憶に新しい。

この「インド映画はなぜ踊るのか」は、あえてジャンル分けするならば、探究系のインド映画本である。

とはいえ、なにも題名から短絡的に察せられるような、インド映画の歌と踊りに特化した本ではない。そもそも筆者は音楽や舞踊の専門家ではない。インド映画の最大の特徴である歌と踊りを端緒として、インド映画を構成するより広範かつ豊富な要素について思考を巡らし、「インド映画とは何か」という本質や真髄に迫ろうとした本である。

インド映画は、ブームが起きるたびに、一般の日本人から誤解、偏見、奇異の目にさらされてきたと感じる。「RRR」のおかげでインド映画がこれまで以上に注目を集めたのだが、それはメリットのみならずデメリットももたらした。玉石混合の情報が世間に一気に拡散し、従来存在した誤解、偏見、奇異の目を払拭するばかりか、逆にそれらを助長してしまった節があるのである。以来、この混沌とした状況に対するもどかしい思いを抱き続けてきた。インド映画の「なぜ」について考察するこの本は、その改善に少しでも役立てばとの思いから執筆されたものでもある。

さらに、インドの文化や社会を学ぶことでインド映画の楽しみがよりいっそう深まることも示した。インド映画を入口にして、インド全般に興味を持ってくれる人が増えてくれたらと期待している。筆者は語学からインドに入った口なので、あわよくばインド諸語の学習者が増えてくれればとも思っている。

とはいえ、「インド映画になぜ歌と踊りが入るのか」が中心的なテーマになっているのは間違いない。

執筆の上で前提としたのは、「インド映画は他国の映画とは異なる」という立場だ。「インド映画を評価する際は、インド映画独自の物差しが必要である」というのが筆者のかねてからの持論である。とはいっても、「国際的な映画鑑賞や評論の指標でインド映画を評価する」という立場を真っ向から否定するわけでもなく、むしろそういう視点の方が、現地でインド映画の世界にどっぷり漬かってきた筆者にとっては新鮮かつ貴重だったりする。ただ、それだけでインド映画の是非を決めてほしくないというのがこの本の根底を流れる信条であり、「インド映画はこのように捉えた方がいいのではないか」という提案を詰め込んでみた。

「インド映画はなぜ踊るのか」は、2001年から13年まで、計11年7ヶ月間にわたるインド在住経験を土台にして書かれた本である。よって、「インド人はこのようにインド映画を楽しんでいる」「こういうことが分かるとインド映画はさらに楽しくなる」といった記述が多い。それらの中には、インド在住経験や語学の知識がないと到底同じ目線に立って理解してもらえないだろうものも含まれている。もしかしたら、読者から上から目線や嫌味に感じられてしまうかもしれない。日本には、インドと切り離して、純粋に「映画」としてインド映画を楽しんでいるインド映画ファンも相当数いるはずで、そういう人々にこの本がどこまで参考になるのかは、自分でも疑問である。

インド映画本といっても、話題の中心はヒンディー語映画だ。近年の日本における南インド映画を中心とした盛り上がりを尻目に、筆者がフィールドとするヒンディー語映画を旗印に掲げて突進したので、南インド映画から入ったインド映画ファンたちからは「これじゃない」とそっぽを向かれてしまうかもしれない。また、日本の映画館に対して「インド映画を上映するときは必ずインターミッションを入れてくれ」など、各方面にかなりお節介な提案をしているので、面倒くさがられるかもしれない。

だが、世間一般の風潮とは外れていることやお節介な主張なども自由に書けるのが単著のいいところで、これ幸いとばかりに日頃から考えていたことを好き勝手に書かせてもらった。

本書は全9章構成で、章立ては以下の通りである。

- なぜ多いのか

- なぜ長いのか

- なぜ踊るのか

- なぜ怖くないのか

- なぜ強いのか

- なぜ濡れるのか

- なぜ嘘っぽいのか

- なぜ説教臭いのか

- なぜ面白いのか

キーワードを立てて論じる辞典方式にはせず、インド映画にまつわる各種「なぜ」に答える形で、インド映画をインド映画たらしめているさまざまなエッセンスの解説を接ぎ木的に追加していった。その多くはこのFilmsaagarですでに書いてきたことと重なるが、本にするにあたってより磨きを掛けたつもりである。客観と主観を織り交ぜた文調は、「City of Djinns: A Year in Delhi」(1993年)や「Nine Lives: In Search of the Sacred in Modern India」(2009年)などで有名な英国人作家ウィリアム・ダルリンプルを意識した。

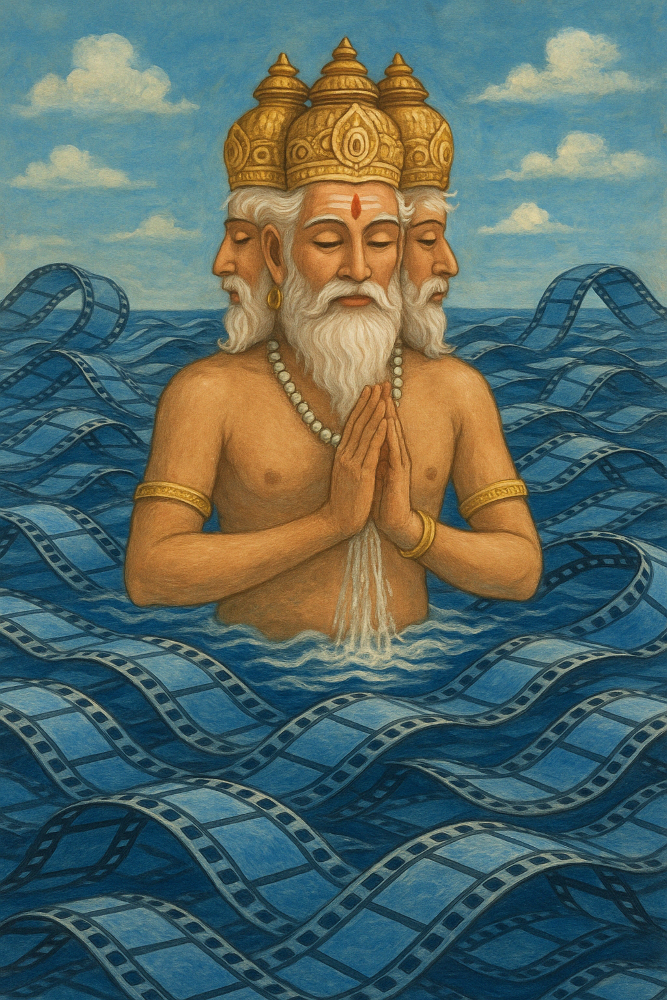

主な執筆期間は2024年9月から2025年3月の半年間に渡った。日々気持ちは変化するもので、自分で原稿を読み返してみると、書き始めたときに軸としていた気持ちが書き終わるまで一貫していないことにはたと気付いた。具体的にいえば、初心者向けの入門書なのか、それともマニア向けの理論書なのか、はたまた日本人に向けて書いているのか、それともインド人に向けて書いているのか、その心の持ちようが書いている間に刻々と変化していたのである。学術書的にしたくなかったので、なるべく脚注に頼らず本文中に情報を詰め込んだが、話題を膨らませている内に詳しくなりすぎて、かえって学術書的になってしまった部分もある。おそらく日本人しか読まない本なのに、日本人を置いてけぼりにして必要以上にインドへの愛と感謝を書き連ね、一体誰に向けて書いている本なのか分からない部分もある。英題として設定した「Nine Dips into Indian Cine Mahāsāgar(インド映画という大海への9回の潜水)」も、インドやインド映画への感謝を示したくて、無理を言って付けさせてもらったものだが、一般の日本人にとっては何のことやらよく分からないだろう。そういう暴走や迷走が所々ある。

(ChatGPTで作成)

そんな弱点もある本だが、インド映画に対する誤解の解消が少しでも進み、インド映画のさらなる普及と地位の向上に曲がりなりにも貢献できたなら、この上ない喜びである。