インド観光の一環としてインドの映画館でインド映画を観てみたいという人は少なくないだろう。そんな人の一助になればと思い、外国人観光客がインドの映画館で映画を観るためのコツをまとめてみた。

2種類の映画館

おそらく外国人観光客の誰もがインドの映画館に期待するであろうことは、映画の途中で踊り出すようなノリノリのインド人観客に混じっての映画鑑賞体験だと思われる。だが、さすがのインド人といえども、四六時中そのようなドンチャン騒ぎをしながら映画を観ているわけではない。映画館が揺れるほどの盛り上がりが見られるのは大スター主演の話題作に限られる。タイミングも重要で、特に大騒ぎする観客がいる可能性が高いのは、公開初日の初回(ファーストデー・ファーストショー)だったり、公開初週の週末夕方の回だったりする。そして、得てしてそのような回のチケットは競争率が高く、インド人でも入手困難である。よって、何の前知識もなく下調べもしていない通りすがりの外国人観光客がフラリと立ち寄った映画館でノリノリのインド人観客と同席できる確率は極めて低い。

また、現在インドの映画館は大きく2つの種類に分かれている。ひとつはマルチプレックス、もうひとつはシングルスクリーン館である。マルチプレックスは日本でいうシネマコンプレックス(シネコン)であり、複数のスクリーンを擁する映画館だ。PVR INOXやBig Cinemasなどのマルチプレックス・チェーンがインド各地の都市に広がっている。一方のシングルスクリーン館は単一のスクリーンから成る昔ながらの場末の映画館である。外国人観光客にとって映画館の治安は大きな不安要素であろう。より安全なのはマルチプレックスの方であり、おそらく誰に聞いてもこちらをおすすめされることになる。ただ、マルチプレックスのチケット代は高く、経済的に余裕のある上品な観客が多いため、バカ騒ぎするような観客は皆無といっていい。それでも、マルチプレックスであっても日本に比べて客席から積極的な反応を感じることはできる。

ここでは、マルチプレックスで映画を鑑賞する方法に限定して説明する。

UPI

映画の鑑賞方法について説明する前に、インドを個人旅行する外国人(ツアー客は除く)がインドに着いてまずしておいた方がいい作業について触れておきたい。それは、UPIを使えるようにすることである。UPIとは「Unified Payments Interface(統合決済インターフェース)」の略であり、日本でいうPayPayなどのQRコード決済に近い即時決済システムである。キャッシュレス化を推進するため、インド政府主導で2016年から公開されたシステムであるが、これが既にインドの社会の隅々にまで浸透しており、もはやUPIがなければインド旅行は大変不便というレベルに達している。インドは昔から「お釣りがない」社会だったが、UPIが普及したおかげで店がお釣りのための少額の現金を持っていない状況がさらに加速し、それに伴って高額紙幣(500ルピー以上)の使い勝手はますます悪くなった。ちなみに、日本で発行されたクレジットカードが使える場所は一部の高級店舗に限られており、あまり頼りにならない。

マルチプレックスでのチケット購入でもUPIはほぼ必須である。まず、大半のインド人はBookMyShowなどのチケット予約サイトや映画館のアプリからオンラインでチケットを購入し画像ファイルで受け取っている。よって、チケットカウンターに立ち寄らずに直接映画館に入場するのが一般的だ。しかしながら、いくらオンラインでのチケット購入が一般的になったといっても、チケットカウンターがなくなることはないので、そこでチケットを購入することはできる。だが、決済はUPIが標準だ。現金での支払いも可能といえば可能だが、ちょうどの額の現金で支払わなければ、十中八九「お釣りがない」と言われてしまうだろう。ただでさえカウンターでチケットを買う人が少ない上に現金で支払う人がほとんどいないので、手元に各種紙幣や硬貨を取り揃えていないのである。

ならば外国人旅行者もUPIを使いたくなるわけだが、現状ではインドに銀行口座のない者には基本的に開放されていない決済手段であり、駐在員などを別にすれば、外国人は一般的にUPIの恩恵を享受することができない。UPIの普及により、インド人にとっては支払いがとても便利になったが、外国人にとってはいまいちインドは旅行しにくい国になってしまった。外国人観光客の多い都市で観光地へ行ったりお土産を買ったりするだけならば、外国人がUPIを使えないことが地元の人々によく知られているので、商売上手なインド人のこと、代替手段が用意されていて問題は少ないだろうが、外国人観光客があまり行かないところでは現金があっても使えない、もしくは使いにくい場面に頻繁に遭遇することになるだろう。映画館は一般的な観光コースから外れるため、どうしても特別な準備が必要になる。

外国人向けUPIアプリ「Cheq」

実は、インド人の使っているUPIと全く同じではないが、外国人旅行者も使うことのできるUPIが存在する。バンガロールを拠点とするTerrafin Solutions社の「Cheq」アプリである。長年UPI経済圏から疎外されてきた外国人旅行者にとっては救世主のような存在であり、インドで映画を観る上でも個人旅行を楽しむ上でも絶対に利用した方がいいアプリである。実は「Cheq」の他にもインド政府謹製の「UPI One World」やFampay社の「Namaspay」など、外国人が使える似たようなUPIアプリもあるのだが評判は良くない。「Cheq」が登場した2023年以降、インドを旅行したあらゆる外国人旅行者から等しく高い評価を受けているのは、現状では「Cheq」のみである。筆者も2024-25年の年末年始に「Cheq」を使ってインド旅行をし、その利便性の高さに感服した一人だ。いいものはどんどん広めて利用者を増やし、応援しなければならない。よって、ここでは「Cheq」の利用方法について詳しく解説していく。

「Cheq」はアクティベート(有効化)の過程でアカウントが電話番号に紐付けされる。よって、まずはインドで利用できる電話番号を持つ必要性がある。それには大まかに2つの選択肢がある。ひとつは日本で使っている携帯電話番号を海外ローミングする方法、もうひとつは現地でSIMカードを購入し、インドの携帯電話番号を入手する方法である。

どちらでも「Cheq」は利用可能なのだが、「Cheq」のアカウントが電話番号に紐付けされ、利用の過程でその電話番号でのSMS(メッセージ)受信が必要になってくること、また、電話番号の変更手続きが面倒であることなどを勘案すると、短期滞在かつ何度もインドを訪れる予定がある人ならば、多少割高にはなるが、日本の各通信キャリアが提供している海外ローミングサービスを利用する方法の方がいいのではないかと考えられる。この手段ならば電話番号が変わることはあまりないので、「Cheq」を同じ電話番号で長く使い続けることができる。海外ローミングの方法は各通信キャリアに問い合わせてほしい。

もちろん、空港などで現地SIMを購入し、国番号「+91」から始まる電話番号を入手して、SIMフリー(SIMロック解除済み)の携帯電話に入れて、「Cheq」を紐付けるという手段もある。インドのSIMや通信料は安価なので、コスト面から見たらこちらの方が魅力的に映る。インドに長期滞在する人向けである。だが、この手段では電話番号が分かるのが現地に到着してからになるため、後述するように、日本で事前に「Cheq」の有効化手続きを途中まで進めておくことはできなくなる。それに、SIMのアクティベートに1日以上の時間が掛かることもあると報告されている。また、外国人旅行者向けに販売されているSIMは放っておくとすぐに利用不可になって維持が難しく、次回のインド旅行のときにはまた新たにSIM(つまり新しい携帯電話番号)を購入することになると思った方がいい。それに、これも後述するが、「Cheq」アクティベート後、日本に帰国して、何らかの理由で日本から「Cheq」に入金したいと思ったときには、インドの携帯電話番号を紐付けてしまうと日本でSMSが受信できず、詰んでしまう。インドに何度も来る予定がなかったり、データ通信だけが目的だったりするならば現地SIMの購入はありだが、UPIによる決済とそのアカウントの長期的な維持、そして日本での利用を視野に入れているヘビーなインドリピーターにとっては、多少の割高さには目をつむり、日本の電話番号を海外ローミングする方が万能なのではないかと思われる。コスト度外視の最上策は、日本の携帯電話番号を海外ローミングしながらインドの携帯電話番号も取得し、携帯電話2台体制(もしくはデュアルSIM体制)で旅行する二刀流だ。この場合はUPI用に海外ローミングした携帯電話番号を使い、OTP(One Time Password)などの受信用にインドの携帯電話番号を使うことになる。OTPについては後述する。

「Cheq」のアカウント開設については、印度神さんのnote記事「日本人旅行者がインドで現地のQRコード決済を使う方法」が詳しい。リンク先の手順に従って手続きを進めれば問題なく使えるようになるはずである。ほぼ同じことの繰り返しにはなるが、ここで改めて簡単にまとめると、アクティベートの手順は以下の通りである。

- App StoreまたはGoogle Playから「Cheq」アプリを手持ちのスマートフォンにインストールする。

- 「Cheq」アプリを開き、「Country Code」から「Japan (81)」を選んで、携帯電話番号を入力する。最初の0は省略する。

例:090-xxxx-xxxxだったら「Japan(81) 90xxxxxxxx」 - 登録した電話番号にOTP(One Time Password)が届くので、それをアプリに入力する。

- 初回登録料(Joining Fees)として10ドル相当額をクレジットカードで支払う。日本のクレジットカード(VISA/Mastercard)で支払い可能。

- 本名、生年月日、性別、パスポート番号、日本の住所などを入力する。顔写真の自撮りも必要になる。

日本の携帯電話番号を紐付けするならばここまでは日本でも手続き可能だ。現地でSIMを入手するならば、インドの電話番号が使えるようになってから上記の作業をする。どちらにしろ、ここから先はインドへ行かなければできない。

- 現地入りしたら本人確認作業を行う。これを「In-Person Verification」もしくは「Know Your Customer (KYC)」という。最寄りのTranscorp社オフィスへ行き、「KYC」と言ってパスポートとヴィザを見せる。Transcorp社は、「Cheq」アプリを開発したTerrafin Solutions社と提携している金融会社である。日本の住所も照合されるので、アプリで入力した住所をそのままオフィスで伝えるようにする。手続きには30分ほど掛かる。実はホテルなどの滞在先にKYC担当者を呼び寄せることもできるが、待ちぼうけになって時間を無駄にする可能性もあるので、病気でホテルで寝込んでいるなどの事情がなければ、自分でオフィスを訪ねて行った方が結果的に効率的であろう。

- 指示があったらアプリで「SIM Verification」を選択する。登録した電話番号にリンクが送られてくるので、それを開く。これでSIMカードの照合が済み、KYCの全てのプロセスが完了する。

- KYCが終わると、登録したEメールアドレスに「Congratulations on activation of your personalized Cheq Wallet」という件名のメールが届く。

- アプリでPINコードを設定する(任意だが設定を強く推奨)。

- プリペイド式なので、「Cheq」アプリにクレジットカード(VISA/Mastercard)を使ってお金を入れる。アプリのホーム画面の「Add funds」または「Tourist Wallet」の「Add Money」から「Card」を選択してクレジットカード情報を入力し手続きを行う。当初は5,000ルピーが上限だが、24時間経つとその上限が取り払われる(ただし後述するようにいくつかの制限はある)。入金の際には確認のために紐付けした電話番号にOTPが送られてくるので、それを入力する必要がある。

ちなみに筆者は、印度神さんの情報に従って、デリーのコンノートプレイス(Connaught Place)にある「Indra Prakash Building」G階(日本式の1階)Transcorp社オフィスでKYCの手続きを行った。Transcorp社のオフィスはある程度の規模の都市にしかない。外国人のKYCに慣れているオフィスとなると大都市に限られる。日本から空路でインド入りした場合は大都市に降り立つことになるだろうから、他都市に移動する前にそこですぐにKYCをした方がいい。日祝は休みなので、「Cheq」を一刻も早く使いたかったらインド入りの曜日や現地の祝日を気にする必要がある。インド入り翌日にKYCをするとすると、それは平日か土曜日でなくてはならない。

「Cheq」のウェブサイトによると、Transcorp社オフィスは以下の都市にある。

- Ahmedabad – Gujarat

- Amritsar – Punjab

- Bangalore – Karnataka

- Bhubaneswar – Odisha

- Chandigarh

- Chennai – Tamil Nadu

- Delhi

- Dehradun – Uttarakhand

- Dharamshala – Himachal Pradesh

- Gurugram (Gurgaon) – Haryana

- Hyderabad – Telangana

- Jaipur – Rajasthan

- Jalandhar – Punjab

- Jammu – Jammu & Kashmir

- Kolkata – West Bengal

- Leh – Ladakh

- Ludhiana – Punjab

- Lucknow – Uttar Pradesh

- Mumbai – Maharashtra

- Noida – Uttar Pradesh

- Patna – Bihar

- Pune – Maharashtra

- Surat – Gujarat

- Varkala – Kerala

- Vadodara – Gujarat

- Visakhapatnam – Andhra Pradesh

「Cheq」アカウントの有効期限はヴィザの期限までであるようだ。KYCのときにもヴィザのチェックを受ける。現在、日本人はe-Visaシステムによるオンライン申請で最長5年間有効の観光ヴィザを取得できる。なるべく長く「Cheq」を使いたかったら、5年間有効の観光ヴィザを取得しておくといいだろう。日本人は大都市の空港でヴィザを取得できる「Visa on Arrival」も利用可能だが、これでは60日以内の観光ヴィザしか取得できないので、UPIを末永く使うためには不適である。

紹介コードもあり、下のリンク先(QRコードのスキャンまたは画像のクリック)から手続きを始めると新規利用者のアカウントに25ルピーが入るので、もし「Cheq」を利用するならば試していただきたい。上で紹介した手順とは異なり、電話番号の認証から手続きが始まるはずである。

「Cheq」の使い方

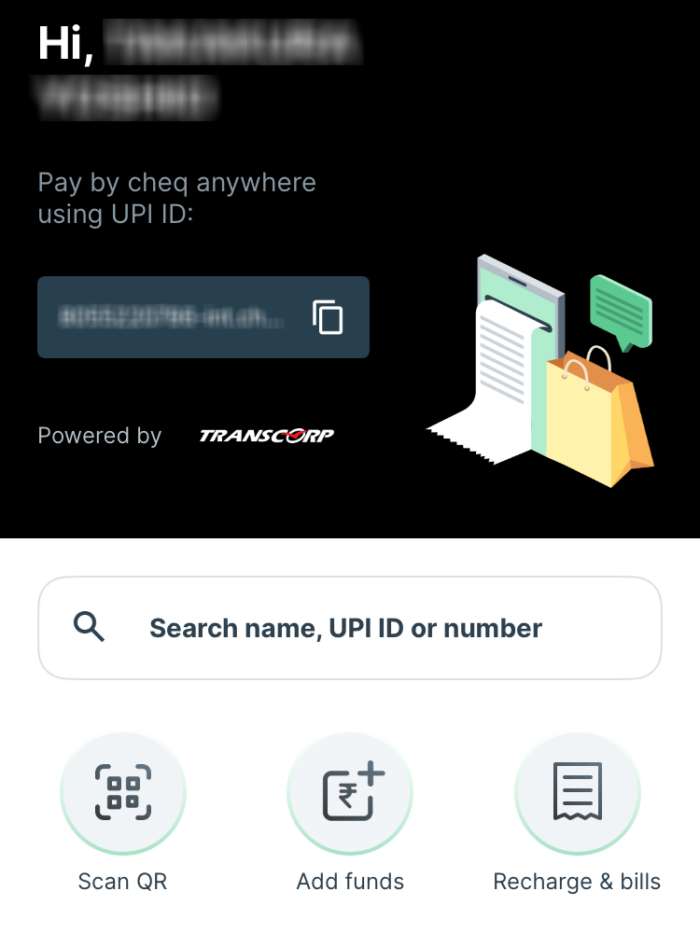

「Cheq」アプリのホーム画面は2025年現在、このような感じである。個人情報にはモザイクを掛けてある。

「Cheq」の使い方は以下の通りである。

- 店などで支払いの際、「UPI?」などと言う。

- QRコードを提示されるので、「Cheq」アプリの「Scan QR」を選び、スマートフォンのカメラでQRコードを読み取る。紙のQRコード(Static QR Code)の場合は金額をこちらで入力する必要がある。決済マシンで提示されたQRコード(Dynamic QR Code)には既に金額が入力済みなので、QRコードを読み込ませただけで支払いの手続きが進む。「Proceed」を選択して進めていく。

- PINコードを設定している場合、支払い前にPINコードの入力を求められる。自分で決めたPINコードを入力する。

- 決済が完了する。店員には機器からの音声で入金があったことが知らされる。

- 登録したEメールアドレスに決済の内容が逐次送られてくる。

繰り返しになるが、「Cheq」に入金する場合は、アプリのホーム画面から「Add funds」を選択し、「Card」からクレジットカードの情報を入力すればよい。入金額の2.5-2.95%の手数料が掛かる。ホーム画面にある「Recharge & bills」は、外国人旅行者にはあまり関係がない機能だと思われる。

QRコードの読み取りではなく、「UPI ID」を使って支払いをすることもできる。「UPI ID」は紐付けした電話番号が入ったアカウント名になっている。これはネットでの決済で使用する機会がある。ネットでの決済の場合、ブラウザ上にQRコードが表示されるので、それをスキャンすればいいのだが、携帯電話で表示されたQRコードを同じ携帯電話で読み取る手段がなかったりした場合には「UPI ID」の手入力という手段が残されている。それ以外にも、PCに表示されるQRコード読み取りでの支払いには失敗するが「UPI ID」手入力なら成功したケースがあり、利用価値はある。

「Cheq」の注意点は以下の通りである。

- インドには「PayTM」、「PhonePe」、「Google Pay」など複数のUPI決済アプリがあり、店で提示されるQRコードにもそれらのアプリ名が併記されているが、どのアプリのQRコードを提示されても「Cheq」アプリでスキャンすることで支払いができる。それが「UPI」の「Unified(統合)」たる特徴であり、長所である。

- 「Cheq」は個人間送金(Person to Person/P2P)には対応していない。UPIのQRコードには商業用(Merchant UPI QR Code)と個人用(Personal UPI QR Code)があるが、「Cheq」で支払いできるのは商業用のQRコード対象の支払い(Person to Merchant/P2M)に限られる。通常のインド人用UPIアプリならシームレスに送金も支払いもできてしまうため、インド人自身はあまりこれらを区別していないように見える。よって、インド旅行をしていると稀に個人用のQRコードを出されて支払いを求められることがあるが、「Cheq」では非対応のため、そういうときは結局現金を使って支払うことになる。「Cheq」があるからといって全く現金を持たずに旅行するのは、現状では賢い選択肢ではない。ただし、9割以上の場面で「Cheq」で支払いが可能である。

- 「Cheq」の利用や入金に関しては時間、金額、回数による細かい制限が設けられている。たとえば利用に関しては1日20回、合計10万ルピーまで、1時間に5回まで、5分に3回まで、1回の利用金額は8万ルピーまでとなっている。入金に関しては、1回7万ルピーまで、1ヶ月に合計30万ルピーまでとなっている。突然決済ができなくなったら、これらの制限に引っ掛かっていないか確認してみよう。特に「1時間5回」「5分3回」の制限には注意が必要である。

- 都市によって異なるようだが、タクシーやオートリクシャーの運賃はUPIでの支払いができないと考えた方がいい。日本のクレジットカードを登録したUberがインドでも利用可能で便利なので、キャッシュレスにこだわる人や運賃交渉が苦手な人は、Uberを使って移動するべきである。

- 「Cheq」ばかりで支払いをしていると、いつまで経っても小銭がたまっていかない。本当は10ルピーや20ルピーの紙幣・貨幣が常に何枚か手元にあると安心なのだが、「Cheq」に頼る限り、少額の紙幣や貨幣は財布から出ていく一方であろう。たとえば公衆トイレの利用料は5ルピー(2025年現在)であるが、現金のみ受け付けているところがほとんどであり、100ルピー札などはなかなか受け取ってもらえない。小銭を持っていないと外での公衆トイレ利用が難しくなる。お釣りがもらえそうな金額ならあえて現金を出してみるといったUPIと現金の戦略的な使い分けをしていくべきである。

- 電波の通じにくい場所ではインターネットの関係でUPIそのものが使えないことがある。そういうときも慣れたもので、店員がWiFiのパスワードを教えてくれる。WiFiでインターネットに接続しUPIを利用しよう。

- 一度「Cheq」に入金した金を払い戻してもらうこともできるが、手続きがかなり面倒なので、なるべく旅行中に使い切るように心掛け、旅行が終わりに近づいたら慎重に入金するべきである。

これで外国人旅行者でもUPIが使えるようになった。

チケット購入方法

ようやく映画館でのチケット購入の話に移る。ここではまず、カウンター(Box Office)でチケットを購入する方法を説明する。

インドの映画館で上映される映画に英語字幕は基本的に付かないが、稀に英語字幕付きの上映回もある。英語字幕が付く場合にはタイトルにその旨が併記されていることが多いから確認してみよう。

インドの映画館は全席指定である。マルチプレックスでは、席にいくつかのグレードが設定されている場合がある。よって、チケット購入時にどのグレードの席にするか聞かれる。インド人観客は後ろの席ほどいいと考えているため、スクリーンから遠い後方の席の方が高価なチケットになる。また、椅子の種類で料金が差別化されている映画館もある。

鑑賞する作品、上映回、席を決めて、支払いの段階まで進んだら、「UPI」と伝えることでQRコードを見せられるため、それをアプリでスキャンし、言われた金額を支払えばいい。

ただし、ペーパーレス化の進んでいるマルチプレックスになると、ここで電話番号を求められることがある。電話番号に座席番号やQRコード付きのチケットの画像が送られてくるのである。だが、インドの電話番号でなければ対応していないと思われる。もしインドの電話番号があればそれを伝えればいいが、日本の電話番号を海外ローミングしている場合、ここでつまずくことになる。インドではこのように、OTPやQRコードの送受信用に電話番号を求められることが時々ある。

それでも映画館のチケット入手においてインドの携帯電話番号は必須ではない。「インドの電話番号は持っていない(I have no Indian number)」などと伝えれば何とかしてくれる。チケットを紙に印刷してくれたり、チケットの画像を携帯電話のカメラで撮影してくれたりする。要はチケットに印字されたQRコードが重要なのであり、入場の際にそのQRコードを係員に読み取ってもらうことができれば問題ない。もちろん、紙のチケットがまだ残っている映画館もあるので、そういうところでは支払いが済めばチケットを手渡してくれる。チケットに食券(Voucher)が付いていることもあるのでよく確認しよう。

実はUPIが使えれば、BookMyShowなどのチケット予約サイトで決済してチケットを入手する選択肢も生まれる。その場合は登録したEメールにチケット画像やQRコードが送られてくる。既に観たい映画が決まっている場合は、ネットで予約する方法も試してみるといいだろう。

映画館内での過ごし方

映画館の入口では、チケットの確認と共に身体検査がある。インドの映画館には基本的に荷物は持ち込めないと考えてほしい。許されるのは女性のハンドバッグくらいである。それでも、たとえばショッピングモール併設のマルチプレックスには、買い物客の利便性を考慮して、荷物を預けるロッカーが用意されていることが多い。だが、全ての映画館にあるわけではないので、理想的なのは手ぶらで行くことである。

マルチプレックスの場合は複数のスクリーンがあるため、自分の目当ての映画がどのスクリーンで上映されるのかチケットでよく確認する必要がある。映画館にはポップコーンやドリンクを売る売店(Candy Bar)があるので、そこで飲食物を購入することができる。アルコール類の販売はない。マルチプレックスのトイレは基本的に清潔なので、安心して利用できる。

時間になると、CMや予告編の後に本編が始まる。CMがやたら長いこともあるが、我慢して待っていよう。州によっては本編上映前に国歌が流れ、観客は起立をしなければならないことがある。

インドの映画館では、上映する映画がインド映画であろうと外国映画であろうと、折り返し地点で必ずインターミッションが入る。大体5~10分ほどである。映画再開時刻がアナウンスされることはない。インターミッションの間、トイレに行ったり、売店で飲食物を買ったりして時間を過ごす。インド人の会話に耳を傾けてみるのもいいだろう。

映画が終わると、インド人観客はエンドロールの終わりを待たずに席を立ってそそくさと帰り始める。律儀にエンドロールが終わるまで席に座っていると掃除係から迷惑がられることもあるので、「郷に入っては郷に従え」の言葉通り、インド人観客に合わせて早めに退散する方が映画館側にも都合が良さそうである。

インドの映画館では、入口と出口が別の一方通行構造になっていることが多い。映画終了後にトイレに行きたい場合はロビーの方に戻ることも許されるが、基本的には映画が終わったら外につながる出口から退出することになる。下手すると見知らぬ路地裏に出されるので、迷わないように注意しよう。

ちなみに、映画の情報が掲載されたパンフレットや、その映画に関連するグッズの販売などは日本の映画館独自の文化であり、インドには存在しない。

デリーのおすすめの映画館

デリーには長く住んでいたので、おすすめの映画館をいくつか挙げることができる。

まず、バックパッカーに人気の安宿街パハールガンジ(Pahar Ganj)に近い映画館といえば、デリーを代表するマーケット、コンノートプレイス(Connaught Place)にあるPVR Plaza、INOX Odeon、PVR Rivoliの3館である。これらは最大手のマルチプレックス・チェーンPVR INOXが経営しており、スタッフもとても訓練されていて親切である。外国人慣れもしている。他のマルチプレックスに比べてチケット代も安い。パハールガンジやコンノートプレイスに投宿している旅行者にとってはこれらの映画館が利用価値大である。

メトロ駅との接続が悪いのだが、南デリーを代表するマルチプレックスとして、サーケート(Saket)とヴァサント・クンジ(Vasant Kunj)のものをおすすめしたい。

サーケートには2つショッピングモールが隣接しており、それぞれにマルチプレックスが入っている。Nexus Select Citywalk内にあるPVR Premiereと、DLF Avenue Saket内にあるCinépolis DLF Avenueである。サーケートの最寄駅はイエローラインのマールヴィーヤナガル(Malviya Nagar)駅だが、少し距離があるので、オートリクシャーやサイクルリクシャーを使うといい。

ヴァサント・クンジには3つショッピングモールが並立しており、その内2つにマルチプレックスが入っている。DLF Promenade内にあるPVR ICONと、Ambience Mall内にあるPVR Directors Cutである。PVR Directors Cutの方はインド最高級の映画館で、チケットの値段は1,000ルピー以上する。一度体験してみるのもいいだろう。ヴァサント・クンジの最寄駅はマゼンタラインのヴァサント・ヴィハール(Vasant Vihar)駅かムニールカー(Munirka)駅になる。やはり距離があるので、駅からはオートリクシャーを使うといいだろう。

これら2つのエリアは、多くのスクリーンを抱えるマルチプレックスが隣り合っているために上映回の選択肢が多く、さらにショッピングモールも集積しているので、映画の待ち時間などに暇つぶしをするのにも困らない。デリーの今を体験し、映画を楽しみながら、1日を悠々と過ごすのに最適な場所である。