2022年12月9日公開の「Vadh」は、老夫婦が主人公のクライム映画である。題名になっているヒンディー語の単語「वध」とは一般的に「殺人」という意味で、映画の中でもその題名が示唆する通り、殺人が起きる。しかしながら、同義語の「हत्या」と使い分けられていた。「हत्या」が通常の「殺人」とすれば、「वध」は正義による悪の「退治」である。もっといえば、「वध」は少し古風な言葉で、日常会話ではあまり使われない。この言葉の使い分けに注意しながら観る必要のある映画だ。

プロデューサーは「Pyaar Ka Punchnama」(2011年)や「Sonu Ke Titu Ki Sweety」(2018年)などのラヴ・ランジャン。監督はジャスパール・スィン・サンドゥーとラージヴ・バルンワール。サンドゥー監督はどちらかというとプロデューサー畑の人物で、メガホンを取るのは今回が初となる。バルンワール監督は過去に短編映画を数本撮っており、今回初めて長編映画の監督をした。

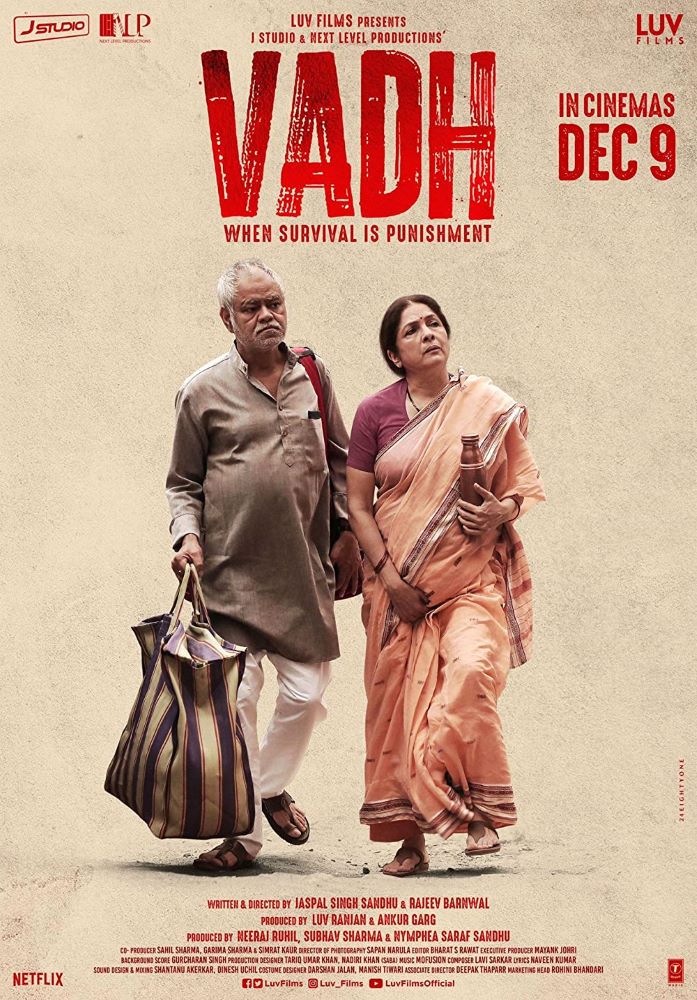

主演はサンジャイ・ミシュラーとニーナー・グプター。どちらも演技力に定評のあるベテラン俳優だ。他に、サウラブ・サチデーヴァ、マーナヴ・ヴィジ、スミト・グラーティーなどが出演している。また、ジャスパール・スィン・サンドゥー監督自身も出演している。

マディヤ・プラデーシュ州グワーリヤル在住のシャンブーナート・ミシュラー(サンジャイ・ミシュラー)とその妻マンジュー(ニーナー・グプター)は、ブラーフマンらしく神様への祭祀を怠らず、近所の子供たちに勉強を教えて暮らしていた。息子のグッドゥーは米国在住で、彼からの仕送りで何とか生活をしていた。 シャンブーナートは息子の留学資金をマフィアから借りており、その借金を今でも返し続けていた。ゴロツキのプラジャーパティ・パーンデーイ(サウラブ・サチデーヴァ)が、ボスのラートール(ジャスパール・スィン・サンドゥー)に代わって取り立てにきていた。パーンデーイは屈強な体格をしており、シャンブーナートの弱みに付け込んで彼の家でやりたい放題していた。ある日、パーンデーイはシャンブーナートに家を空けるように言う。たまりかねたシャンブーナートは警察署に行くが、シャクティ・スィン警視(マーナヴ・ヴィジ)は何もしてくれなかった。 シャンブーナートを警察署で見たパーンデーイは、彼の家を訪れ、彼の教え子であるナイナーを差し出すように強要する。シャンブーナートとマンジューはナイナーを娘同然に可愛がっていた。それを聞いたシャンブーナートは怒りの余りパーンデーイの喉元をドライバーで突き刺す。パーンデーイは死んでしまう。シャンブーナートはパーンデーイの死体を切り刻んで真夜中に運び出し、誰もいない場所で燃やす。そして骨をすりつぶしてしまう。 パーンデーイが行方不明になったことでスィン警視はシャンブーナートの家を訪れる。携帯電話の電波を追跡すると、最後に彼が訪れたのはシャンブーナートの家だった。シャンブーナートはしらを切る。だが、スィン警視はシャンブーナートを疑い、証拠を集める。シャンブーナートはラートールに呼び出され、3日以内にパーンデーイを連れて来るように命令される。さもなければ彼の家は取り上げられてしまうことになっていた。 シャンブーナートは、スィン警視が、パーンデーイの死よりも彼の携帯電話について関心を持っていることを知る。家を改めて探してみると、ソファーの隙間からパーンデーイの携帯電話が出て来た。その中には、パーンデーイが撮影したスィン警視の秘密の盗撮動画が収められていた。スィン警視はパーンデーイからその動画を使って脅されていたのだった。シャンブーナートはスィン警視に携帯電話を渡す。スィン警視はその代わり、パーンデーイ殺しの容疑をシャンブーナートではなくラートールに着せて、彼を逮捕する。シャンブーナートとマンジューは住み慣れた家を去って行く。

まず、パーンデーイを演じたサウラブ・サチデーヴァが、本物の悪党のような風貌であるため、非常に威圧感がある。絶対に過去に人を殺したか、さもなくば麻薬中毒者の顔をしている。そんなパーンデーイに目を付けられた老夫婦が主人公なので、自然と観客の同情は彼らに集まる。よって、シャンブーナートがパーンデーイを刺殺した後も、シャンブーナートを責めるような感情は湧かない。

パーンデーイの殺人は、妻のマンジューの留守中に起こった。マンジューは、ネズミを殺すことも嫌がるような非殺生主義の信心深い女性だった。夫の正義を信じていたが、殺人以来、夫と会話をすることがなくなった。しかしながら、シャンブーナートは彼女に、なぜ彼を殺さなければならなかったかを説明する。パーンデーイは、彼らが可愛がっていた近所の少女ナイナーを手込めにしようとしたのだった。シャンブーナートは、それは「殺人」ではなく「退治」だと主張する。それを聞いた瞬間から、マンジューもシャンブーナートの完全な味方になる。

身内がしてしまった殺人を必死に隠そうとし、警察と対決するスリラー映画としては「Drishyam」(2015年)があるが、「Vadh」に関しては、警察の立ち位置が曖昧だった。スィン警視は行方不明になったパーンデーイを探してシャンブーナートの家を訪れるが、彼がパーンデーイを探していたのは、警官としての任務を遂行しているからではなかった。スィン警視はパーンデーイに弱みを握られており、彼が愛人と会話をする様子を盗撮した動画が収められた彼の携帯電話を探していたのである。シャンブーナートはそれを察知し、家の中から携帯電話を探し出して、スィン警視に渡す。これがあったからシャンブーナートは容疑者から外されることになったのだった。

この映画でもうひとつ重要な要素は、ミシュラー家の両親と息子グッドゥーの関係である。グッドゥーはシャンブーナートとマンジューの一人息子で、米国で結婚して暮らしていた。エリカという娘も生まれていた。シャンブーナートとマンジューはグッドゥーや孫娘とSkypeを通じて会話をするのを楽しみしていたが、グッドゥーはそれを露骨に嫌がっていた。また、チャットをするたびに両親から金を無心されるのにも嫌気が指していた。

しかし、グッドゥーが今あるのも、シャンブーナートが借金をしてまで彼の留学資金を捻出してくれたおかげだった。シャンブーナートはそれを息子に伝えていなかったと思われる。その借金のおかげでシャンブーナートはパーンデーイのような悪党に怯えながら生活しなくてはならなくなっていたが、そんなことを全く知らないグッドゥーは両親を厄介者扱いしていた。ラートールに脅されて100万ルピーを工面しなくてはならなくなり、息子に泣きつくが、グッドゥーはけんもほろろだった。その態度を見てシャンブーナートはグッドゥーと縁を切ることを決める。

インド映画というと家族の絆が中心的な議題であるが、老夫婦から子供へのこのような一方通行の愛情が描かれることも徐々に増えてきている。インドでも核家族化が進み、このような世代間の断絶が起こっていることがうかがわれる。また、理想主義的な映画ならば、そのような断絶を埋めるようなエンディングを用意するはずだが、「Vadh」では解決されなかったばかりか、親子の完全なる断絶で幕を閉じていた。なんとも悲しい結末である。

パーンデーイから追いつめられて反撃をし、その後も生き残るために必死の努力をするシャンブーナートをサンジャイ・ミシュラーは最高の演技で演じていた。ニーナー・グプターも、怯えながらも夫を支える妻マンジューを丁寧に演じていた。そして冒頭でも述べたが、本物のゴロツキのようなサウラブ・サチデーヴァの悪役振りが非常に光っていた。彼のその禍々しい存在感がなければ、観客の同情をシャンブーナートに集めることができなかっただろう。彼に比べると、ジャスパール・スィン・サンドゥー監督が演じたマフィアの大ボス、ラートールは迫力不足だった。

「Vadh」は、極悪な借金取りに追いつめられた老夫婦が「退治」をし、その後も何とか生き残ろうともがき続けるクライム映画である。ベテラン俳優サンジャイ・ミシュラーとニーナー・グプターの演技が光る他、悪役を演じたサウラブ・サチデーヴァにも満点を与えたい。派手な映画ではないが、しっかりと作られた映画であり、見応えがある。