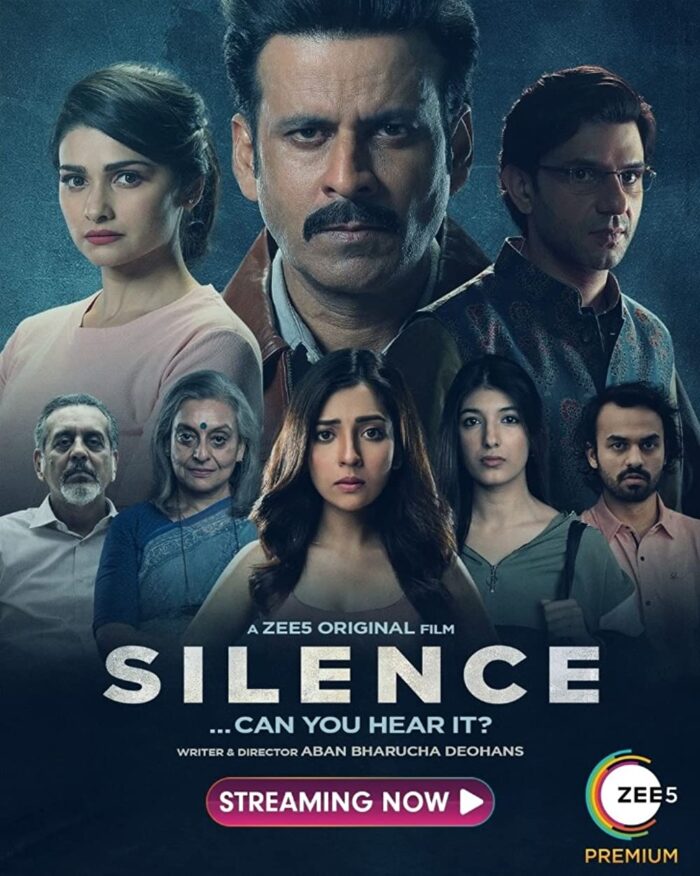

2021年3月26日からZee5で配信開始されたヒンディー語映画「Silence… Can You Hear It?」は、一人の女性の殺人事件を巡る犯罪サスペンスである。監督はアバーン・バルチャー・デーオハンス。長編映画の監督は初となる。主演はマノージ・バージペーイー。他に、プラーチー・デーサーイー、アルジュン・マートゥル、バルカー・スィン、ヒター・チャンドラシェーカル、サーヒル・ヴァイド、ウッジャワル・ガウラーハー、シシル・チャウダリー、デンジル・スミス、ヴァカール・シェーク、アミト・タッカル、ガリマー・ヤーグニクなどが出演している。

裁判官チャウダリー(シシル・チャウダリー)の娘プージャーの遺体が山奥で発見された。事件の担当となったのは、強引な捜査で知られるアヴィナーシュ・ヴァルマー警部(マノージ・バージペーイー)であった。ヴァルマー警部は、サンジャナー・バーティヤー警部補(プラーチー・デーサーイー)、ラージ・グプター警部補(ヴァカール・シェーク)などのチームを組んで捜査に当たる。

プージャーは別の場所で殺され運ばれたと推察したヴァルマー警部は、プージャーの交友関係や携帯電話の記録を調べる。捜査線上に上がったのは、州議会議員のラヴィ・カンナー(アルジュン・マートゥル)であった。ラヴィの妻カヴィター(ヒター・チャンドラシェーカル)はプージャーの親友で、プージャーは死の直前、ラヴィとカヴィターの家に泊まっていた。カヴィターはそのときプネーに行っており、留守だった。カヴィターは現在、階段から足を踏み外して頭を打ち、病院の集中治療室で昏睡状態にあった。また、チャウダリーの家には、リシャブ(アミト・タッカル)とその許嫁キヤー(ガリマー・ヤーグニク)が滞在していた。

ヴァルマー警部は、細かい証拠を結びつけて行き、事件の真相に近づいて行く。当初はラヴィを疑っていた。昏睡状態の妻カヴィターは、何かを見てパニックになり、階段から落ちたと考えた。カヴィターは昏睡状態にあったが、意識はあり、指を動かして質問に答えることができた。だが、カヴィターの証言では、ラヴィは犯人ではなかった。ラヴィが家に帰ったとき、既にプージャーは殺されていたと言う。

次に容疑者として挙がったのはリシャブであった。Eメールから、リシャブとプージャーは不倫関係にあったことが分かる。だが、リシャブも、自分がカヴィターの家を訪れたとき、既にプージャーは死んでいたと主張した。とはいえ、リシャブには動機もあり、事件は一件落着したと思われた。

しかしながら、ヴァルマー警部はまだ腑に落ちない点があった。果たして真犯人は誰なのか・・・。

一言でいってしまえば、平均的な犯罪サスペンス映画だった。格別良くもなく、ひどく悪い訳でもない。教科書通り、定型通りの展開で、最後は意外な人物が真犯人であることが分かる。主演マノージ・バージペーイーや、4年振りに映画に復帰したプラーチー・デーサーイーの演技も良く、概ね先の展開を楽しみながら鑑賞することができる。だが、ユニークさに欠け、あまり長く記憶に残りそうにない作品だと感じた。

題名になっている「Silence(沈黙)」とは、階段から足を踏み外して昏睡状態となったカヴィターのことを指していると思われる。おそらくこの映画が一番アピールポイントとしたかったのは、この点であろう。頭を打って昏睡状態ではあるものの、意識はあり、彼女は指を動かすことで質問に答えることができた。そして彼女は、何か事件の真相に迫るものを見てパニック状態となり、階段から落ちてしまったのだと思われた。主人公のヴァルマー警部は、昏睡状態の彼女を証人にして事件を解決しようと目論んだ。

ところが、カヴィターのその沈黙の証言が、事件解決のための決定的な証拠になったかというと、そういう訳でもなかった。確かにヒントにはなったが、ヴァルマー警部は独自の推理をさらに働かせ、容疑者を特定して行く。題名にもなっている「沈黙」の証人が100%活かされた脚本にはなっていなかったのである。

それ以外の部分は、よくある刑事ドラマや探偵ドラマの轍を踏んでいる。事件とは直接関係ない会話からひらめきを得たり、ヴァルマー警部の妻子は彼に愛想を尽かして出て行ってしまっていたり、とにかくどこかで見たことがある展開や設定であり、目新しさはない。どうせなら、昏睡状態のカヴィターをもっとうまく使って、ストーリーの中心的な転機にする脚本にすべきだった。

「Silence… Can You Hear It?」は、可もなく不可もなくの犯罪サスペンス映画である。主演マノージ・バージペーイーの演技や、久々に銀幕にカムバックしたプラーチー・デーサーイーの存在が多少目を引くだけで、後はあまり特筆すべきもののない映画であった。