ヒンディー語映画界には各時代に「セックスシンボル」と呼ばれる女優たちが存在する。肌の露出を厭わず、セクシーなダンスや演技をする女優たちのことである。かつてはシャルミラー・タゴールやズィーナト・アマーンなどがセックスシンボルとしてもてはやされたが、21世紀に入ってからはビパーシャー・バスとマッリカー・シェーラーワトが入れ替わりでセックスシンボルの座に就いた。だが、インドの女優たちは、セックスシンボルの称号は長続きしないことを理解しており、どこかの時点でそのイメージを払拭し、本格的な女優に転向しようとする傾向にある。それに、元々インドでは局部の露出に対する規制が厳しく、「セックスシンボル」といってもたかが知れている。一時代を築き上げたセックスシンボルがセックスシンボルの座を降りることで、新たなセックスシンボルがどこからともなく現れるという交代劇が長らく続いてきたといっていい。

だが、ヒンディー語映画界におけるそんな控えめな「セックスシンボル」の連鎖を完全に断ち切った人物がいた。サニー・リオーネである。カナダ生まれ、米国育ちのインド系米国人女性で、米国のポルノ業界で名を成した後、ヒンディー語映画界に殴り込んだのである。ヒンディー語映画界にとっては黒船襲来に等しい事件であった。何しろ、カメラの前で裸になってセックスをしていた本物のポルノスターがやって来てしまったのである。今までのどんなセックスシンボルも一発で色あせてしまうほどのインパクトがあった。その影響は、今後も彼女を超えるセックスシンボルは登場しないのではなかろうかと容易に予想できるほどだ。

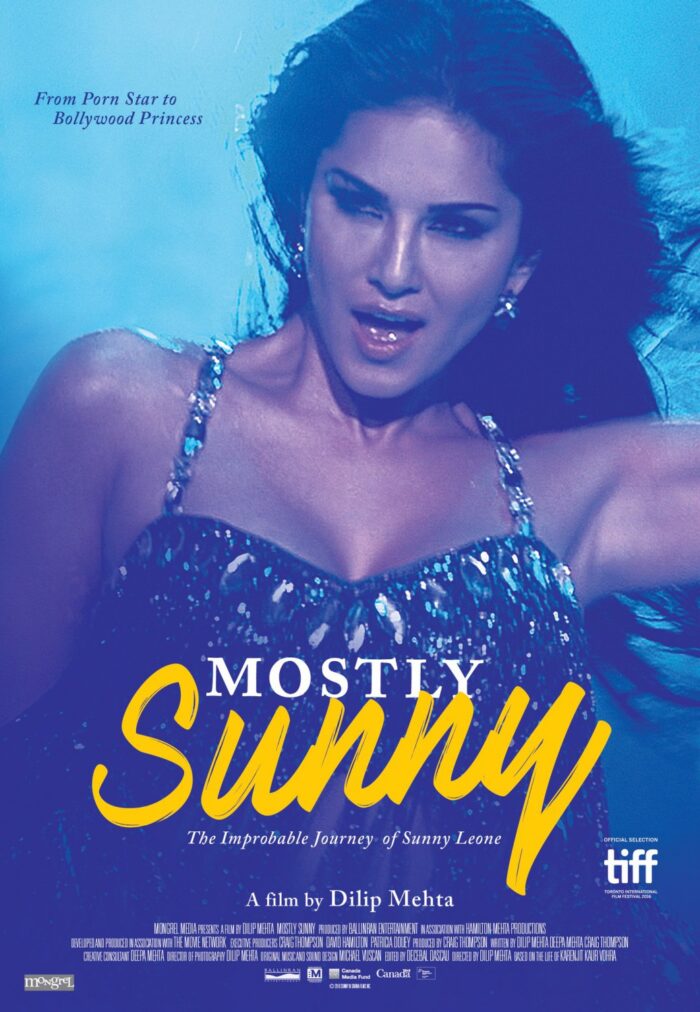

2016年9月11日にトロント国際映画祭でプレミア上映されたドキュメンタリー映画「Mostly Sunny」は、ポルノスターからインド映画スターに転身したサニー・リオーネの数奇な半生を主題にしている。監督はディリープ・メヘター。「Fire」(1996年)などで知られるディーパー・メヘター監督の弟である。ディーパーもこの映画の製作に関与している。

「Mostly Sunny」では、サニー自身のインタビューに加え、彼女の弟、夫、親戚、仕事仲間などのインタビューによってサニーという存在を浮き彫りにしようとしている。映画監督マヘーシュ・バット、元警察官僚キラン・ベーディー、実業家スヘール・セートなど、かなりの大物にもインタビューをしている。一通り観るとサニーの人となりが分かるし、カナダの田舎町に生まれた彼女がどのようにしてポルノスターになり、インドの映画業界に進出したのかが分かるようになっている。

インド系でありながらアダルトビデオに出演したサニーに対する人々の態度は大きく分かれる。弟は割と簡単に彼女のアダルトビデオ出演を受け入れ、彼女が売れっ子になってからは姉の名前を使って大いに小遣い稼ぎをしたようであるが、両親はやはり最後まで認められなかったようだ。特に母親はトラウマからアルコール中毒になり、早くに亡くなってしまった。彼女の親戚や、生まれ故郷サーニアのインド人コミュニティーはサニーを全く疎外しているようである。それとは正反対に、インド本国のインド人の多くは彼女を喜んで受け入れた。

サニーは2011年にリアリティー番組「Bigg Boss」に出演して知名度を上げ、そこでマヘーシュ・バット監督から直接映画出演のオファーをもらって、以後、ヒンディー語映画に出演するようになった。だが、必ずしも順風満帆なスタートではなかったようだ。デビュー作の「Jism 2」(2012年)はセミヒットしたものの、それ以降、ヒット作に恵まれず、一時期彼女の市場価値は急落した。ところが、主演作「Ragini MMS 2」(2014年)がヒットし、彼女が前面に押し出されたダンスナンバー「Baby Doll」が空前の大ヒットとなったことで、彼女はヒンディー語映画界に足場を固めることに成功した。

「Mostly Sunny」を観ていてもっとも印象的なのは、夫のダニエル・ウェバーとの仲の良さだ。ポルノスターと結婚したダニエルにも興味が沸くのだが、とても穏やかそうな人物で、サニーを支え続ける献身的な夫という印象だった。ダニエルもポルノ男優としてサニーとアダルトビデオに出演していたことがあるが、結婚後はアダルト業界から足を洗っている。

サニーのしたたかさも強く印象に残る。彼女はポルノ業界に入るとき、ちゃんと出口戦略を持っていた。金を稼ぐ一方で散財してしまうポルノスターが多い中、サニーはちゃんと蓄財して投資し、次のキャリアの準備をした。そして恐ろしくポジティブであり、どんな誹謗中傷に遭っても自分を見失わなかった。とても強い女性だと感じた。

「Mostly Sunny」は、ポルノスターからインド映画女優に転身した類い稀な経歴を持つサニー・リオーネの半生を主題にしたドキュメンタリー映画である。彼女のインド映画界進出は2010年代の大きな出来事のひとつであり、その舞台裏をカメラに捉えたこの作品は資料としても貴重だ。何より、多くのインド人の興味関心に応える内容になっている。