インド映画ではSF映画は新しいジャンルである。SFに分類される映画は時々作られてはいるが、それほど多くない。元々、インド神話がSFのようなものなので、「サイエンス・フィクション」の方向に行くよりは「宗教フィクション」の方向に行くことの方が多いように感じる。インド製SF映画は、宇宙人モノ、超能力モノ、そして時間旅行モノの3種類に分類できる。2016年9月9日公開のヒンディー語映画「Baar Baar Dekho(何度も見ろ)」は、基本的にはロマンス映画なのだが、時間旅行モノのSF要素が入った、不思議な味付けの作品である。しかも、「宗教フィクション」の方向に振られている。

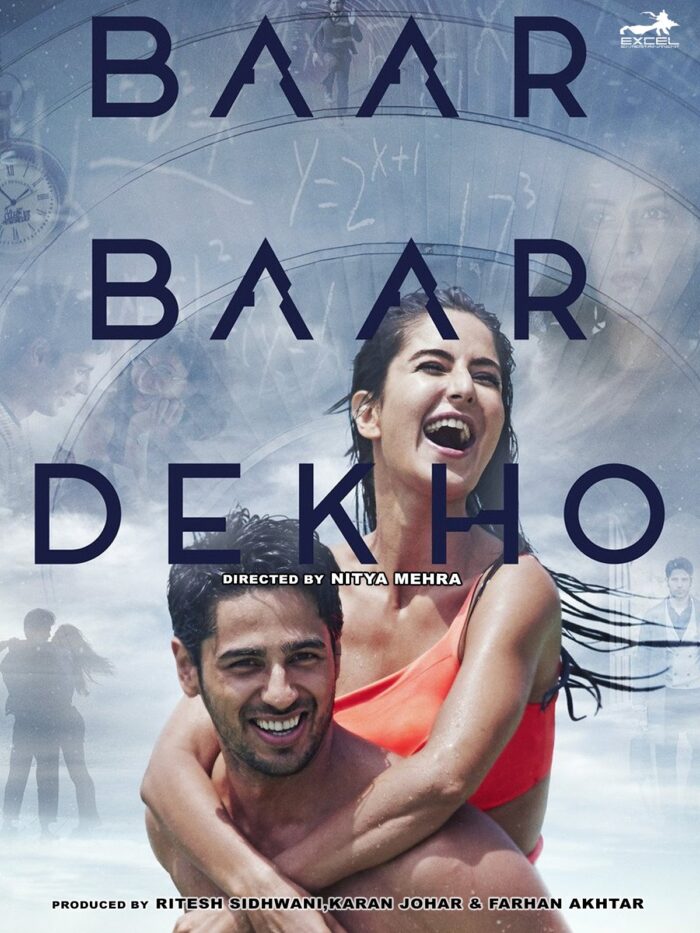

監督は新人のニティヤー・メヘラー。「The Namesake」(2007年)や「Life of Pi」(2012年/邦題:ライフ・オブ・パイ 虎と漂流した227日」で助監督を務めていた女性である。プロデューサーはカラン・ジョーハルとファルハーン・アクタル。主演はスィッダールト・マロートラーとカトリーナー・カイフ。他に、サヤーニー・グプター、ラーム・カプール、サリカー、ターハー・シャー、ローハン・ジョーシー、ラジト・カプールなどが出演している。

舞台はデリー。ジャイ・ヴァルマー(スィッダールト・マロートラー)とディヤー・カプール(カトリーナ・カイフ)は1986年の同日に生まれた幼馴染みであった。ジャイは数学教師になり、ディヤーはアーティストになった。2016年、ディヤーはジャイにプロポーズし、二人は結婚することになる。 ところが、ジャイは人がなぜ結婚するのか理解していなかった。結婚の儀式を執り行うパンディトジー(ラジト・カプール)にそれを問うと、彼はジャイの手首にダーガー(紐)を巻いた。ジャイは、ケンブリッジ大学で数学の研究をするのを夢見ていたが、結婚式の準備中に大学から電話があり、ケンブリッジ大学での研究が認められる。だが、ディヤーの父親ヴィノード(ラーム・カプール)は、二人が英国に行くことを認めなかった。ヴィノードは二人のために家まで買ってしまっていた。 結婚式の前日、ジャイは、相談せずに何でも決めるディヤーとその家族に憤り、ディヤーと喧嘩をしてしまう。その夜、ジャイは酒を飲んで眠る。目を覚ますと、彼はハネムーンでタイにいた。さらに次の日に目を覚ますと、今度は2018年になっていた。しかも、ケンブリッジにいた。ディヤーは妊娠しており、今正に子供が生まれようとしていた。 さらに次の日に目を覚ますと、今度は2034年になっていた。ジャイの息子アルジュンは16歳になっていたが、彼に連れられて向かった先は民事裁判所で、ディヤーとの離婚が決定した。一体何が何だか分からないジャイは、パンディトジーから結ばれた紐を切る。 次の日に目を覚ますと、今度は2023年だった。ディヤーとの離婚を避けるために何かをすべきだと直感した彼は、チトラー(サヤーニー・グプター)との不倫しそうになっていたのを防ぐ。これが離婚の原因だと考えたのだが、次の日に目を覚ますと、2047年になっており、母親(サリカー)の葬儀の場であった。そして、ディヤーとは依然として離婚していた。 もう一度目を覚ますと、再び2023年になっていた。ジャイは、小さな物事に注意を払い、家族に最大限の時間を割くように心掛けた。ただキャリアを追うだけでなく、家族との時間を大切にすることで、彼は幸せを得ることができた。 目を覚ますと、2016年に戻っていた。ジャイはディヤーに謝って仲直りし、彼女と結婚式を挙げる。

21世紀に入り、インド映画は大きな変化を遂げたが、変わらないものがひとつだけある。それは家族を大切にする価値観である。元々、インド人には家族をとても大切にする国民性がある。さらに、インドでは、映画は家族揃って楽しむ娯楽であり、メインの観客は一般には家族連れ客となる。よって、インド映画は家族至上主義を貫いて来ている。どんなにモダンなテーマの映画であっても、家族に対する価値観は不変だ。家族こそ、インド映画の真髄だと言える。

家族の大切さを強調するために、その対立項も様々用意される。その中でもよく取り上げられるのが「仕事」や「キャリア」だ。人は人生において、仕事を優先すべきか、家族を優先すべきか。仕事は家族のためにすべきか、家族は仕事のためにあるのか。多くの人が直面する課題であるが、それらの問いに対してインド映画が提案する答えはただひとつ、家族である。結婚前の男女の場合は、「家族」が「恋愛」に置き換わる訳だが、結婚へのステップが恋愛だとすれば、家族と恋愛は同義となる。この件に関して、インド映画に一片の迷いもない。この種の映画では、「Love Aaj Kal」(2009年)が代表例だ。

「Baar Baar Dekho」も、家族を何よりも優先する生き方を推奨する、いかにもインド映画らしい映画だった。主人公のジャイは、数学が得意で、数学者としてキャリアを積むことを何より優先していた。だから、幼馴染みのディヤーからプロポーズされたときも、すぐに返事をすることができなかった。彼はケンブリッジ大学に行って、さらにキャリアップをしようと思っていたからだ。だが、幼少時よりディヤーの押しの強さに負けて来たジャイは、彼女と結婚することにする。

だが、ジャイは結婚式の前日から不思議な状態に陥る。目を覚ますごとに異なる年代に身を置くことになるのである。しかもそれらは、ハネムーン、妻の出産、妻との離婚、母親の死など、人生の重要な節目であった。また、ジャイに何かを気付かせようとしているかのように、ディヤーとの離婚という結果をまず見せ、その結果を生んだ原因の年代まで戻ることにもなった。

ジャイは、ディヤーとの離婚を何としてでも避けようとした。当初ジャイが考えた離婚の原因は不倫であった。彼は不倫を回避することで離婚も回避したと考えるが、ディヤーと離婚する未来は変わらなかった。最終的にジャイが行き着いた離婚の原因は、彼が家族を顧みず常にキャリアアップを追い求めてばかりいたことだった。それに気付いた後、その分岐点となった2023年のある日を、彼は家族最優先で過ごす。そうすることで、彼は「現在」にあたる2016年に戻って来ることができた。

ジャイの時間旅行は、タイムマシーンによるものではない。パンディトジーによる魔法と受け止めることができたが、はっきりとそう示されていた訳ではない。彼が酔っ払って眠っているときに見た夢かもしれない。だが、このユニークなストーリーテーリングにより、SF映画の要素が混ざったロマンス映画に仕上がっていた。ただし、アダム・サンドラー主演「もしも昨日が選べたら」(2006年)やTJサイン主演「Click」(2011年)などとの類似が指摘されている。

ただし、ディヤーとの喧嘩の原因となった、勝手に新居購入は、新郎側からしたら嫌なことだろう。ジャイは英国に渡ろうとしていたためにそれに反発したことになっていたが、そうでなくても、新婦の父親から無断で新居をプレゼントされるのは、これから愛する妻と一緒に自立して新生活を始めようとする男性のプライドに関わることだ。持参金の一種と考えることもできるが、だとしても事前に相談しておくべきだった。

ところで、ヒンドゥー教の婚姻は、新郎新婦が一緒に火の回りを7回回ることで結ばれる。1周ごとに新郎新婦は以下の誓いを立てる。映画の中でパンディトジーが解説をしていた。

- 一生、お互いを尊敬する。

- お互いを支える。

- 宗教を守る。

- 愛情と信頼の力で、幸せで平和な人生を送る。

- 自分のためだけでなく、全世界を良くすることを考える。

- 生活が変化しても一緒に歩む。

- お互いの同意の上で忠実な人生を送る。

しかも、ヒンドゥー教の結婚は、今世1回限りでなく、先の来世6回、合わせて7回分の誓いとなる。何でもロジカルに考えてしまうジャイは、4組に1組が離婚するというデータの方が現実的で、ヒンドゥー教のその途方もないコンセプトを鼻で笑う。だが、一連の出来事を経て、彼はディヤーを7世まで愛することを誓うのだった。

主演のスィッダールト・マロートラーとカトリーナ・カイフは初共演となる。美男美女のカップルであり、スクリーン上の相性も良かった。特に、カトリーナが絶妙な演技をしている場面があった。新居を見せられたジャイが機嫌を悪くし、それに対してディヤーが謝りつつも彼を責めるシーンだ。また、様々な年代のディヤーを彼女が一人で演じ、それなりに年を取ったメイクをしていた。普通、スター女優がお婆さん役などを演じるときは、申し訳程度の白髪が加わっているだけという投げやりなメイクもあるのだが、今回のカトリーナは、演技に加えてメイクにもリアリティーを求める努力をしていたと感じられた。

基本的には明るい雰囲気の映画で、優れた音楽とダンスがそれをサポートしていた。結婚式ソング「Nachde Ne Saare」、エンドクレジットソング「Kala Chashma」などのヒット曲も出ている。作曲は、アマール・マリク、ジャスリーン・ロイヤル、 バードシャーなどが担当している。

どういうつながりか分からないが、ロンドンのシーンで、日本人女性が、ジャイの弟タルンの恋人役で出演していた。関西弁をしゃべっていたので、本物の日本人だと思われる。

「Baar Baar Dekho」は、時間旅行SFの要素が入ったロマンス映画であり、かつ、インド映画のお家芸である家族至上主義映画である。主演スィッダールト・マロートラーとカトリーナ・カイフの好演も光るし、音楽も良い。興行的には振るわなかったようだが、観て損はない映画である。