現在ヒンディー語映画界において、国際的な映画シーンを念頭に置いて映画作りをしているフィルムメーカーは何人かいるが、アヌラーグ・カシヤプはその筆頭に数えられる。「Black Friday」(2004年)や「Dev. D」(2009年)などを監督したことで知られるアヌラーグ・カシヤプは、監督、脚本家、俳優そしてプロデューサーとして積極的に活動をしており、インド映画の領域を果敢に拡張し続けて来ている。

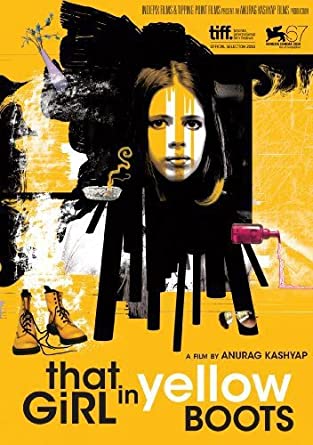

アヌラーグは2011年4月30日に女優カルキ・ケクランと結婚した。カルキはインド生まれのフランス人という変わったバックグランドの女優で、「Dev. D」のチャンダー役でブレイクした。最近は「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年)に出演していたことが記憶に新しい。演技をしっかり学んだだけあり、演技力は申し分ない。ただ、外見は完全にフランス人ながら、なぜかインド人の役を宛がわれることが多く、何も知らない観客には大いに混乱をもたらす恐れがある。それはさておき、アヌラーグはカルキを主演に据えた「That Girl in Yellow Boots」を制作・監督した。この映画の脚本はアヌラーグとカルキが共同で執筆したとされており、正に夫婦共作ということになる。ただしこの映画が作られていたときには二人は結婚しておらず、初上映も2010年のヴェネチア国際映画祭で、結婚前となる。インドでは2011年9月2日に公開された。

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:アヌラーグ・カシヤプ

音楽:ナレーン・チャンドラヴァルカル、ベネディクト・タイラー

歌詞:ヴァルン・グローヴァー

出演:カルキ・ケクラン、ナスィールッディーン・シャー、プラシャーント・プラカーシュ(新人)、グルシャン・デーヴァイヤー(新人)など

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサントクンジで鑑賞。

ルース(カルキ・ケクラン)は20歳の英国人だったが、5歳の頃に家族の元を去ってインドへ帰ったインド人の父親アルヴィンド・パテールを探すために、家出同然で母親の元を飛び出し、ムンバイーに滞在していた。ルースは、姉のエミリーが自殺したことと、父親の失踪は関係があると考えていたが、全ては母親が悪いと思い込んでいた。ルースはムンバイーのマッサージパーラーで違法に働きながら、父親の情報収集をしていた。手掛かりは父親から送られて来た一通の手紙のみだった。 ルースにはプラシャーント(プラシャーント・プラカーシュ)というボーイフレンドがいたが、麻薬中毒で、事あるごとに彼女にセックスを要求して来ており、ルースは愛想が尽きていた。また、プラシャーントはカンナディガ・マフィアのチッティヤッパ(グルシャン・デーヴァイヤー)から20万ルピーの返金を求められ、命を危険にさらされていた。ルースの心の拠り所は、マッサージパーラーの常連ディワーカル(ナスィールッディーン・シャー)ぐらいだった。 ルースの滞在は既に1年を越えており、観光ヴィザの延長をしようとFRO(外国人登録局)を訪れていたが、規則上観光ヴィザの延長は認められておらず、不法滞在状態となっていた。ルースはマッサージパーラーでオフィサーに性的サービスを提供しながらやり過ごしていた。 これまでルースは、父親がプネーのオショー・ラジニーシュ・アーシュラムに滞在していたことを突き止めていた。ルースは度々プネーへ通い、父親の手掛かりを探す。そこでルースは、父親がアルヴィンド・パテールからベンジャミン・パテールに名前を変えていたことを知る。また、ベンジャミン・パテールは既にプネーを去っており、ムンバイーに住んでいることも分かる。 ルースはベンジャミン・パテールの家を訪ねる。ベンジャミンは留守だったが、家にはルースの写真がたくさんあった。また、ベンジャミンの顔を見たルースは衝撃を受ける。なんとそれは、最近毎日マッサージパーラーに来る男だった。 翌日、ルースはマッサージパーラーでその男を待ち構える。そしてルースはその男に熱湯を掛け、エミリーのことを問い質す。今やルースには全てが理解できるようになっていた。ベンジャミンはエミリーの母親と結婚したものの、ロリコン趣味で実はエミリーを手に入れようとしていたのだった。ベンジャミンはエミリーを妊娠させてしまい、それを苦にエミリーは自殺してしまった。そしてそれをきっかけに彼は英国を去ってインドに戻って来たのだった。ルースは拳銃を取り出して父親を殺そうとするが殺さず、一人部屋に閉じこもって泣く。そこへプラシャーントがやって来る。プラシャーントは拳銃を持ってその男を捜すが、既に雑踏の中に紛れ込んでいて見つからなかった。ルースはプラシャーントを残してタクシーに乗る。

ヒンディー語映画界では父権の否定が流行しているのであろうか?昨年の「Udaan」(2010年)に続き、今年は「Patiala House」(2011年)、「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年)など、父親がネガティブなイメージと共に描かれる作品が急に出て来た。そしてこの「That Girl in Yellow Boots」である。英国から父親を捜しに来た20歳の女性ルースが主人公のこの映画でも、エンディングにおいて、あんなに恋い焦がれていた父親がロリコンかつ最低の人間であった実態が暴かれる精神的どんでん返しでまとめられている。失踪した父親のことを隠そうとする母親との関係が悪化することも含め、このプロットは、「Zindagi Na Milegi Dobara」におけるイムラーンのエピソードと重なるものがある。最後にルースが父親を殺さなかったことだけが唯一の救いだったが、父親の情けなさは余計際立つ。

ルースは終始クールで、彼女が感情を発露するシーンはほとんどないのだが、唯一ボーイフレンドのプラシャーントに「私は自分を無条件で愛してくれる人が欲しい」と叫ぶシーンがあり、それが彼女の全てだと言える。そして無条件に愛情を注いでくれる人物としてルースは一途に父親を追い求めていたのだった。その裏返しとして、ルースは母親と喧嘩をしていた。母親が父親の失踪について詳しく語ってくれなかったため、ルースは母親が父親の失踪と姉エミリーの自殺の原因だと思い込み、飛び出して来たのだった。ところが、事実は彼女が想像していたものとは正反対だった。父親はロリコン趣味があり、エミリーを手に入れようとして、その母親と再婚したのだった。そしてエミリーを妊娠させ、自殺させてしまう。また、父親はルースを実の娘だと知っていながらマッサージパーラーに通い、1,000ルピーの追加料金を払って「ハンドシェイク(手コキ)」までさせていた。今や彼の欲望の対象はルースに移っていたのだった。

アヌラーグ・カシヤプ監督がもっとも凝ったのが、ルースの父親の正体である。ルースが、やっと突き止めた父親の家を訪ねたとき、エレベーターから一人の男が出て来る。ヒンディー語映画をよく見ている人なら、その人物が多才な俳優ラジャト・カプールであることがすぐに分かる。ラジャトが端役での出演であるとは普通考えられないことから、観客は自然に、ラジャトがルースの父親なのだと考える。だが、ラジャトは本当に単なるかませ役で、父親は別の人物――それまでも何度もスクリーンに登場していた、マッサージパーラーの常連客の一人――であることがすぐに分かる。これは誰もが騙されることだろう。

題名となっている「イエロー・ブーツ」であるが、ルースは実際に黄色いブーツを履いており、それを強調するように足がアップになるシーンもいくつかある。だが、このブーツがストーリー上重要な役割を果たすことはない。単なるアクセサリーである。これも、アヌラーグ・カシヤプ監督の一流の引っかけなのだろうか。

元フランス領ポンディチェリーのオーロビルに生まれ育ち、外国人がインドで暮らす上で体験しがちなことを大体体験して来たであろうカルキが脚本を書いただけあり、インドの描写に外国人の視点が入っていて共感できた。もっとも共感できたのは何と言っても冒頭FROのシーンである。今ではFRRO(デリーの外国人登録局)やFRO(デリー以外の外国人登録局)もかなりモダン化されており、映画で描かれているようなコテコテのお役所仕事ではないと思うが、カルキはそのずっと前からインドで外国人が長期滞在する難しさを目の当たりにしているはずで、それがスクリーン上でよく再現されていた。「観光ヴィザの延長は不可能」という台詞も、外国人だからこそ盛り込めたものだ。また、カルキ自身が生まれ育ったオーロビルについての言及もあった。

カルキ・ケクランの演技力については今更事細かく言及する必要はないだろう。今回は、インド人と英国人のハーフ役で、外見からそう違和感のない役を演じていたこともあり、彼女の本領がかなり発揮されたと言える。アンニュイな雰囲気も映画にマッチしている。また、インタビューによると、カルキはインド人が白人女性のことを「軽い」と偏見を持っていることに反感を持っているようで、彼女が演じたルースも、「ハンドシェイク」を仕事としながらも、セックスは頑なに拒否するという、一応ストイックな役柄を演じていた。おそらくこの人物設定には彼女の強い意向があったと思われる。また、以前からこの映画にはカルキのベッドシーンがあると噂されていたのだが、それもなかった。あるのは「ハンドシェイク」のシーンのみである。

ルースの恋人プラシャーントを演じたプラシャーント・プラカーシュとカンナディガ・マフィアのチッティヤッパを演じたグルシャン・デーヴァイヤーは、演劇界で活躍して来たものの、映画は今回が初めて。他にナスィールッディーン・シャーが印象的な脇役として出演する。彼が演じたディワーカルは、マッサージパーラーの常連客ではあるが、「ハンドシェイク」のサービスは受けておらず、純粋にマッサージをしに来ており、ルースの良きアドバイザーとなっていた。

一応ヒンディー語映画とのことであるが、英語の台詞が多く、ヒングリッシュ映画と呼んでも差し支えないだろう。珍しいところではカンナダ語の台詞がいくつか入る。カンナダ語の台詞には英語字幕が入る。

「That Girl in Yellow Boots」は、アヌラーグ・カシヤプ監督がまたひとつ世に送り出した野心的な作品。露骨な性描写はないが、「ハンドシェイク」など、際どいシーンが多いし、ストーリーにも異常性愛が盛り込まれている。しかしながら、インド映画の定義を覆すほど、インドの地において全く異なる地平を目指した作品であり、観る価値は十分ある。