今日はPVRアヌパム4で、2006年4月28日公開の新作ヒングリッシュ映画「The Mistress of Spices」を観た。主演は「インドの女神」アイシュワリヤー・ラーイ。アイシュワリヤーは、2004年にグリンダル・チャッダー監督のヒングリッシュ映画「Bride and Prejudice」に出演しており、今回が英語映画出演第2弾となる。

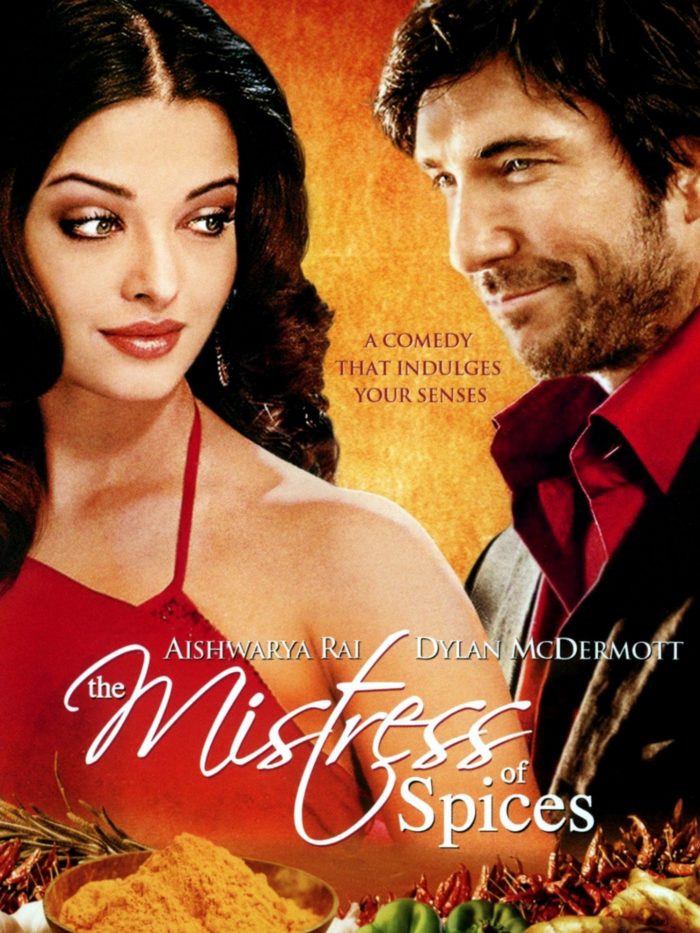

題名は、「スパイス使い」とでも訳そうか。米国在住ベンガル人女流作家チトラー・バナルジー・ディヴァーカルニー原作の同名小説をもとに作られた映画である。プロデューサーはグリンダル・チャッダー、監督はグリンダル・チャッダーの夫のポール・マエダ・バージェス。キャストは、アイシュワリヤー・ラーイ、ディラン・マクダーモット、アヌパム・ケールなど。

サンフランシスコに「スパイス・バーザール」という名の店を開くインド人女性ティロー(アイシュワリヤー・ラーイ)は、客の抱えている問題を見抜き、スパイスの力でそれを癒す能力を持っていた。しかし、ティローは3つのルールを守らなければならなかった。1) スパイスの力を自分の欲望のために使わないこと、2) 他人の肌に触れないこと、3) 店から外に出ないこと。これらのルールを破ったとき、スパイスは罰を下すと師匠に警告されていた。ティローはそれらのルールを守りつつ、店にやって来る人々の相談に乗っていた。 ある日、ティローは店の前で事故に遭って負傷したダーグ(ディラン・マクダーモット)を助ける。スパイスたちはティローに警告するが、ティローは彼に恋するようになってしまう。また、ティローはダーグに触れ、ルールのひとつを破ってしまう。 すると、スパイスたちはティローではなく、ティローの顧客を罰するようになる。今までティローのスパイスに助けられていた人々は、スパイスのせいで不幸に襲われるようになる。それを見たティローは、客を取るか、愛を取るかのジレンマに陥る。ティローは一旦はスパイス使いの道に戻るものの、やはりダーグを忘れることができず、今度は「店から出てはいけない」というルールを破って、ダーグと一緒にデートをしてしまう。店に帰って来ると、スパイス・バーザールの店内は無茶苦茶に荒らされてしまっていた。 ティローは最終的に、愛とスパイスの両方を取る道を行く。ティローはまず、スパイス・バーザールを閉店することに決める。そしてスパイスの力を使って自らを着飾り、ダーグの家へ行って一緒に一夜を過ごす。その後、店に戻ったティローはスパイスに火を付け、焼身自殺を図る。 だが、翌朝気付いたときにはティローはダーグに助け出されていた。手には赤唐辛子が握られていた。スパイスはティローの愛を許してくれたのだった。

グリンダル・チャッダーはもしかして少女趣味の人なんじゃないだろうか?彼女は「Bend It Like Beckham」(2002年/邦題:ベッカムに恋して)のヒットで一躍有名になったが、続くヒングリッシュ映画「Bride and Prejudice」は見事に外し、次回作でどう出るかが注目されていた。僕は「Bride and Prejudice」をそれほど駄作だとは思わなかった。インド人女性と英国人男性の恋愛という点で少し不安があったが、インド映画的娯楽映画を英語でやりたかったんだな、という意図がはっきりと分かった分、監督のお遊びと受け止めることができたからだ。しかしこの「The Mistress of Spices」はどう見てもチャッダー監督のグロテスクな少女趣味の産物としか思えない。スパイス使いというキャラクターは新しかったが、言うなれば魔法使い。スパイス使いとしての責務と恋愛の間の板ばさみはまだいいとしても、恋愛のために焼身自殺をし、それが結局恋愛成就につながるというお伽話的クライマックスは、いかにも乙女の夢物語という感じがする。しかも今回も前作と同じくインド人ヒロインが白人男性と結ばれる結末である。一連の作品の中で、チャッダー監督が観客に何を訴えたいのか、段々分かって来た。外国人と結婚した自身の行動を正当化したいのだろう。恋愛を賞賛しながらも最低限の伝統・習慣・ルールを守る傾向にあるインド映画の伝統とは全く違った、ラディカルな映画を作る映画監督だと思う。

ひとつひとつの花に意味があるという「花言葉」は日本人にも馴染みが深いが、スパイスのひとつひとつにも意味があり、それぞれ効能があることを知るのは新鮮な体験である。それらが果たして本当にインドの伝統医学に基づいたものなのかは知らないが、映画中ではカルダモン、シナモン、コショウ、トゥルスィー、ターメリックなどなどのスパイスの効能が語られ、とても興味深い。ティローが経営するスパイス・バーザールの店内の雰囲気もとてもいい感じだ。また、ティロー(Tilo)という名前は「ゴマ」という意味であり、それが映画の最後で締めの台詞につながっているところもニクイ演出であった。

アイシュワリヤー・ラーイがヒロインを演じることはおそらく最初から決まっていたことだろうが、相手役のキャスティングには疑問を投げかけざるをえない。アイシュワリヤー演じるティローは、店の前でバイクで怪我をしたダーグというアメリカ・インディアンの血を引く米国人に一目惚れしてしまう。そのダーグをディラン・マクダーモットという米国人男優が演じているのだが、全然アイシュワリヤーと釣り合っていない。まだ「Bride and Prejudice」のマーティン・ヘンダーソンの方がよかった。しかもアイシュワリヤーは、ステレオタイプなインド人女性役を強要されており、彼女の魅力がほとんど発揮できていなかった。彼女の英語も、感情がこもっていないような気がする。アイシュワリヤーは、英語の映画に出演したい気持ちは分かるが、もっと脚本をよく見て映画を選ばないと、海外の映画界において女優としての価値を下げてしまうだろう。また、ソフトなベッドシーンはあったが、キスシーンはなかったことも付け加えておく。

脇役の中では、スパイス・バーザールの常連客の一人を演じたアヌパム・ケールが最も名の知れた男優である。彼は「Bride and Prejudice」にも出ていた。だが、大した見せ場はなかった。アヌパム・ケールが演じたお爺さんの孫娘ギーター役を演じたのは、パドマー・ラクシュミー。世界的に有名なインド系英国人作家サルマーン・ルシュディーの妻である。このギーターのキャラクターは、ほとんど出て来ない端役ではあるが映画のメッセージとしてとても重要だった。ギーターは、メキシコ人とアメリカ人のハーフと恋愛結婚しようとして、両親や祖父を困らせるのである。やはり、インド人女性と外国人男性の恋愛が、チャッダー映画の根幹にある。

言語はほとんどが英語。時々ヒンディー語も登場するが、重要な台詞はない。ダーグの回想シーンでは、アメリカ・インディアンの言語も出てくる。また、ティローの幼年時代のシーンは、おそらくケーララ州で撮影されたと思われる。ケーララ州はアーユルヴェーダの故郷として知られている。

「The Mistress of Spices」は、アイシュワリヤー・ラーイが出演する英語映画ということで十分注目される映画ではあるが、それ以外に特筆すべき事柄がある映画ではない。グリンダル・チャッダー監督は、今度はジョン・トラボルタ、ジェニファー・ロペス主演の「Dallas」を監督するようだが、果たしてどうなるのだろうか?