2001年11月15日公開のヒンディー語映画「Abhay」は、タミル語映画界のスーパースター、カマル・ハーサンが一人二役で主演を務める映画である。カマル自身が1984年に書いた小説「Dhayam」を原作にしている。タミル語版は「Aalavandhan」という題名で、ヒンディー語版と同時撮影されている。ヒンディー語版とタミル語版では、キャストなどに若干の違いがある。2022年9月14日に鑑賞した。

監督はスレーシュ・クリシュナ。主演カマル・ハーサン以外には、ラヴィーナー・タンダン、マニーシャー・コーイラーラー、ミリンド・グナージー、ヴァッラブ・ヴャース、ヴィクラム・ゴーカレー、ヤシュパール・シャルマーなどが出演している。音楽監督はシャンカル=エヘサーン=ロイである。

ヴィジャイ・クマール少佐(カマル・ハーサン)はカシュミール渓谷でテロリストを殲滅し手柄を立てたが、負傷してデリーの病院に入院した。彼の許嫁テージュー(ラヴィーナー・タンダン)が妊娠していることが分かり、二人は結婚を早める。ヴィジャイ少佐は双子の弟アバイ(カマル・ハーサン)に結婚を報告する。アバイは精神病院に入っていた。だが、アバイはテージューのことを淫売だと決め付け、彼女からヴィジャイを守ろうと決意する。 ヴィジャイ少佐とテージューの結婚式が行われた日、アバイは精神病院を抜け出す。世間には自分は死んだと見せ掛けていたが、ヴィジャイ少佐はアバイがまだ生きていると直感していた。ヴィジャイ少佐の家が何者かに荒らされたことで、彼らはウーティーに逃れる。ちょうど叔父ランガナート(ヴィクラム・ゴーカレー)が亡くなり、クーヌールにあった実家を売却する用事もあった。 クーヌールの家でヴィジャイ少佐はアバイと共に子供時代を過ごしたが、あまりいい思い出はなかった。父親のサントーシュ(ミリンド・グナージー)はジャヤンティーという愛人を作り、母親はそれを苦に自殺した。サントーシュはジャヤンティーと結婚するが、ヴィジャイもアバイも彼女を嫌っていた。ランガナートがヴィジャイを引き取り、陸軍士官学校に入れたが、アバイはサントーシュとジャヤンティーの元に残された。サントーシュは心臓発作により死に、アバイはジャヤンティーを殺す。 ウーティーで宿泊していたホテルにアバイが現れる。アバイはテージューを殺そうとするが、ヴィジャイ少佐に助けられる。ヴィジャイ少佐はアバイと戦い、追い詰めるが、彼はガスシリンダーを爆発させて死ぬ。ジャヤンティーのお腹の子は双子であった。

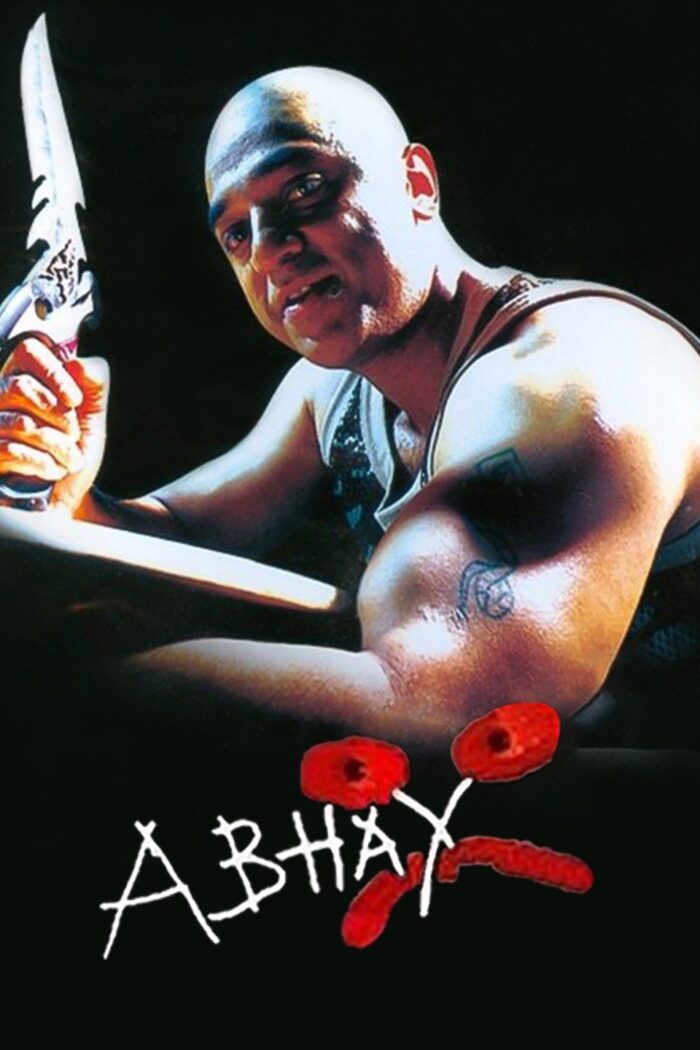

カマル・ハーサンが双子の兄弟を一人二役で演じているが、演技面で高い技巧力が求められたのは、双子の弟アバイの方である。子供の頃から聡明だったが残酷でもあり、継母ジャヤンティーを殺して精神病院に入っていた。アバイは継母に激しい憎悪を抱いており、その憎悪をヴィジャイの許嫁テージューに転嫁するようになる。アバイは精神を安定させるために薬物も摂取しており、それがさらに彼に幻想を見せる。死んだ母親が現れたり、映画スターのシャルミリー(マニーシャー・コーイラーラー)と妄想の中で踊ったりする。カマル・ハーサンの鬼気迫る演技は、この映画の最大の見所であった。

また、アバイの妄想や幻想はVFXによって映像化されていた。ハリウッドの協力も得て作られたようだが、どうも垢抜けなくて、お世辞にも高いレベルのものではない。2001年公開の映画ということを差し引いても、未熟さを感じてしまう映像であった。サイケデリックでスタイリッシュな映像が話題を呼んだ、ダニー・ボイル監督「トレインスポッティング」は既に1996年に公開されている。それには到底及ばない。

物語の大部分はデリーが舞台である。インド初のマルチプレックスであるPVRアヌパム4が映っているシーンもあり、懐かしかった。1月26日の共和国記念日にデリーのラージパトで行われる共和国記念日パレードを背景にストーリーが進むシーンもある。セキュリティーが厳しいので、その当日に撮影をしたわけではないと思うが、戦車が走行していてなかなか本格的な映像だった。

人気ミュージシャン・トリオのシャンカル=エヘサーン=ロイが手掛けた映画音楽としてはかなり初期の例である。彼らは「Dil Chahta Hai」(2001年)で、新時代を予感させる斬新な音作りで一躍有名になったが、それと同じ頃にこの「Abhay」の作曲もしていたはずだ。笑い声を音楽に取り込んだ「Hans De Hans De」やアフリカ音楽っぽい「Zingoria」など、実験的な曲があってバラエティーに富んでいる。

「Abhay」は、タミル語映画界のスータースター、カマル・ハーサンが一人二役の主演を演じ、かつ、彼が若い頃に書いた小説を原作とした野心的なサイコスリラー映画である。タミル語版とヒンディー語版を同時製作していることからも自信のほどがうかがえる。ただ、興行成績は期待通りには行かなかったようだ。少し奇をてらいすぎたのかもしれないし、VFXの稚拙さが影響したのかもしれない。それでも、悪くない映画である。