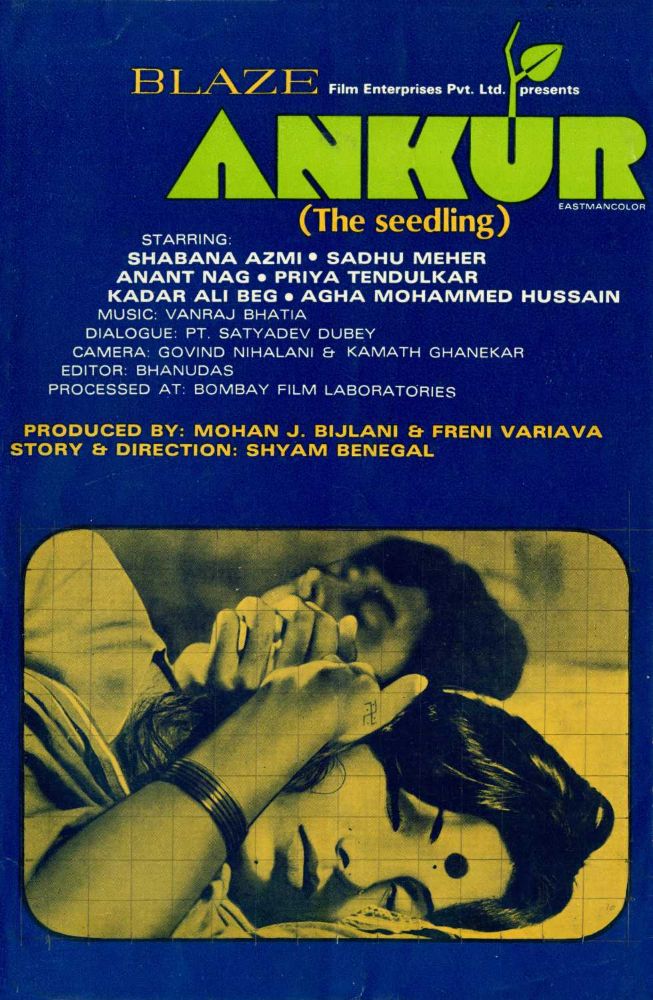

1970年代からヒンディー語映画界で盛り上がったパラレル映画運動において、その旗手の一人とされたのが、広告業界から映画監督に転向したシャーム・ベーネーガルであった。彼はヒンディー語パラレル映画の代表作をいくつも撮っているのだが、その中でも彼が初めて撮った長編映画「Ankur」の誉れが高い。「Ankur」は1974年6月21日から7月2日まで開催されたベルリン国際映画祭でプレミア上映されたとされるが、どの日に上映されたのかは公式記録がない。「Ankur」はインド国内で絶賛され、興行的にも成功した他、ベルリン国際映画祭で金獅子賞にノミネートされるなど、国際的にも高く評価された。

主演は新人のシャバーナー・アーズミーとアナント・ナーグ。他に、ミルザー・カーディル・アリー・ベーグ、プリヤー・テーンドゥルカル、サードゥ・メヘル、アーガー・ムハンマド・フサインなどが出演している。

題名の「Ankur」とは「芽」や「若葉」といった意味だ。「The Seedling」という英題が添えられているが、これは「苗木」という意味であり、ヒンディー語の題名と若干意味が異なる。また、「Ankur」には「兆し」という派生的な意味もあり、映画の内容から、こちらのニュアンスも含まれた題名であることは確実である。

村に広大な土地を所有し、自身は都市に住む地主(ミルザー・カーディル・アリー・ベーグ)は、高校を卒業したばかりの息子スーリヤ(アナント・ナーグ)をサールー(プリヤー・テーンドゥルカル)と結婚させ、土地の管理人として村に送る。サールーはまだ幼かったため、結婚後もまだしばらく実家にいた。よって、スーリヤは一人で村を赴く。

村の家では、陶工カーストのラクシュミー(シャバーナー・アーズミー)と聾唖の夫キシュタイヤー(サードゥ・メヘル)が使用人として仕えていた。村に到着してすぐにスーリヤは周囲を検分して回り、あれこれ口を出し始める。スーリヤには、父親の愛人カウシャリヤーとその息子プラタープに土地が与えられているが我慢ならず、彼らの水田に送られていた水を止める。また、キシュタイヤーがスーリヤの土地に植えてある椰子の木から酒を盗んでいたことが発覚し、彼を丸坊主にする。屈辱を受けたキシュタイヤーはある日突然いなくなってしまう。

スーリヤは家でラクシュミーと二人きりでいる内に彼女に接近するようになり、やがて二人は肉体関係となる。だが、父親がやって来てスーリヤの行いをとがめ、早めにサールーを彼と一緒に住まわせる。サールーはラクシュミーの存在が気に入らず、彼女を遠ざようとする。だが、ラクシュミーは妊娠していることに気付く。キシュタイヤーは行方不明だったので、彼女が身ごもったのはスーリヤの子であった。

この事実にスーリヤは驚愕し、ラクシュミーに堕胎を勧める。だが、元々子供が欲しかったラクシュミーは何としてでも産もうとする。ある日、ラクシュミーは米を盗んでいるところをサールーが目撃する。スーリヤはそれを口実にラクシュミーを追い払う。だが、いつの間にかキシュタイヤーが戻ってきていた。キシュタイヤーはラクシュミーが妊娠したことを知り、神に感謝し、スーリヤにあいさつに行く。だが、スーリヤはキシュタイヤーが彼に復讐しに来たと勘違いし、キシュタイヤーを鞭で打つ。

その無慈悲な態度を見た村人たちはスーリヤに愛想を尽かす。スーリヤの腰巾着のように付き従っていた少年も彼の家の窓に石を投げて割る。

映画の中では主な舞台になっているのがどこなのかについてはっきりと明示はされない。だが、主人公スーリヤの乗っている自動車のナンバープレートがアーンドラ・プラデーシュ州のものであること、また、ラクシュミーなど村人たちのしゃべる言葉が同州で話されるヒンディー語の一方言ダキニー語であることなどから考えて、ハイダラーバード周辺のテランガーナ地方にある村であることが推察される。

スーリヤは都市部で教育を受けたおかげでリベラルな思考を持っており、カーストによる差別もしていなかった。父親は昔ながらの封建領主であり、妾カウシャリヤーとの間にプラタープという子供ももうけていたが、スーリヤはそれが気に食わなかった。その憤りも、女性のような弱者を虐げてきた家父長制に対するリベラルな価値観から生まれているものだと思われた。新しい考えを持った新世代の若旦那が、因習に縛られた保守的な村に住み始め、農民たちの生活向上や古い因習の打破などを行うような映画かと一瞬だけ期待される。

だが、スーリヤは父親よりも偏屈な人間であった。カウシャリヤーとプラタープは父親から農地を与えられていたが、スーリヤは彼らの水田に注ぎ込まれる用水を止めてしまう。確かに妾を取ることは地主階級の奢りが成せるわざだったかもしれないが、父親はきちんと責任も取っており、妾とその子供に土地を分け与えていた。だが、スーリヤは私怨から彼らの嫌がらせをしていた。

さらに、性的欲求不満を抱えていたスーリヤは、美しい使用人ラクシュミーを手込めにしてしまう。ラクシュミーは陶工カーストの女性である。陶工カーストは一般的にOBC(その他の後進階級)とされており、不可触民ではない。だが、テランガーナ地方を含む特定の地域では、陶工カーストは限りなく不可触民に近い扱いをされていると報告されており、「Ankur」でのラクシュミーもそれに近かった。よって、ラクシュミーはほぼ不可触民の女性だと考えることができる。当然、上位カーストのスーリヤにとって、ラクシュミーは触れるだけで穢れてしまう存在だ。ましてや彼女の作った料理やチャーイを摂取したり、彼女と性行為をしたりすることなどもってのほかだ。本来ならば、彼女は家の掃除などをするために置かれた使用人である。だが、彼はラクシュミーの作ったチャーイを飲み、彼女に料理を作らせ、そして彼女と寝る。それは、一見するとリベラルな態度なのだが、実態は結局、彼が毛嫌いしていた封建制度や家父長制度の一環であった。さらに悪いことに、彼は地主としての義務を果たそうとしていなかった。ラクシュミーは妊娠してしまうが、スーリヤはその責任を決して取ろうとせず、何とかうやむやにしようとした。

この辺りでスーリヤとラクシュミーの立場が完全に逆転する。スーリヤは始終オロオロしており、何とか自分の行った行為がばれないように腐心する。だが、ラクシュミーは肝が据わっており、絶対に我が子を産むと言い切る。彼女からはもはや使用人としてのへりくだった態度は消えており、そこにあったのは母親としての尊厳のみであった。スーリヤとラクシュミーの対比が見事であった。

また、ラクシュミーの夫キシュタイヤーも純朴な男性であった。妻が妊娠したことを知って、まさかスーリヤによって身ごもらされたとは考えず、純粋に神様の思し召しだと信じて感謝する。だが、小心者だったスーリヤは、ラクシュミーがキシュタイヤーに全てを暴露し、キシュタイヤーが怒ってスーリヤを襲いに来たと早とちりして、キシュタイヤーを捕まえさせて鞭を打つ。スーリヤは、なんと心が狭く、猜疑心が強く、臆病な人間だろうか。都市生活が彼をそうさせてしまったのだろうか。それに比べて、言葉がしゃべれず、耳も聞こえないキシュタイヤーは、なんと謙虚で純粋な人間だろうか。これは農村に住む人々の礼賛であろうか。

勘違いから農村の人々の前でキシュタイヤーに対して残酷な鞭打ちを行ったスーリヤは、人々から信頼を完全に失ってしまう。カウシャリヤーとプラタープに狭量な仕打ちをしたときから彼は村の噂になっていた。そしてラクシュミーを手込めにしたことで既に村人たちの彼に対する眼差しは冷めたものになっていた。だが、何の罪もないキシュタイヤーに対して鞭打ちをしたことは、地主と村人の間にかろうじて残っていた関係を断ち切ってしまった。もはや村人の心の中から封建領主に対する尊敬の念は消え、反乱の火種が灯された。「Ankur」のラストシーンは、スーリヤの腰巾着的存在だった少年が、スーリヤの家の窓に石を投げつけて割るという象徴的なものだ。これは、今後起こりえるだろう大きな変化の前触れであり、兆しである。封建領主が農村の秩序や農民へのいたわりを忘れた途端に封建制度は崩壊を始める。「Ankur」は、インドの農村に起こりつつあった変革をリアルなタッチで描き出そうとした作品である。農村の描写や音楽の使い方には、サティヤジト・ラーイ監督の影響も感じられた。

スーリヤ役を演じたアナント・ナーグの小心者演技も素晴らしかったが、やはり「Ankur」の中心はラクシュミー役を演じたシャバーナー・アーズミーだ。まず、非常に美しい。陶工カーストの女性にしては気品がありすぎるのが玉に瑕であるが、刻一刻と変わるスーリヤとの関係を演技によって巧みに表現しており、デビュー女優とは思えないほどだった。

「Ankur」は、シャーム・ベーネーガル監督が初めて撮った長編映画である上に、パラレル映画の傑作に数えられる作品でもある。インド社会のありのままをリアルに描き出した芸術映画でありながら、興行的に成功し、パラレル映画運動を盛り上げる起爆剤になったことも映画史の上では意義深い。必見の映画である。