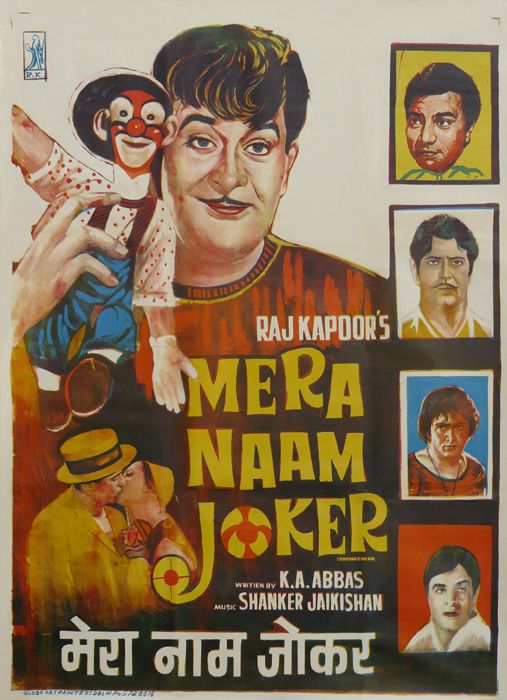

1970年12月18日公開の「Mera Naam Joker(私の名前はジョーカー)」は、巨匠ラージ・カプール監督の後期の作品に数えられるドラマ映画である。6年の歳月と、個人資産を抵当に入れてまで捻出した巨額の予算を投じて作られた3章構成の野心作であるが、期待とは裏腹に批評家から酷評され興行的にも大失敗に終わり、ラージ・カプール監督を財政危機に陥らせた曰く付きの作品でもある。ただ、後に再評価され、今では同監督の最高傑作と見なされている。ラージ・カプールが根強い人気を誇ったソビエト連邦でも大ヒットしたと記録されている。

「Mera Naam Joker」は、ラージ・カプールがプロデューサー、監督、主演を務めている。脚本とストーリーはKAアッバースだが、ラージ・カプールの個人的なエピソードも含まれているとされる。音楽はシャンカル=ジャイキシャン。キャストは、リシ・カプール、ラージェーンドラ・クマール、マノージ・クマール、ダルメーンドラ、シミー・ガレーワール、クセニア・リャビンキナ、パドミニー、ダーラー・スィン、オーム・プラカーシュ、ラージェーンドラ・ナート、アチャラー・サチデーヴなどである。ラージ・カプールの次男リシ・カプールにとっては本作が実質的なデビュー作になる。

「Mera Naam Joker」の上映時間はインド映画史上もっとも長く、4時間10分に及び、途中に2回のインターミッションがある。長いことで知られるインド映画においても規格外のこの長さが失敗の大きな原因になった。ただし、今日DVDやYouTubeで一般に出回っている「Mera Naam Joker」は3時間未満の短縮版である。このレビューは4時間完全版を鑑賞した上で書いている。

第1章

ラージ・ランビール、通称ラージュー(ラージ・カプール)は、貧しい母親(アチャラー・サチデーヴ)に女手ひとつで育てられながらも地元ダージリンの名門学校に通っていた。そこでラージューは新任女性教師メアリー(シミー・ガレーワール)に片思いをする。ラージューはメアリーに父親のことを聞かれ、母親から何も知らされていないことに気づき、家に帰って母親に父親の職業を問いただす。母親は、父親はサーカスでジョーカーをしており、空中ブランコに失敗して死んだと明かす。母親は、息子にジョーカーではなく立派な人物になってほしいと願っていた。だが、ラージューは人を笑わせるのが好きで、父親のようにジョーカーになりたいと思い立つ。ラージューは道端でジョーカーになって物売りをするが、それが学校長の耳に届く。母親が学費を滞納していたこともあってラージューは退学させられてしまう。メアリーはデーヴィッド(マノージ・クマール)と結婚し、ラージューの初恋は失恋に終わる。

第2章

ラージューは母親と共にインド各地を巡りボンベイに流れ着いていた。彼らは貧困の中で生活していたが、ラージューはたまたまジェミニ・サーカスで仕事を得る。そのサーカスではマヘーンドラ・クマール(ダルメーンドラ)が団長を務めており、ソビエト連邦からサーカス・アーティストを招いて公演を行っていた。その花形が空中ブランコ乗りのマリーナ(クセニア・リャビンキナ)であった。ラージューはマヘーンドラに才能を認められ、ジョーカーとしてステージに立つ。また、マリーナと恋仲になるが、彼女は公演が終わったら母国に戻る運命にあった。ラージューは母親に内緒でサーカスで仕事をしていたが、最終的にはそれがばれてしまい、母親はショック死してしまう。母親を失い、マリーナと別れたラージューはサーカスをやめる。

第3章

ラージューはボンベイの海岸でミーヌー・マスター(パドミニー)という少年と出会い、彼とパートナーになって、路上で大道芸をして生計を立てるようになる。だが、実はミーヌーの本名はミーナーで、女性だった。両親を亡くした後、女性一人でボンベイを生きるのは難しく、男性としてたくましく生き抜いてきたのだった。ラージューは彼女にサーリーを贈り、もう男性を装う必要はないと告げる。ミーナーはラージューに恋をし、彼と一緒に暮らしながら引き続き生活することにする。二人はカッワールとなって成功した。彼らは劇団に引き抜かれ、ミーナーはスーパースターのラージェーンドラ・クマール(本人)に見出されて映画界に進出する。ミーナーの飽くなき野心と自分勝手さに愛想が尽きたラージューは彼女の成功を祈りながら彼女の元を去る。

それから20年後、メアリー、マリーナ、ミーナーの元にラージューから手紙が届く。彼が最後のショーをするとのことだった。古巣のジェミニ・サーカスでラージューは、3人の女性の前で最後のパフォーマンスをする。

「Mera Naam Joker」をロマンス映画と捉えるならば、主人公ラージューと、タイプの異なる3人の女性たちとの間の恋愛を軸にストーリーを咀嚼することになる。映画は3章構成だが、それぞれの章の中心となっているのもラージューが出会った女性たちである。

まず、第1章の中心人物となるメアリーはラージューの担任教師であった。年上の女性であり、憧れの対象であり、そして性への目覚めの触媒でもあった。メアリーは常に優しくラージューと接し、彼に人生の指針を与える。「なぜイエス・キリストはいつも悲しそうな顔をしているのか」と素朴な疑問を投げ掛けたラージューに対し、メアリーは「人々が幸せではないから」と答える。ラージューは、ならば自分がイエス・キリストを笑わせてみせようと決意する。メアリーのおかげでラージューは死んだ父親がジョーカーをしていたことも知る。ラージューは父親のようにジョーカーになりたいと考える。母親はサーカスやジョーカーという仕事を毛嫌いしていたが、ラージューの決意は固かった。

また、ラージューはメアリーが裸になって水浴びをしているところを誤って盗み見してしまう。ラージューはメアリーの身体によって異性への関心をかき立てられ、罪の意識にさいなまれながらも、それを乗り越えようとする。メアリーにはデーヴィッドという恋人がおり、結婚もする。それはメアリーに片思いをしていたラージューにとってショックなことでもあったが、受け入れなければならないことでもあった。ラージューはデーヴィッドとメアリーの結婚式でベストマンを務め、二人の新しい門出を祝福する。幼い恋愛ではあったが、その失恋は立派なものであった。

ところで、年上の女性への恋というテーマは、ダスティン・ホフマン主演の「卒業」(1967年)も想起させる。だが、メアリーは教師らしい聡明かつ高潔な女性であり、自分から誘惑するようなことはなかった。メアリーの結婚相手デーヴィッドも理解のある男性で、ラージューの気持ちを知りながら彼を妨害したり脅迫したりするようなこともなく、彼に優しく接していた。彼はラージューに、自分を犠牲にして人々を幸せにするジョーカーは神に等しい存在であるとも教える。総じて、少年時代のラージューが経験した年上の女性への恋愛は、結ばれなかったものの、美しい思い出だといえる。

第2章の中心人物はソ連人女性マリーナである。マリーナは、インドのサーカス団であるジェミニ・サーカスに客員アーティストとして参加した空中ブランコ乗りであり、その美貌からサーカスの花形になっていた。また、貧しい生活を送っていたラージューは、ようやくジェミニ・サーカスで仕事を得て、才能を認められた後はジョーカーとしてステージに立ちパフォーマンスをするようになる。ラージューとマリーナは、言葉の壁がありながらも恋仲となるが、この頃のラージューは仕事上でも充実していたといえる。メアリーとの恋が幼い初恋だとしたら、マリーナとの恋は大人としての本格的な恋愛であった。

ただ、ラージューとマリーナの恋愛には行き違いもあった。ラージューはマリーナを将来の妻として考えていた。母親はラージューの結婚を待ちわびており、マリーナのことも外国人だとは認識していなかった。母親は病気であり、ラージューは母親が存命中にマリーナと結婚したいと考えていたが、もうすぐ母国に帰らなければならなかったマリーナは、ラージューとの恋愛を結婚に発展させるつもりはなかった。母親はマリーナを「バフー(嫁)」と呼ぶが、マリーナにはその意味が分からなかったのである。

父親と同じ念願のジョーカーになれたラージューだったが、彼はそのことを母親に黙っていた。だが、母親はそれを知ってしまい、ラージューを見にサーカス会場を訪れる。そして、空中ブランコに失敗し落下して死んだ父親と彼を重ね合わせ、ショックを受けて死んでしまう。母親を失ったラージューだったが、マヘーンドラ団長は彼をステージに送る。どんな悲しいことがあってもジョーカーは人々を笑わせなければならなかった。

最後の公演を終えたマリーナは母国へ飛び立ち、母親とは死別した。ジェミニ・サーカスで働いた3ヶ月間はラージューにとって人生でもっとも充実した期間であったが、2度目の失恋と最愛の母親の死という大きな転機にも直面することになった。

メアリーとマリーナはどちらも純朴なイメージのある女性であったが、第3章でラージューの相手役となるミーナーは、もっと上昇志向の強い野心的な女性であった。ミーナーの夢は映画スターになることだったが、両親を失い、男性を装って、廃墟に住んでその日暮らしの生活をしていた。ラージューとパートナーになったことで大道芸人として生計を立て始め、人生を軌道に乗せていく。だが、彼女は次のステップに進むために恩人や友人を簡単に切り捨てることのできる女性だった。まずはあれほどかわいがっていたモーティーという犬を冷酷に切り捨て、次に高給で劇団に雇われると所属していたカッワーリー・グループをあっさりと切り捨て、スーパースターのラージェーンドラ・クマールにヒロインに抜擢されると劇団をいとも簡単に切り捨ててしまった。

ラージューはそんなミーナーの性格を近くでよく観察していた。そして、ミーナーが成功を手にするたびに自分は彼女にとって小さな存在になっていくことも感じていた。映画デビューのオファーを手にし喜ぶミーナーを尻目にラージューは彼女と袂を分かつことを決意する。

3人の女性はそれぞれジョーカーとしてのラージューを形成した存在だといえる。メアリーはラージューにジョーカーになる指針を与え、マリーナと過ごした期間にラージューはジョーカーとしての悲しみを知る。そして自己犠牲こそがジョーカーの本質だと見抜いたラージューは、共に過ごしてきたミーナーを映画界に一人で送り出す決断をする。人々の幸せを願う者はこの世のもっとも困難な試練を受けなければならない。宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」を思い出した。

「Mera Naam Joker」は、時代を先取りした性的表現でも歴史に名を刻んでいる作品だ。まず、この映画は独立インドで初めて唇が直接触れ合うキスシーンを映し出した作品だとされている。いくつかキスシーンはあるのだが、唇と唇が実際に触れ合っているのがはっきり見て取れるのは、第2章におけるラージ・カプールとクセニア・リャビンキナのキスシーンである。相手が外国人女性であったことで例外扱いされることもあるが、独立後長らく続いていたキスシーン規制の突破口を開いた。

また、女優の肌見せが多いことも特筆される。第1章ではシミー・ガレーワールが川で入浴する場面が映し出され、シミーはバックヌードを見せている。その前にある、川に落ちて濡れたメアリー先生が岸に上がって太ももを露出し、それをラージューが見入る場面も十分にエロティックである。第3章では、パドミニーが雨の中で濡れたサーリーを身にまとって踊る。俗にいうウェット・サーリー・シーン(参照)である。パドミニーは破れたTシャツから胸の一部を露出させてもいたが、ギリギリ乳首は見えなかった。

ラージ・カプール監督は「Mera Naam Joker」の後も映画作りを続けるが、この映画が彼自身の恋愛やエンターテイナーとしての成功と失敗に向き合った自伝的な作品であることもあって、人生の集大成だと捉えることもできる。実際、この映画の中には彼の過去の作品が自己オマージュ的に使われている。バイオスコープでは「Shree 420」(1955年)が使われていたし、マリーナとの別れでは「Awaara」(1951年)のタイトル曲が使われていた。

「Mera Naam Joker」撮影時のラージ・カプールは40代であった。おそらくラージュー役は実年齢よりもっと若い男性にふさわしい役柄であり、ラージ・カプールが演じるには年が行き過ぎていると感じることもあった。だが、ジョーカーとしての滑稽なアクションと内面的な悲しみを上手に演じており、彼のベストに数えていい演技だ。マヘーンドラ団長を演じたダルメーンドラは、撮影時にはまだスーパースターになる前であったはずで、脇役的な役柄に甘んじていたが、存在感はあった。リングマスターのシェール・スィンを演じたダーラー・スィンはプロレスラーから転向した俳優で、いい身体をしている。

3人の女優たちはそれぞれ見せ場があった。シミー・ガレーワールはバックヌードに挑戦して女優魂を見せた。クセニア・リャビンキナはおそらく自分で空中ブランコをしていないと思うが、柔軟な身体能力を見せた。パドミニーもシミーに負けない大胆な演技をしていた上に、踊りでも魅せていた。

モスクワでロケが行われ、ソ連人俳優たちを起用し、リアルなサーカスの映像が長時間にわたって使われている。それらを考慮すると当時としては法外な製作費を掛けた作品であることがうかがわれる。

「Mera Naam Joker」は、時代を先取りしすぎ、しかも時代にそぐわなかったこともあって、不幸にも公開時には受け入れられずフロップになってしまったが、間違いなく巨匠ラージ・カプールの傑作に数えられるべき作品である。ラージ・カプール監督自身の自伝的作品であり、人々を喜ばせるエンターテイナーとしての喜びと悲しみが表現され、愛に関する哲学も詰まっている。インド映画が続く限り語り継がれるべき不朽の名作だ。