2005年3月25日から「My Brother… Nikhil」というヒンディー語映画が公開され始めた。ジューヒー・チャーウラーが出演していること、またポスターなどの雰囲気から、いい映画だろうと予想していたのだが、なぜか行きつけの映画館PVRで上映されておらず、この映画を観るにはグルガーオンかノイダまで足を伸ばさないといけない状態になっていた。新聞や雑誌などの映画評も上々で、ますます「これは観ておかねば」という気分になり、今日、ノイダのWAVEまで遠出してこの映画を観るに至った。

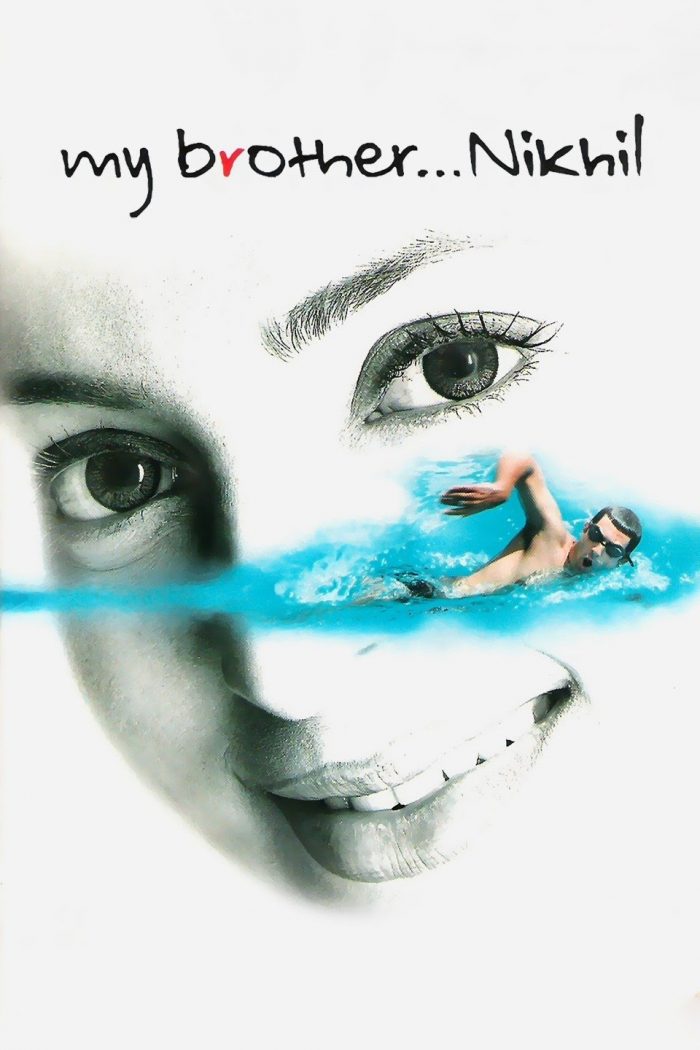

「My Brother… Nikhil」の監督はオニール。「Fun2shh…」(2003年)というコメディー映画でデビューした新人監督である。音楽はヴィヴェーク・フィリップ。キャストは、サンジャイ・スーリー、ヴィクター・バナルジー、リリット・ドゥベー、ジューヒー・チャーウラー、ディーパーンニター・シャルマー、プーラブ・コーリー、ガウタム・カプール、シュエーター・カワートラー、シャヤン・ムンシー、ピヤー・ラーイ・チャウダリーなど。

1989年、献血によりHIVに感染し、その後、政府から差別的な待遇を受けた後、HIVやAIDSの意識啓発をするNGOを立ち上げたAIDS活動家ドミニク・デスーザの伝記映画的作品である。

1987年のゴア。ニキル・カプール(サンジャイ・スーリー)は有望な水泳選手だった。アンティーク屋を営む父親のナヴィーン・カプール(ヴィクター・バナルジー)は、ニキルは自慢の息子だった。母親のアニター・ロザリオ・カプール(リリット・ドゥベー)もニキルを溺愛していた。ニキルと姉のアナーミカー(ジューヒー・チャーウラー)は、何でも相談し合える最高のコンビだった。 ニキルは水泳州大会でライバルのケリー(シャヤン・ムンシー)を破り、優勝する。ニキル、家族、そして友人たちは夜通しでパーティーを開いて彼の優勝を祝った。幼馴染みのリーナー(ディーパーンニター・シャルマー)が留学先のニューヨークから帰ってきて、ニキルとリーナーの縁談が進んでいた。ニキルの人生は幸せでいっぱいだった。 ところが、ニキルはある日、水泳チームの医者に呼ばれ、HIVに感染していることを告げられる。それから彼の人生は180度変わってしまった。何しろまだHIVやエイズについて正確な知識が普及していなかった時代である。水泳チームのレギュラーから外され、仲間から避けられ、ニキルの家族は街中の人々から村八分となってしまった。父親は尊厳を傷つけられたと怒ってニキルを家から追い出し、自身も妻と共にムンバイーへ引っ越してしまった。リーナーもムンバイーへ去ってしまった。警察はニキルを逮捕し、隔離病棟へ閉じ込めてしまった。ニキルが頼れるのは、姉のアナーミカー、親友のニゲル(プーラブ・コーリー)、姉の婚約者サム(ガウタム・カプール)くらいだった。アナーミカーらは人権弁護士のアンジャリー(シュエーター・カワートラー)に相談し、裁判所に訴えて、何とかニキルを外に出すことに成功する。ニキルは家に帰らず、ニゲルと共に住み始める。 ニゲルは、「ピープル・ポジティブ」という団体を立ち上げて、世界中からエイズに関する情報を集め、同じような社会的差別にあっている人々の支援を行うようになった。ニキルは学校で子供たちに音楽を教えた。次第に人々にもエイズの正確な情報が伝わるようになった。だが、父ナヴィーンとニキルの間の溝は埋まらないままだった。 アナーミカーとサムの結婚式の日、両親もムンバイーからゴアを訪れた。しかしナヴィーンはニキルと話そうとしなかった。だが、ニキルの病状が悪化するにつれ、まずは母親がニキルの元を訪れ、そして遂に父親もニキルを訪ねた。ニキルは再び家族と住み始めるようになった。だが、ニキルはもはや死を待つのみの状態になっていた。家族と親友に見守られながら、ニキルは息を引き取った。

HIVとエイズ、というよりもエイズによる不当な差別をテーマにした、ドキュメンタリー風の映画。実話を基にしたようなストーリーのようだ。昨年公開された「Phir Milenge」(2004年)も同じような題材の映画であり、比較することも可能だ。

映画は、ニキルが死んだ後、ニキルの人生をテーマに誰かがドキュメンタリー映画を作っている、という設定で始まる。カメラの前で、ニキルに関係していた人々が、ニキルのことについて語り、その間、過去の回想シーンが挿入される、というスタイルを取っていた。だが、上のあらすじは、時間軸に沿って書いた。

まずはニキルの栄光の時代が描かれる。水泳大会で優勝し、奨学金も獲得し、就職も決まり、縁談も進み、まさに人生の絶好調だった。インド映画で水泳が描かれるのは珍しい。最初は水泳をテーマにしたスポ根映画かと思ったくらいだ。だが、ニキルがHIVに感染していることが発覚した瞬間から、映画は突然どんよりとした重い空気に包まれることになる。80年代のゴア、エイズはまだ未知の病気だった。エイズは同性愛が原因と考えられており、ニキルとその家族はあからまさまな差別にさらされる。ニキルは水泳を諦めざるをえなくなり、家族はバラバラとなり、ニキルは警察に逮捕され、弁護士すら簡単に見つからない状況だった。だが、姉のアナーミカーや、親友のニゲルが懸命にニキルを支える。隔離病棟から退院することを許されたニキルは、芸術の道に新たな人生を求め、最後は親友に看取られながら死んでいく。

この映画では、どのようにしてニキルがHIVに感染したかは詳しく描かれていなかった。売春婦と性交渉を持ったこと、また献血を時々していたことなどは触れられていたが、原因は特定されていなかった。映画が問題にしていたのは、HIVに感染した後のニキルに対する社会差別だからだ。両親にまで見捨てられるほどのひどい差別だったが、ニキルは姉や親友に支えられてそれに耐える。だが、どのようにしてその差別を克服し、人々に正しいエイズの知識を広めたかは、割と簡単に描写されてしまっていた。

エイズ以上にこの映画で重視されていたのは愛情である。親子の愛情、姉弟の愛情、そして友情だ。特に姉アナーミカーと弟ニキルの関係は映画の核だった。どんなときでもアナーミカーはニキルを見捨てることはなかった。多少歪んだ形で描かれていたのは、ニキルと親友のニゲルの友情である。はっきりとではないが、ニキルとニゲルはただの友人ではなく、ゲイ友達であったことが示唆されていた。とはいえ、ニゲルはHIVに感染していなかったが。最後にニキルの死を看取ったのも、姉や両親ではなく、ニゲルだった。

なかなか泣ける映画ではあったが、ひとつ文句もある。「エイズをテーマにした映画は泣けるに決まってる!」ということだ。エイズは確かに誰の身にも起こりうる問題ではあるが、まだまだ身近な問題とは言えない。文学でも映画でも、優れた作品というのは、身近にある些細な出来事に特別な感動を発見することにある。エイズ問題を提起することは重要だが、それでお涙頂戴の映画を作ろうと考えるのは少し浅はかではなかろうか。この映画を観るとHIV感染者に対する見方が変わるという性格のものでもなく、中途半端な位置にある映画だと感じた。ただ、あらゆる意味で「Phir Milenge」よりも上のエイズ映画であったと言える。どちらの映画も最後でHIV感染者がエイズに犯されて死んでしまうのだが、最後の死のシーンの描写力と演技力で「My Brother… Nikhil」の方に否応なく軍配が上がってしまう。「Phir Milenge」でのサルマーン・カーン演じるエイズ患者が死ぬシーンは、ギャグかと思ったくらいだ。一方、「My Brother… Nikhil」では、その死が非常に象徴的に、詩的に、それでいて自然に描かれていた。

サンジャイ・スーリーは名演だった。今まであまり目立った活躍をしていなかったが、この映画により演技派男優への道が開けたといっていいだろう。ジューヒー・チャーウラーも完璧な演技。ただ、胴体周辺がかなりポチャポチャになっていたことと、若い役(映画中では20代前半くらいの設定だろうか?)を演じるのに多少無理があったことが気になった。「Joggers’ Park」(2003年)で名演を見せたベテラン俳優ヴィクター・バナルジー、「Kal Ho Naa Ho」(2003年)などでファンキーなおばさん役を演じたリリット・ドゥベーもさすがの演技。彼らの他に名演を見せた俳優を挙げるとするならば、親友ニゲルを演じたプーラブ・コーリーであろう。特にニキルが死んだ後に、一瞬の間を置いて泣き出すシーンは素晴らしかった。

ミュージカル・シーンなどは基本的にない映画だったが、アコースティク・ギターで奏でられた曲「Le Challe」が映画中で何度も効果的に使われていた。

「My Brother…Nikhil」は、インド映画の新しい潮流を感じさせる佳作だ。観て損はないだろう。