男優アーユシュマーン・クラーナーの出世作に、「Vicky Donor」(2012年)という映画があった。主人公の男性ヴィッキーがバイトのために精子ドナーになるコメディー映画である。ヒンディー語映画界では、スクリーンの内外で女性の力が増してきているが、それに伴って相対的にマルダーンギー(男性性)についてもスポットライトが当てられることが増えてきたように感じる。そして、2017年9月1日公開の「Shubh Mangal Saavdhan」で、遂に本丸に白羽の矢が立てられた。勃起障害、EDである。

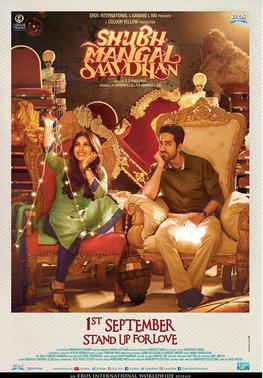

監督はRSプラサンナという人物である。彼は過去にタミル語で「Kalyana Samayal Saadham」(2013年)という映画を撮っており、「Shubh Mangal Saavdhan」はこのリメイクとなる。プロデューサーは「Raanjhanaa」(2013年)などの監督のアーナンド・L・ラーイで、映画の作りを見ると、ラーイ監督の作風がかなり出ているように感じる。主演はアーユシュマーン・クラーナーとブーミ・ペードネーカル。この二人の共演は「Dum Laga Ke Haisha」(2015年)以来だ。スィーマー・バルガヴァー・パーワー、スプリヤー・シュクラーなどの個性的な脇役俳優多数の他に、ジミー・シェールギルがカメオ出演している。ちなみに、「Shubh Mangal Saavdhan」とは、直訳すると、「吉祥・幸運・要注意」みたいな意味になる。意訳すれば「結婚にはご用心」あたりになるだろう。

劇中に、モーディー首相による高額紙幣廃止が描写されていたため、時間軸は2016年と見ていいだろう。デリーのネルー・プレイスで働くムディト(アーユシュマーン・クラーナー)は、スガンダー(ブーミ・ペードネーカル)と出合い、オンラインでプロポーズをして、縁談がまとまる。ところが、結婚前にムディトがスガンダーとセックスをしようとしたところ、「男性問題」が発生し、自信を失う。結婚式の会場であるハリドワールに向かう直前、ムディトは結婚を止めようとまで言い出すが、スガンダーにも諭され、ハリドワールに到着する。ところが、ムディトの問題はいつの間にか参列者全てが知るところとなっていた。

まず面白かったのは、オンライン・プロポーズというシステムである。自分にマッチする人を斡旋する婚活サイトとは異なり、このシステムを使うと、自分が結婚したい人の家族にネット経由で結婚の申し込みをすることができるようだ。最近のインドではそんなシステムができているのかと驚いた。どうも、このプロセスを経ることで、恋愛結婚兼お見合い結婚扱いになるらしく、まだ恋愛結婚が社会的に完全に認められていないインドにおいて、成功したら両家にとって非常にスムーズな結婚となるようだ。

ムディトには過去のガールフレンドがいたようで、どうも童貞という訳ではないようである。だが、スガンダーと初めて事を致そうしたとき、緊張感などから勃起せず、その失敗がストレスとなって、勃起不全のような状態となってしまった。結婚式の日までその状態は続く。

インドにおいて、マルダーンギー(男性性)は異常なまでに持ち上げられ、鼓舞される。勃起はマルダーンギーの核心部分だ。基本的には個人的な問題なのだが、その問題が周囲の人々に知れ渡ったとき、彼の勃起不全は家族の名誉の問題となる。ムディトの父親は、息子ばかりか自身のマルダーンギーに疑念が向けられたと思ってムキになり、スガンダーの父親はそんな男に娘はやれないと言い出す。両家の関係は最悪となる。

インド映画の中心議題は常に結婚であったが、ほとんどのプロットは、若い男女が恋に落ち、二人の家族がその結婚に反対し、若い二人が何とかその壁を乗り越える、というものであった。だが、最近のヒンディー語映画は結婚を巡るより多様な問題に焦点を当てるようになっている。アビシェーク・ヴァルマン監督の「2 States」(2014年)では、近年の結婚は、「新郎新婦の両親同士のお見合い結婚」と喝破されていた。「Shubh Mangal Saavdhan」についても、そういう側面が強かった。ちなみに、ムディトもスガンダーもヒンドゥー教徒ブラーフマンの家系であり、宗教やカーストはこの結婚の障害にはなっていない。

「Shubh Mangal Saavdhan」は、結婚を前に勃起不全に悩む男性を主人公にした変わり種のヒンディー語映画である。こういう映画に好んで出演するのはアーユシュマーン・クラーナーとブーミ・ペードネーカルと相場が決まっている。二人とも好演していたし、脇役陣もいい仕事をしていた。最近のヒンディー語映画のトレンドを感じさせてくれる作品である。