男系社会では家系の存続のために女児よりも男児の方が喜ばれる傾向が強く、特にインドではそれが今でも顕著である。また、インド特有の問題として、婚姻時に花嫁の家族が花婿の家族に多額の持参金を渡す必要がある。単純に言えば、男児が生まれれば収入になるし、女児が生まれれば損失となる。そのような社会構造であるため、女児を厭うのみならず、女児堕胎や間引きという積極的な行為が長らく行われてきた。結果、男女比に破綻が起こっている。2011年の国勢調査では、男性1000に対して女性が940。自然界の正常な数値は950ほどとされるので、それと比べるとわずかに少ないだけに見える。だが、子供(0-6歳児)の男女比にすると918となり、明らかに少ない数字となる。さらに、これはインド全体の平均値であり、州別に見ると、パンジャーブ州は846、ハリヤーナー州は834と、異常なまでの女児の少なさが浮き彫りとなる。この男女比の問題をもっともセンセーショナルに描いた映画「Matrubhoomi」(2003年)は一見に値する。

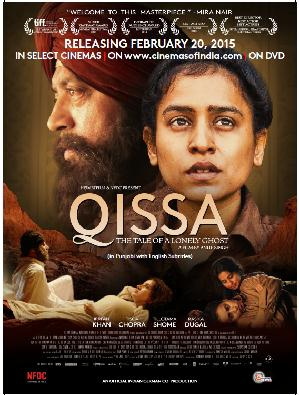

インドで2015年2月20日に公開されたパンジャービー語映画「Qissa」は、男児を尊ぶインド社会の風潮に切り込んだ重厚な作品である。とは言っても女児堕胎の話ではない。3人の女児を既に持ち、「次こそは男児」と期待しながら、4人目の子供も女児で失望した父親が、4人目の子供を男の子として育てるという物語である。監督はジェネバ在住のインド人アヌープ・スィン。過去に作品もあるが、この「Qissa」で国際的に名を知られることになった映画監督である。

出演はイルファーン・カーン、ティスカ・チョープラー、ティロッタマー・ショーム、ラスィカー・ドゥガールなど。イルファーンは言わずと知れたインドを代表する演技派男優で、最近では「ジュラシック・ワールド」(2015年)など、国際的にも活躍している。ティスカ・チョープラーは映画、舞台、テレビなど、様々なジャンルで活躍する女優である。ティロッタマー・ショームは何と言っても「Monsoon Wedding」(2001年)でのメイドの演技が印象的だ。今回は男児として育てられた女児というユニークな役柄を演じている。ラスィカー・ドゥガールは、白黒映画「Kshay」(2012年)で主演を演じた女優だ。かなり面白いキャスティングである。

ちなみに題名の「Qissa」とは「物語」という意味である。副題は「The Tale of A Lonely Ghost(ひとりぼっちの幽霊の物語)」。言語はパンジャービー語で、英語字幕と共に鑑賞した。

アンバル・スィン(イルファーン・カーン)は、印パ分離独立時の混乱の中、パーキスターン領となった地域から妻のメヘル(ティスカ・チョープラー)や3人の娘と共にインド側へ逃げてきた難民の一人だった。アンバルは材木商として生活を立て直し、立派な屋敷も建てた。彼の唯一の悩みは男児がいないことだった。メヘルは4人目の子供を身ごもっており、今度こそはと期待をしたものの、産まれてきたのはまたも女の子だった。ところが、アンバルはその子にカンワルという男児名をつけ、男の子として育てることを決めた。 成長したカンワル(ティロッタマー・ショーム)は、ターバンを巻いて一人前のスィク教徒となるが、同時に初潮を迎え、身体にも変化がでてくる。だが、アンバルはカンワルにそれをひた隠しにさせ、引き続き男の子として育てた。 あるとき、カンワルは村にやってきたジプシーの女の子ニーリー(ラスィカー・ドゥガール)と出会う。ニーリーはカンワルに恋をし、彼にちょっかいをかける。怒ったカンワルはニーリーを小屋に閉じ込める。一晩そのままにしたところ、大騒ぎとなる。カンワルがニーリーを閉じ込めていたことが知れると、アンバルはカンワルとニーリーを結婚させることに決める。 結婚式が行われ、二人が夫婦となったところで、アンバルはニーリーにカンワルが実は女の子であることを明かす。ニーリーは受けいれられず、隙を見て金目の物を持ち出して逃げようとする。だが、アンバルに止められる。アンバルは男児を残すため、ニーリーをレイプしようとするが、カンワルが銃で撃って父親を殺してしまう。メヘルはカンワルとニーリーを自分の実家に逃がす。 ニーリーは、カンワルに、もう自由になったと伝え、これからは女性として生きて行くように勧める。だが、カンワルはなかなか納得できなかった。一度カンワルは実家に戻るが、実家は火事に遭い、母親は死んでしまっていた。そのときからカンワルは父親の亡霊に取り憑かれるようになる。ニーリーの元に戻ったカンワルは父親の亡霊と話しているうちに裸となって自分の身体を見せ、それが人々に見られてしまう。カンワルが女だったと知った親戚たちが詰め掛けるが、カンワルは脱出する。逃げるカンワルの後を、アンバルの亡霊がいつまでも追ってきた。とうとう追いつかれたカンワルは、アンバルと一体化する。アンバルの身体を得たカンワルは、ニーリーの元に戻り、親戚たちに男だということを見せる。こうしてこの騒動は収まる。 アンバルの身体を持ったカンワルとニーリーは実家に戻る。だが、ニーリーはアンバルの姿を受けいれられず、屋上から身を投げて自殺する。以後、アンバルとカンワルが一体化した亡霊はその家に住み着き、ニーリーの死を悼み続ける。

1947年の印パ分離独立という歴史的事件が物語の導入となっている上に、全体を通して非常にリアリスティックな映画だったが、2点、現実的でない展開がある。ひとつは女児を男児として育てるという行為、もうひとつは幽霊が登場するということだ。

主人公の家族はパンジャーブ人スィク教徒であり、インドの中でも特に男性性が強調されるコミュニティーに属している。スィク教徒の成人男性の多くは、頭部にターバンを巻き、豊かなヒゲをたくわえている。スィク教では剃毛が禁止されているため、ヒゲは特に重要となる。しかも、長身で筋骨たくましい身体をしている人々が多い。そのようなコミュニティーの中で、果たして女性が性を偽って生活し続けられるだろうか。子供の内はまだいいが、第二次性徴期を迎えてからどうするつもりだったのか。この映画の中でもっとも重要な点だが、現実性を欠いた。現実性を欠いたものの、そういうことがないとはいえないし、それこそがこの映画のテーマでもあるので、ここは認めなければ野暮というものだろう。

もうひとつ非現実的な要素は幽霊が登場する点である。ただ、それも、副題にもなっていることなので、それがそのままリアリティーを完全に破壊しているとは思えない。ただ、幽霊が生きている人間と一体となるという場面だけが受けいれられなかった。何の説明もなかったので、観客は否応なしにそれを受け止めなければならないのだが、あまりに唐突すぎはしないだろうか。それでも、映画であるし、現実から剥離した筋書きこそが醍醐味ともいえるので、その点もとやかく言わないでおくのが大人の態度というものだろう。

やはりこの映画で一番注目すべきなのは、父親の勝手な願望から、男の子として育てられた女の子がどういう人生を歩むことになったのか、という点であろう。カンワル自身が悩みを独白する場面は驚くほど少ない。ニーリーからプロポーズらしきものをされたときに「俺は悪い星の下に生まれたんだ」と語るシーンで初めて男として育てられてきたことに対して本心をチラリとのぞかせていたし、父親の亡霊に対して裸を見せつけるシーンでは今までの鬱憤を激しく吐き出していた。それぐらいである。だが、冬至を祝う祭りローリーで3人の姉が楽しそうにお小遣いを集めているのをうらやましそうに眺めるシーンや、髪の毛を下ろして女物の衣服を身につけ、鏡をうっとりと眺めるシーンで、早くもカンワルの心の内を読み取ることができた。

意外だったのは、父親を殺した後、ニーリーから、これからは女として生きるべきだと言われたときに、それを拒否したことである。幼少時から男として育てられたため、身体が女でも、心が男となっており、なかなか急に女の人生を歩み始めることはできなかった。性同一性障害といえばそうだが、後天的に植え付けられたジェンダーと生物学的な性との不一致であり、特殊である。インドの社会が男性優位であることも影響しているかもしれない。わざわざ立場の弱い方に転向する利益がなかったのかもしれない。ここで女として生きることを決めたのならば、ストーリーはまた違った方向に向かい、それはそれで面白くなったと思うが、「Qissa」では、あくまで男として生きることとしたために、亡霊の登場や、亡霊の生身の人間の同化といったファンタジーに逃げてストーリーをまとめるしかなくなってしまったのではなかろうか。

「Qissa」は、父親に強制されて男の人生を歩むことになり、数奇な運命を辿ることになった女の子カンワルを通じて、インドの社会に根強い男児優位の考え方に問いを投げ掛けた映画といえる。女児堕胎という極端な手段は全くでてこなかったが、女の子を男の子として育ているという、別の極の手段が出てきたことで、インドの男女比問題を描く映画群のバラエティーが増えたと感じる。映画史の中に位置づけていい作品だ。