どういうわけか日本では「インド映画ではキスは御法度」という言説がかなり広く拡散してしまっている。ここでいう「キス」とはキスシーン全般のことではない。実際に唇と唇が触れ合うキス、いわゆる「リップロック(liplock)」を見せることは禁止されているという意味である。日本で第一次インド映画ブームを巻き起こした「Muthu」(1995年/邦題:ムトゥ 踊るマハラジャ)が、キスシーンはあったもののキスは見せないという種類の映画だったため、「キスは御法度」というような言説がまことしやかに広まってしまったのではないかと予想している。

「インド映画ではキスは御法度」は明らかな誤解である。インドにおいて映画でキスを映像的に映し出すことは禁止されていない。男優と女優がリップロックをする映画は過去にいくつも作られている。だが、確かに独立後から数十年間、映画においてキス表現が規制されていた時期があった。そういう時期はあったものの、それは既に過去のものであり、現在ではキスのある映画は全く珍しくなくなっている。

まず、独立前のインド映画においてキスは一般的だった。なにしろ当時は英国領だったのである。独立前に作られたインド映画の中で、キスシーンで歴史に名を刻んでいる作品に「Karma」(1933年)がある。英語とヒンディー語の二言語で作られたこの映画の主演は、当時のトップ女優デーヴィカー・ラーニーと、インド映画黎明期の名優かつ大監督ヒマーンシュ・ラーイである。この二人は実生活の夫婦でもあった。同作品の終盤には、デーヴィカー演じる姫がヒマーンシュ演じる王子の唇に唇を重ねるシーンがある。これがしばしば「4分間のキスシーン」と呼ばれるもので、「インド映画史上最長のキスシーン」として紹介されることもある。だが、それはかなり誇張された表現である。まず、計ってみると唇と唇が触れ合っている時間は1分にも満たない。また、それは一般的に「キスシーン」と聞いて想像する類のものでもない。コブラに噛まれて意識を失った王子の顔に、悲嘆に暮れる姫が泣きながら何度も頬や唇を押しつけているだけにすぎない。それはともかくとして、もし独立前のインドで作られた映画も「インド映画」に含むのなら、黎明期から既に「キスは御法度」ではなかったことになる。

また、「Karma」のキスシーンはしばしば「インド映画史上初のキスシーン」とも呼ばれるが、これも間違いである。たとえば「Karma」の5年前にヒマーンシュ・ラーイが主演した無声映画「Shiraz」(1928年)には2回キスシーンがあった。

独立後に一時的にキスシーンが姿を消したのは、検閲の影響である。映画の検閲は英領時代に既に始まっていたが、当時の検閲の関心事は主に反英的な表現であった。独立後にその方針は変わり、公序良俗の維持に焦点が移った。それに伴い、キスシーンや性描写は厳しく取り締まられるようになった。そのため、しばらくキスはスクリーンから消滅した。だが、キスシーンそのものが完全になくなってしまったわけではない。キスは間接的に表現されるようになり、命脈を保ったのである。よくあるのが、いざキスをしようとすると男優と女優が顔の角度を変え、唇と唇の接触部分が頭部など障害物の陰に隠れるという技法だ。「Muthu」のキスシーンはまさにこれだった。男女の感情の高ぶりからソングシーンやダンスシーンに移行し、歌詞や比喩的な映像で二人の情事が暗示されるのもインド映画ならではの工夫といえる。シルエットでキスが表現されることもあったし、2輪の花がくっ付く、蜂や蝶々が花に止まるなどの映像でキスの代替とする定型表現も生まれた。この時代のインドでは、検閲を何とかかいくぐろうと、キスを直接見せずにキスの実行を表現するさまざまなテクニックが磨かれた。

それでも、1950年代から60年代にかけての長い期間、キスシーンを映像的に見せられない時代が続いたことは確かである。ようやく動きが見え始めたのは1970年代に入ってからだ。「Mera Naam Joker」(1970年)では、監督・主演のラージ・カプールがソ連人女優クセニア・リャビンキナとキスをするシーンがある。これはおそらく独立インドで初めてスクリーン上にリップロックが映し出された瞬間であった。

ただし、インドでは外国人女優とのキスは例外扱いされている節がある。「Mera Naam Joker」はマルチヒロイン映画であり、クセニアの他に2人のインド人女優、シミー・ガレーワールとパドミニーも出演しているが、彼女たちがラージ・カプールもしくは他の男優とはっきりと唇を触れ合わせている場面がスクリーン上に映し出されることはなかった。

米印合作の「Siddhartha」(1971年)は、インド映画離れした性描写で知られる野心的な作品だ。シミー・ガレーワールがトップレスになったのが最大の話題だが、シャシ・カプールとの情熱的なラブシーンもあり、そこで二人はリップロックをしている。ただ、インドでは検閲を通らず上映されなかったので、これも例外扱いされている。

本格的なキスシーンがスクリーン上に再登場したのは、ヒンディー語映画「Satyam Shivam Sundaram」(1978年)だったとされている。この作品の中で主演のシャシ・カプールとズィーナト・アマンがキスを交わすが、それは唇と唇が触れ合う直接的な映像で表現された。

ただ、この作品以降もまだキスシーンは珍しいままだった。1980年代には過激な性描写を含む映画が増えたのだが、意外にもキスシーンはほとんど見当たらない。「Dayavan」(1988年)にて主演のヴィノード・カンナーとマードゥリー・ディークシトが交わした情熱的なキスシーンが話題になったくらいである。

映画にキスシーンがあふれるようになったのは、インドが経済自由化し、西洋文化の流入が加速した1990年代である。その先陣を切ったのは「Vishkanya」(1991年)であったが、後半になると、アクシャイ・クマールとマムター・クルカルニーの「Sabse Bada Khiladi」(1995年)、アーミル・カーンとカリシュマー・カプールの「Raja Hindustani」(1996年)、アーミル・カーンとジューヒー・チャーウラーの「Ishq」(1997年)など、映像的な小細工なしのキスシーンが収められた映画が相次いで公開されるようになった。

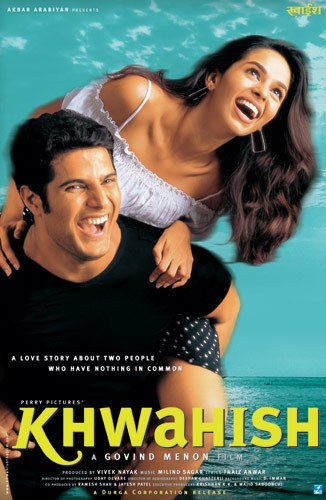

2000年代に入るとキスは完全に一般化する。ただ、キスをするか否かは個々の俳優のポリシーに依存していた。「Khwahish」(2003年)で17回もキスをして見せた女優マッリカー・シェーラーワトや、「Murder」(2004年)においてそのマッリカーとキスをしたことで勢いづき、その後出る映画出る映画全てで共演女優とキスをして、いつしか「連続キス魔(Serial Kisser)」と呼ばれるようになったイムラーン・ハーシュミーなどがいた一方で、依然としてキスNGの俳優もいた。だが、時代の変遷と共にそういう俳優たちも徐々にキスを解禁していった。

個人的にトラウマ的な思い出として今でも心に刻み込まれているのが、アイシュワリヤー・ラーイが初めてスクリーン上で見せたキスだ。「世界一の美女」の誉れ高く、トップ女優の地位に君臨していた彼女は、清純派ヒロインのイメージで売っており、キスNG女優の代表格であった。そのアイシュワリヤーが、当時付き合っていたヴィヴェーク・オベロイと共演した「Kyun! Ho Gaya Na…」(2004年)において、何の前触れもなくヴィヴェークとリップロックをして見せたのである。アイシュワリヤーのファンだった筆者は映画館の椅子からずり落ちる思いがした。

それでも、アイシュワリヤーは誰とでもキスをしたわけではない。それ故に彼女のキスは他の女優以上に注目を集めることが多い。アイシュワリヤーのキスでもっとも物議を醸したのは、「Dhoom: 2」(2006年)でリティク・ローシャンとしたリップロックである。この映画の公開時、アイシュワリヤー・ラーイが「Dhoom: 2」で共演したアビシェーク・バッチャンと付き合っていることは世間に知れていた。だが、スクリーン上で彼女がキスをした相手はリティクだった。アビシェークとアイシュワリヤーは「Dhoom: 2」公開から1ヶ月半後に婚約を発表するが、その直前に、映画の中の演技とはいえ、わざわざ別の男性とキスをしたことは世間体が悪く、アビシェークの父親アミターブ・バッチャンも難色を示していたとされる。

実はシャールク・カーンも長らくキスを拒んでいた大物スターであったが、「Jab Tak Hai Jaan」(2012年/邦題:命ある限り)でカトリーナ・カイフとキスをし、自粛を解除した。彼は以降も頻繁にキスをしているわけではないが、「Jab Harry Met Sejal」(2017年)や「Zero」(2018年)などで共演女優とキスを交わしている。

今やヒンディー語映画界で唯一のキスNGスターといえるのがサルマーン・カーンである。彼は、「母親が出演作を観るから」という理由で、映画の中でキスシーンやラブシーンを演じないというポリシーを貫いているという。ただし、「Jeet」(1996年)で彼がカリシュマー・カプールと一瞬だけキスを交わしたのを熱心なファンは見逃していない。