ヒンディー語映画界で近年特に顕著なトレンドは、女優中心映画のヒットである。インドの映画業界は伝統的に男性中心主義であり、撮影現場には女優以外女性がいないという時代が長く続いた。映画の花形であるはずのヒロイン女優にしても、ヒーロー男優の添え物に過ぎず、映画の成否は主演男優の肩に掛かっていた。映画のスポンサーや配給業者はヒーロー男優に金を投じるのであって、女優を中心にして映画を作るなど言語道断であった。こんな常識が21世紀に入って徐々に覆されて来たのである。女性が裏方でも活躍するようになり、かつて配給業者や劇場主から敬遠されていた女性監督による映画も、興行的にヒットするようになった。そして、プリヤンカー・チョープラー、ヴィディヤー・バーラン、カンガナー・ラナウトなど、21世紀に台頭した演技力ある女優たちの地道な活躍により、女優中心の映画も社会に認められるようになって来たのである。

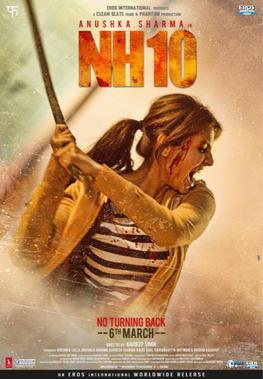

2015年3月13日に公開された「NH10」も、またひとつ女優中心映画の傑作である。主演を務めるのはアヌシュカー・シャルマー。「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)でのデビュー以来、確かな演技力で着実に成功の階段を上って来た才媛だ。最近はプライベートでも世間を騒がすことが多くなったが、本業の方は、出演作「PK」(2014年)の大ヒットなどもあって、すこぶる順調である。彼女は既に第3作「Band Baaja Baaraat」(2010年)で当時新人だった主演ランヴィール・スィンの代わりに映画を背負って立っているが、この「NH10」では、彼女以外ほとんど無名の俳優ばかりで、正にアヌシュカーのためにある作品となっている。それもそのはず、プロデューサー陣の中には、アヌラーグ・カシヤプやヴィクラマーディティヤ・モートワーニーなどに混じってアヌシュカー・シャルマーの名前もある。つまり、「NH10」は半分アヌシュカーのセルフプロデュース作品である。

監督はナヴディープ・スィン。隠れた名作との呼び声高いスリラー映画「Manorama Six Feet Under」(2007年)でデビューした映画監督だ。前作からかなり時間が空いているが、「NH10」が第2作となる。作詞作曲には多数の音楽家・作詞家が参加している。サンジーヴ・ダルシャン、バン・チャクラボルティー、アビルチ・チャンド、アーユーシュ・シュレースタ、サヴェーラー・メヘター、サミーラー・コッピカル、クマール、マノージ・タパーディヤー、ニーラジ・ラージャーワト、ヴァルン・グローヴァーなど。

アヌシュカー以外のキャストとしては、ニール・ブーパーラム、ダルシャン・クマール、ディープティー・ナヴァルなどだ。ちなみに題名の「NH」とは「National Highway」の略で、「国道」と訳せばいいだろう。つまり「NH10」は「国道10号線」のことである。この幹線道路は実在し、デリーから西に伸びて、ロータク、ハーンスィー、スィールサーなどに続いている。おそらく印パ分離独立前は、この道は遠くムルターンまで通じていたはずである。当然、NH10が舞台となる。

デリー在住の中産階級カップル、ミーラー(アヌシュカー・シャルマー)とアルジュン(ニール・ブーパーラーム)は、ミーラーの誕生日を祝うために、自家用車を運転して小旅行に出掛ける。二人はNH10を進む。

途中のダーバー(安食堂)で休憩していたところ、同じゴートラ間で駆け落ち結婚しようとしたカップル、ムケーシュとピンキーが複数の男たちから暴行を受け、自動車に無理に押し込まれているところに立ち会う。それを主導していたのは、ピンキーの兄サトビール(ダルシャン・クマール)であった。アルジュンはそれを止めようとするが、サトビールに殴られる。サトビールたちはその場を立ち去る。

アルジュンは我慢ができず、サトビールの後を追う。そこでアルジュンとミーラーはサトビールたちに捕まり、サトビールがピンキーとムケーシュを殺す様子を目撃する。アルジュンは逃げる際に一人を殺してしまう。サトビールたちは二人を執拗に追い掛ける。辺りは暗くなり、暗闇の中でアルジュンはもう一人を殺すが、自身も深い怪我を負う。ミーラーはアルジュンを線路下の通路に休ませ、助けを呼びに行く。

ミーラーは最寄りのターナー(警察詰め所)に転がり込むが、彼女が名誉殺人に言及した途端、警官から追い出される。その後、上官の警官に会うが、彼はサトビールの言いなりだった。彼はサトビールたちを呼び寄せる。察知したミーラーはその警官を殺し、パトカーを奪って逃走する。だが、追われる内にパトカーを横転させてしまい、ミーラーは負傷する。それでも何とかミーラーはサトビールから逃げることに成功する。

ミーラーは近くの村に辿り着く。サルパンチ(村長)に助けを求めに行くが、サルパンチ(ディープティー・ナヴァル)はサトビールやピンキーの母親で、ミーラーからピンキーの名を聞いた途端、態度を豹変させる。ミーラーは部屋に閉じ込められ、やがてサトビールがやってくる。しかし、ここでもミーラーは機転を利かせて逃げ出す。

ミーラーはアルジュンを置いて来た場所まで戻るが、アルジュンは殺されていた。吹っ切れたミーラーは復讐をしに村まで戻る。そして一人一人殺して行き、最後にサトビールにもトドメをさす。

劇中に、「グルガーオンのショッピングモールが途絶えたところで、民主主義も憲法も効力を失う」という台詞があった。インドは都市と農村で全く異なる顔を持っている。都市部での常識は、都市から一歩外に出ると通用しなくなる。まるで同じ国の中に別の国があるかのようである。「NH10」では、普段都市部で生活し仕事をしている男女が、都市を出て旅行に出掛けたときに直面した恐ろしい一連の出来事を主に女性の視点から描いている。

ジャンルとしてはスリラーになるだろうが、インドの持つその二面性を鑑みれば、これはホラーと言ってもいいだろう。都市在住のインド人にとって、農村部のインドは未知の世界であり、そこで日常茶飯事に起こっていることは、まるで異界の出来事のように、非現実的かつ衝撃的である。幽霊などの超常現象は全くないが、全て現実であるが故に、そこから生じる恐怖は重く、そして生々しい。「NH10」で主に突かれていたのは名誉殺人であるが、それ以上に農村社会の閉鎖性が都市から迷い込んだ部外者にとってはとてつもない恐怖である。何しろ警官までもが村八分になることを恐れて名誉殺人を隠蔽しようとするのである。

今回、ピンキーがムケーシュと共に実の兄や母から殺されたのは、同じゴートラなのに結婚しようとしたからである。ゴートラとは血統であり、共通する祖先を持つ集団のことを指す。インドの北西部では同ゴートラ間の結婚は近親相姦と見なされ、忌避されている。同ゴートラ間の結婚をした者が家族から出ると、それを名誉の毀損と考え、一家の名誉を守るために、その男女を家族や同族が殺す。それが名誉殺人である。当然、インドの刑法では完全に有罪であるが、地元社会では黙認されているところがある。映画の舞台となったハリヤーナー州では、実際に同ゴートラの男女が駆け落ちして後に家族などに殺されるという事件が多発し、問題になっている。

また、映画の冒頭には、夜道を走行中のミーラーが二輪車や四輪車に囲まれ、襲われそうになるシーンがある。これはまだ都市圏内の話だと考えていいだろう。2012年12月のデリー集団暴行事件を機にインドの女性安全問題が世界中に喧伝された。これはそれだけのインパクトのある事件だったが、その前後にも路上や屋内で女性が襲われる事件はデリーをはじめインド各地で相次いでいる。例えば2008年9月30日にデリーのネルソン・マンデラ・ロードで起こったソウミヤー・ヴィシュワナータン殺人事件は、「NH10」中でミーラーが襲撃されたシーンととても近い。ソウミヤーは仕事帰りに夜道で自動車を運転していたところ、銃撃されて死亡した。この事件をきっかけにミーラーは拳銃を携帯するようになるが、劇中ではそれも自衛のためにはそれほど役に立たなかった。むしろトラブルを呼び込んだと言える。

「NH10」はアヌシュカー・シャルマーの独壇場であり、女優中心映画の最たる例であるが、そのエンディングも衝撃的だ。ヒロインを助けに来るヒーローはおらず、彼女は一人で戦いに挑む。そして、物静かに恋人の仇を一人また一人と殺して行く。A(18歳未満鑑賞禁止)の認証を受けるほど全体を通して怖いシーンに溢れているのだが、その中でも本当に怖いのはこのシーンだ。特に満身創痍のサトビールを殺す前に煙草を一服吸うアヌシュカーの姿は、今までのヒンディー語映画ヒロインではちょっと見られない背筋の凍るような迫力がある。最初はアルジュンの影に隠れて泣き顔になっていたミーラーは、逃げるのを止め、破壊の女神カーリーのように復讐に乗り出した。これは、暴力にさらされて来たインドの女性たちの蜂起を促すメッセージと受け止めてもいいのだろうか。

言語も非常に写実的であり、都市在住のアルジュンとミーラーは若者言葉の混じったヒンディー語を使う一方で、サトビールをはじめとしたハリヤーナー州の村人たちは方言のハリヤーンヴィー語を話す。また、ミーラーがタミル語の台詞を話すシーンが2回あるのだが、これはどうやらとあるタミル語映画の引用のようだ。

「NH10」は、女優中心の映画を、単なる批評家受けだけではなく、きちんとした商業的成功を信じて送り出すようになった近年のヒンディー語映画のトレンドを如実に反映した問題作だ。そして主演のアヌシュカーはそれに十二分に応えている。下手なホラー映画よりもよっぽど怖く、インド製ホラー映画の傑作に数えてもいいくらいだ。現実に起こり得る出来事であるという点が、さらに恐怖を増幅する。そしてインドが抱える格差や二面性といった問題にも切り込んでいる。2015年の必見映画の一本だ。