2010年の大ヒット映画「Dabangg」の日本劇場一般公開が決定したようである。この映画は「100カロール・クラブ」入りの大ヒットを記録しただけでなく、アヌラーグ・カシヤプ監督の弟アヴィナヴ・スィン・カシヤプの監督デビュー作であり、アルバーズ・カーンのプロデューサー・デビュー映画でもあり、また、1970年代から80年代に活躍したマンモーハン・デーサーイー監督スタイルの娯楽映画を復古させ、アイテムソングの新しいトレンドを決定づけた作品でもあり、様々な意義を持っている。

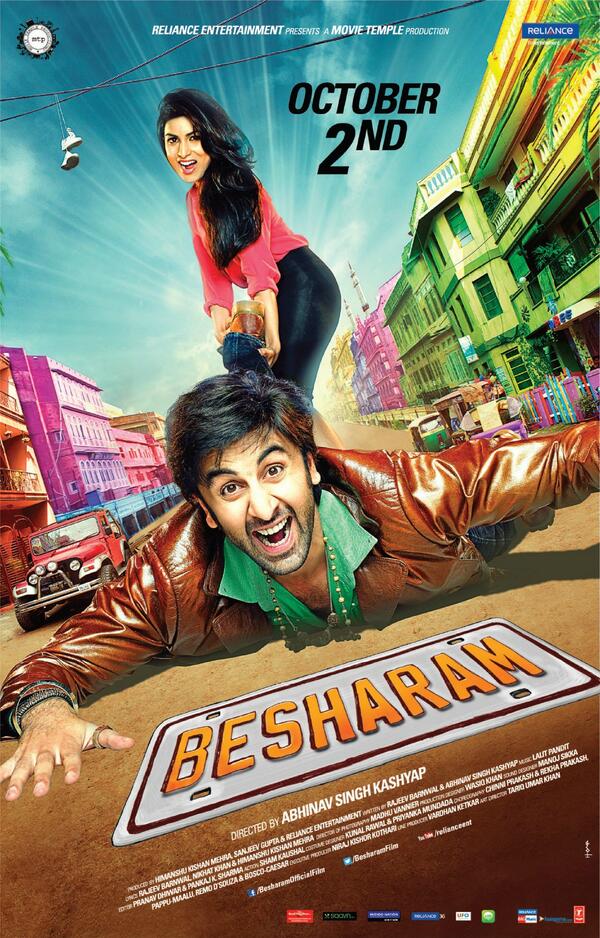

「Dabangg」の続編「Dabangg 2」(2012年)ではアルバーズ・カーンがプロデューサーに加えて監督を務めたため、アビナヴ・スィン・カシヤプ監督の出番はなかった。その代わりに彼が監督をした第2作が、2013年10月2日公開の「Besharam」である。ランビール・カプール主演、パッラヴィー・シャールダー、リシ・カプール、ニートゥー・スィン、ジャーヴェード・ジャーフリー、アミトーシュ・ナーグパールなどが出演している。ヒロインのパッラヴィー・シャールダーは「Dus Tola」(2010年)や「Heroine」(2012年)などに出演していた女優だが全くノーマークであった。インド生まれだがオーストラリアに長らく住んでいたようで、2010年にミス・インディア・オーストラリアの栄冠に輝いている。リシ・カプールとニートゥー・スィンは主演ランビール・カプールの両親で、この親子の初共演がこの映画の見所となっている。音楽はラリト・パンディト。「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)などの音楽監督として有名なジャティン・ラリトの片割れであり、「Dabangg」で「Munni Badnam Hui」を作曲した人物である。作詞はラージーヴ・バルンワール、ニカト・カーン、ヒマーンシュ・キシャン・ミシュラー。題名の「Besharam」とは「恥知らず」という意味である。

デリーの孤児院で育ったバブリー(ランビール・カプール)は、相棒のティートゥー(アミトーシュ・ナーグパール)と共に自動車泥棒をして過ごしていた。儲けた金は全て自分が育った孤児院に寄付しており、子供たちの人気者であった。ある日バブリーは赤いメルセデスベンツに乗った美女ターラー・シャルマー(パッラヴィー・シャールダー)と出会う。バブリーは必死に言い寄るが、ターラーは拒絶し続けた。だが、ターラーの母親はバブリーを気に入っていた。 その頃、チャンディーガル在住のハワーラー王ビーム・スィン・チャンデール(ジャーヴェード・ジャーフリー)は盗難車を必要としており、知り合いの機械工ブーレーを通じて、バブリーに仕事を依頼する。バブリーは赤いメルセデス・ベンツを盗んでブーレーに渡すが、実はそれがターラーのものであったことが後から分かる。 ターラーは警察署に行くが、対応をした警察官夫婦チュルブル・チャウターラー(リシ・カプール)とブルブル(ニートゥー・スィン)から賄賂を要求され、失望して立ち去る。バブリーは、彼女の車がチャンディーガルにあるということを知らせ、一緒に取り返しに行こうと誘う。ターラーは不本意ながらも渋々バブリーとチャンディーガルへ向かうことになる。 ところがバブリーが口を滑らせたため、バブリーが自動車を盗んだことがターラーにばれてしまう。だが、バブリーは孤児として育った自分は泥棒をして生きる他、道がないと説明し、自己の生業を正当化する。その言葉に説得されたターラーは、バブリーと共に、チャンデールの邸宅にある自分の車を盗む計画を立てる。 まずバブリーは背広を着てチャンデールの邸宅に堂々と入り込み、ベンツを盗み出そうとするが、途中で見つかってしまい、逃げ出すことになる。ただ、そのときベンツのフロントガラスが割れたため、ベンツはブーレーの工房に修理に出されることになる。バブリーはブーレーにスペアキーを作らせ、後で悠々とベンツを盗み出す。 しかし、そのベンツのトランクには何千万ルピーもの現金が置かれていた。チャンデールはブーレーを拷問し、バブリーが盗んだことを突き止め、デリーへ向かう。 ところがデリーでバブリーはチュルブルとブルブルに逮捕されてしまっていた。また、現金は賄賂として2人に渡されていた。チャンデールはブーレー、ティートゥー、そして孤児院の院長や子供たちを人質に取り、バブリーを呼び出す。バブリーはチュルブルとブルブルの家に忍び込んで金を盗み出そうとするが見つかってしまう。しかし、チュルブルは事情を聞いて同情し、警察の一部隊を率いて応援することになる。 バブリーは金を持ってチャンデールと会い、子供たちを解放させようとする。だが、誤解したチュルブルが特攻して来てしまい、マフィアと警察の間で銃撃戦となる。その中でバブリーとチュルブルはチャンデールを打ち負かす。また、子供のいなかったチュルブルとブルブルは、バブリーを養子とすることを決める。

「Dabangg」と「Besharam」により、アビナヴ・スィン・カシヤプ監督の作風が完全に明らかになったと言えよう。兄のアヌラーグ・カシヤプ監督がアートと娯楽をバランスよく両立させた新感覚の映画を作り続けている一方、アビナヴ・スィン・カシヤプ監督は、3-40年前のヒンディー語娯楽映画のスタイルを現代に復古させたコテコテの娯楽映画を作る決意をしたようだ。兄とは完全に逆方向に向かっている。これは兄弟間のライバル意識であろうか、高度な生き残り戦略であろうか。だが、この2人を同じ物差しで評価することはできないだろう。

結論を先に言えば、「Besharam」は失敗作であった。興行的にも大コケに終わったようだ。なぜ「Dabangg」は成功し、「Besharam」は失敗したのか、その分析が重要になるだろう。

どちらの映画も過去のヒンディー語映画のヒット・フォーミラを現代に適用した作りとなっていた。「Dabangg」のジャンルは刑事映画だ。ハリウッド映画「ダーティハリー」(1971年)に触発される形で70年代からヒンディー語映画界でも多くの刑事映画が作られた。「Dabangg」では、正義感と汚職が絶妙にミックスされた腕っぷしの強い警察官を主人公とし、継父、母親、弟など、家族との関係に不安定さを加えて、強大な悪役との戦いをラストに持って来た、非常にオーソドックスな作りのアクション映画だった。もちろん、サルマーン・カーンのスター性を「Dabangg」成功の要因として挙げることも可能だが、果たしてそれで説明を終えてしまっていいのだろうか?

一方、「Besharam」は泥棒映画である。泥棒や詐欺師などの軽犯罪者を主人公にした映画も、ヒンディー語映画が再三に渡って作って来た。コメディータッチに味付けされることが多いが、もちろんロマンスやアクションとも相性が良い。「Besharam」では自動車泥棒が主人公。家族はいないが、孤児院の子供たちとの関係、子供のいない警官夫婦との養子縁組など、疑似的な家族関係が描かれている。また、ヒロインとの恋愛もあるし、悪役との戦いもある。その構成から言えば、やはりオーソドックスだったと言っていいだろう。

だが、「Besharam」に感情移入できる度合いは、「Dabangg」よりも低かったことは間違いないだろう。それはおそらく同情の安売りをしていたからだと思われる。バブリーが孤児なのはいいが、その経緯の説明は全くなく、単なる設定となっている。彼が盗んだ金を孤児院に寄付しているというのもまあいいが、だからと言って犯罪が許される訳ではないし、その金が孤児院の発展のためにどう有効活用されているのかも説明がない。ヒロインのターラーは、バブリーが自動車泥棒であることを知って、ごく普通の反応を示し、彼を糾弾するが、それに対するバブリーの説明も、取って付けたようなもので、これで観客の同情を勝ち取ろうというのは甘い考えだ。ターラーはそれに説得されてしまったが。子供のいないチャウターラー夫妻が最後にバブリーを養子とするという筋書きも悪くはないが、子供がいないことを茶化した書き方をしており、彼らの感情を読み取ることができなかった。総じて、設定が設定のままで、登場人物に心がこもっていないのである。「Besharam(恥じらいがない)」ではなく「Bedil(心がない)」のだ。

「Dabangg」では、主人公チュルブル・パーンデーイと家族の関係に真実味があった。だから、母親を失ったチュルブルの悲しみや怒りを理解できたし、それによって最後にパワーアップする展開も、冷静に見ればまるで漫画のような幼稚な展開であるが、自然に受け入れることができた。「Besharam」には真実味のある家族関係が全く存在しなかった。チュルブルもバブリーも正義の人ではなかったが、チュルブルが悪人から金を巻き上げていた一方、バブリーは一般人の自動車を盗んでおり、この点でも決してバブリーを完全なヒーロー扱いすることが難しかった。

ただ、最近のヒンディー語映画が汚職に対して意識を高めていることは、このような馬鹿映画からも見て取れる。汚職政治家のハワーラー(闇送金)による違法海外送金と不正蓄財や、賄賂を受け取らないと仕事をしない警察官など、最近のトピックを映画に取り込んでいた。アンナー・ハザーレーの汚職撲滅運動や庶民党(AAP)の躍進と無関係ではないだろう。9/11事件以降、テロがヒンディー語映画の中心議題となっていたのだが、最近は汚職がより高い関心事となっていることがうかがわれる。「Besharam(恥知らず)」という言葉をもっと広くインドのシステム全体に拡大してストーリーに乗せることができたら、もっと有意義な映画になっていたのではないかと思う。