2013年のインディアン・フィルム・フェスティバル・ジャパン(IFFJ)では数本の映画しか鑑賞できなかったのだが、その中で唯一娯楽映画の範疇に含めることができるのが、2013年1月4日公開の「Table No.21」であった。この映画は、実は僕がインドにまだいる間に公開されたのだが、現地では見逃していたもののひとつである。帰国直前で多忙だったため、よっぽどの作品でなければ映画館まで足を運ぶことができなかった。現地にいるときですら見逃すことを選んだ作品であり、IFFJで上映されると聞いたときにも別段関心が起こらなかったのであるが、IFFJの西田氏が今回「一番のお勧め」と強く推していたので、観てみようかという気分になった。

この映画の監督であるアーディティヤ・ダットは、「Aashiq Banaya Aapne」(2005年)でデビューした人物であるが、その後ほとんど売れていない。「Aashiq Banaya Aapne」については、音楽監督ヒメーシュ・レーシャミヤーの絶頂期だったこともあり、音楽を中心に印象に残る映画の一本となっているが、監督の技量に関して特別なものを感じたという記憶はない。

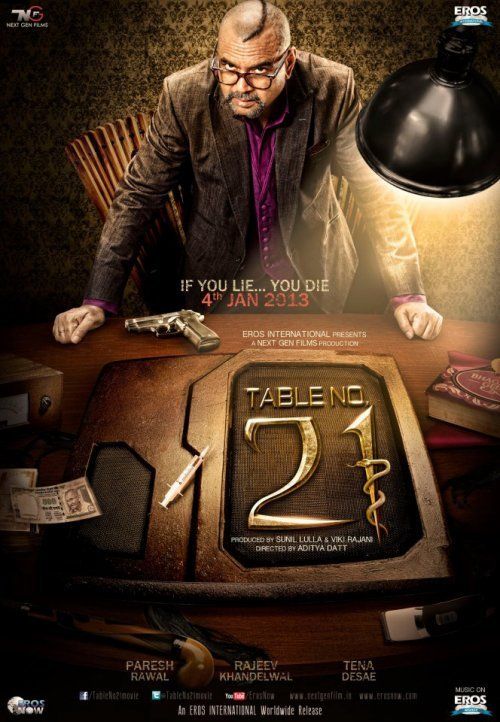

「Table No.21」のキャストはパレーシュ・ラーワル、ラージーヴ・カンデールワール、ティナ・デーサーイーなどである。特にパレーシュはファンキーな髪型をしていて目立つ。元々はコメディアンとして有名だが、何でも巧みにこなす演技派男優で、今回は悪役に挑戦となる。ラージーヴ・カンデールワールはテレビドラマ出身の男優であり、お茶の間で知名度が高い。一方、ティナ・デーサーイーは前の2人に比べると格が落ちるが、「The Best Exotic Marigold Hotel」(2011年/邦題:マリーゴールド・ホテルで会いましょう)でデーヴ・パテール演じるソニーの恋人役を務めており、国際的には彼女の方が名が通るかもしれない。

気になる題名の「No.21」だが、これは映画冒頭で説明がある通り、インド憲法第21条を指している。同条文には以下の内容のことが書かれている。

21. Protection of life and personal liberty.—No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

第21条(生命と個人の自由の保護):法律によって確立された手続きに従う場合を除き、誰も、生命や個人の自由を奪われることはない。

つまり、生命と個人の自由に何らかの関係のある映画であることが分かる。この映画は、お金に困っていた若い夫婦――ラージーヴ・カンデールワール演じるヴィヴァーンとティナ・デーサーイー演じるスィヤーのアガスティー夫妻――が、クジに当選してフィジーを旅行することになった物語である。二人は夢見心地でフィジー旅行を楽しむが、そんな中、このフィジー旅行をアレンジしてくれた張本人、アブドゥッラザーク・カーン(パレーシュ・ラーワル)と対面する。カーン氏は二人に、「Table No.21」と題したゲームに招待する。そのゲームでは二人に8つの質問が出題され、それに嘘を付かずに答えることができたら、多額の賞金が支払われるというものであった。答えが嘘かどうかは嘘発見器が判断する。ただし、一度ゲームに参加したら、途中で降りることは許されない。それがルールであった。二人はこのゲームに参加することを決める。つまり、二人はゲームに参加することで、ひとまず自らの生存権や自由権を放棄したことになる。

この「嘘を付いてはいけない」というゲームは、2009年にインドで放映されて物議を醸したテレビ番組「Sacch Ka Saamna(真実との対面)」をモデルにしていることは明らかである。この番組では、挑戦者は嘘発見器を付けさせられ、複数の質問に対して真実を答えて行かなければならない。最初の段階では簡単に答えられる質問しかされないが賞金は10万ルピーに留まる。だが、レベルアップするごとに質問内容は個人のプライバシーに関するものとなって行き、素直に答えることが困難となる。最終レベルをクリアすると、1千万ルピーもの賞金が獲得できる。これは米国のテレビ番組「The Moment of Truth」のインド版であるが、インドの倫理観を越える出題が繰り返されたことから、大きな問題となった。何を隠そう、この「Sacch Ka Saamna」で司会を務めていたのがラージーヴ・カンデールワールであり、彼の「Table No.21」への起用は確信犯的なものがある。

ただ、本家「Sacch Ka Saamna」と異なり、「Table No.21」では、嘘を付かずに答えることに加えて、それに関した宿題も出され、それを実行しなくてはならない。例えば第一問としてヴィヴァーンに出された質問は「あなたは公衆の場で妻に愛情を示すことを恥ずかしいと思ったことはあるか?」であり、ヴィヴァーンがYesと答えて正解となると、課題として「フィジーで一番の繁華街で情熱的なキスをするように」であった。おそらく嘘を付かないだけでは映画として面白くならなかったので、このようなアクションを加えたのだろう。

当初は、カーン氏の狙いは二人がゲームに参加する様子をライブでネット中継し、大儲けをすることだと思わせられる。二人の夫妻も、そして観客も、そういう話だろうと思い込む。カーン氏の要求は次第にエスカレートし、ヴィヴァーンは500mlもの血を自らの体内から抜き取らねばならなかったり、スィヤーは丸坊主にならなければならなかったりする。だんだん観客もその残酷さに引いて来るのだが、この映画の凄いところは、最後に大きなどんでん返しを用意していたところである。それはラギング問題であった。

ラギング(ragging)というのは、インドの大学などで常習化している新入生いじめのことである。元々は、新入生が上級生と親しくなるために行われる歓迎会や交流会みたいなものであったはずだが、実態は新入生いじめとなっている。それだけではなく、ラギングを原因とする死傷事件や自殺事件も起こっており、各大学ではラギング禁止令が出ている。最近はかなりマシになったが、それでも時々、新学期辺りにラギングによる事件が報じられる。ラギングの様子は、ラージクマール・ヒラーニー監督の作品でよく描かれる。例えば「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)や「3 Idiots」(2009年)である。

実はヴィヴァーンとスィヤーは大学時代にアクラムという男子生徒を執拗にいじめていた。彼らのいじめが原因で、アクラムは精神に異常をきたしてしまう。そのアクラムの父親がカーン氏であり、この二人に復讐をしようとしてこのゲームを企画したのだった。ただ、復讐の方法は普通ではなかった。カーン氏は、二人を殺すのではなく、深く反省させることで、息子の無念を晴らそうとしたのである。彼がゲームの中で二人にさせたのは、二人がアクラムにさせたいじめを思い起こさせるものばかりであった。その様子は随所にカットバック手法を使って暗示されていた。

このエンディングへの持って行き方にはさすがに驚いた。すっかり騙されて「多少奇抜なスリラー映画」として観ていたので、足下をすくわれた思いだ。娯楽映画のフォーマットで強力なメッセージを主張するという、インド映画ならではの手法を採る代表的な作品のひとつに数えられるだろう。しかしながら、それが必ずしも成功したとは言い難い。スリラーという一種の娯楽フォーマットと、ラギング問題への警鐘が、かなり過激な化学反応を起こしており、収まりは良くない。ただ、この挑戦は高く買うべきであり、問題作として記憶に留めておく価値はある作品である。