かつてインドでは、バイク(自動二輪車)は四輪車を買えない人が買う生活の足であった。よって、排気量が125cc前後の、燃費のいいバイクが人気だった。また、都市ガスが普及していなかったため、ガスシリンダーなどを載せて運ぶ需要があり、積載性も重視された。もちろん、1台のバイクに3人、4人が乗るのは当たり前だ。バイクは完全に「働く自動車」の一員であった。

そんなバイクに対するイメージを一変させたのが「Dhoom」(2004年)であった。俳優のギャラよりもバイクに金を掛けたとされるバイク映画であり、スズキのGSX1300R Hayabusaを中心に、バイクがクールに描かれ、若者を中心に大ヒットした。この映画によってインドにおいてもバイクに趣味性を求める傾向が生まれ、二輪車市場の「プレミアム・セグメント」が拡大するきっかけになったのである。

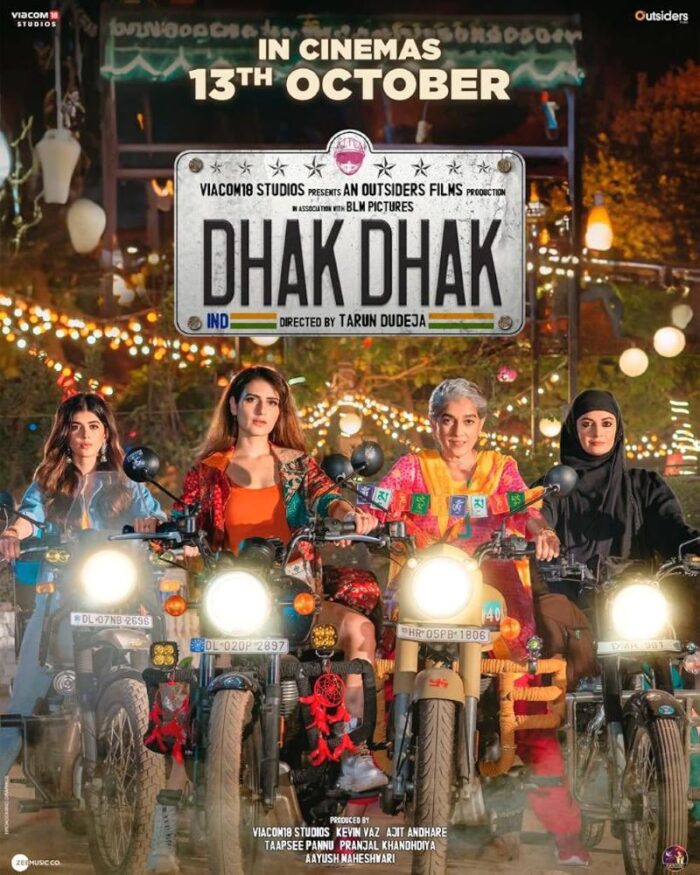

「Dhoom」からおよそ20年の歳月が過ぎ、またもインドで新たなバイクブームを巻き起こしそうな力強いバイク映画が登場した。2023年10月13日公開の「Dhak Dhak」である。様々な年齢層で構成された4人の女性たちがバイクに乗ってデリーからラダック準州のカルドゥン峠を目指すという前代未聞の冒険譚だ。女性中心映画の旗手タープスィー・パンヌーがプロデューサー陣に名を連ねており、過去に短編映画を撮った経験のあるタルン・ドゥデージャーが監督を務める。

主役の4人を演じるのは、ディーヤー・ミルザー、ファーティマー・サナー・シェーク、ラトナー・パータク・シャー、サンジャナー・サーンギー。年齢層は見事にバラバラだ。最年長が、1980年代にデビューしたラトナーで、現在60代。次に2000年代に活躍したディーヤー・ミルザーで、現在40代。次に「Dangal」(2016年/邦題:ダンガル きっと、つよくなる)でブレイクしたファーティマー・サナー・シェークで現在30代。そして最年少が、「Dil Bechara」(2020年)で注目された20代のサンジャナーになる。

映画中でも触れられていたが、主人公たちがバイクで目指したカルドゥン峠は、自動車で到達可能な世界最高地点の峠とされている。インド政府の主張では、カルドゥン峠の標高は5602mである。この値が正確だとすると、カルドゥン峠が世界でもっとも標高の高い自動車通行可能な峠である可能性は高い。ところが、GPSなどを用いて精密に計測すると、その標高は5359mとなるらしい。そうだとすると、中華人民共和国チベット自治区に、より標高の高い自動車通行可能な峠が存在するため、カルドゥン峠は世界最高地点ではなくなる。

その真偽はともかく、インドのバイク乗りにとってカルドゥン峠は憧れの地であり、映画の中でも「バイク乗りの聖地」として紹介されていた。カルドゥン峠に限らず、インド最北端のラダック準州には全域にわたって美しくも荒々しい自然が広がっており、シーズンになると多くのバイク乗りがツーリングに訪れる。筆者も2012年にデリーからラダックを周遊するツーリングをしており、この映画はその追体験になって懐かしかった。

題名の「Dhak Dhak」とは、心臓の音を表現した擬音語で、「ドキドキ」になる。かつて存在したインド最大手の二輪メーカー、ヒーロー・ホンダ社が一時期キャッチフレーズとして使っていた「Dhak Dhak Go」を思い出す。ヒーロー・ホンダ社は現地の自転車製造会社ヒーローと日本のバイク製造会社ホンダの合弁会社で、1984年の設立以来、インド市場を席巻してきたが、2010年に合弁を解消した。現在、ヒーロー社の市場シェアは32%ほどで1位を維持しているが、ホンダとの合弁時代には44%あったことを思えば、シェアを落としている。代わってホンダが単独出資したバイク会社HMSIの市場シェアは25%ほどで2位だ。合弁解消後、ホンダが猛追していることが分かる。

ただし、「Dhak Dhak」にはヒーローのバイクもホンダのバイクもほとんど出て来ない。この映画でフィーチャーされているのは、「世界最古のバイクメーカー」とも呼ばれるロイヤルエンフィールド社のバイクだ。英国発祥の企業で、創立は1851年。元々は自転車メーカーだったが、1901年から自動二輪車の生産を開始した。1955年からインドの工場でもバイクが生産されるようになり、1971年に英国の本社が倒産したことを機に、インドのバイクメーカーになる。後にインドの商用車メーカー、アイシャー社に買収され、現在は同社の一部門になっている。

ロイヤルエンフィールドのバイクは長年設計が更新されておらず、一部のマニアに人気の生きた化石のようなバイクになっていた。一般には、軽量かつ丈夫で燃費のいい日本メーカーのバイクが人気だった。だが、2000年代に改革が始まった。クラシックな見た目はそのままに、キックスタートからセルスイッチへ、キャブレターからFI(燃料噴射)へ、徐々に現代的な進化を遂げていき、それに伴って売上を伸ばしていった。現在、インド映画に対して熱烈なプロモーションをしていると見え、インド映画に登場するバイクのほとんどが同社のものになっている。

ちなみに、「Dhak Dhak」で使われていたのは、Classic 350、Meteor 350、Bullet 350の3車種である。

デリー在住のスカイ(ファーティマー・サナー・シェーク)はVloggerで、恋人のシュレーイと共にバイクをテーマにした動画を公開していた。しかし、シュレーイの携帯電話がハッキングされ、その中に入っていたスカイのヌード写真が流出してしまう。スカイはシュレーイと別れ、単独でチャンネルを運営することにするが、視聴者数は急減してしまった。しかも、卑猥なコメントで溢れかえることになった。 スカイには起死回生のネタが必要だった。彼女が目を付けたのは、バイクを運転するお婆さん、マンプリート・カウル・セーティー(ラトナー・パータク・シャー)だった。マンプリートは懸賞でバイクを当ててしまうが、持て余していた。あるとき思い立ってバイクに乗り始めたら自由を感じるようになった。マンプリートの夢はカルドゥン・ラに行くことだった。スカイから取材を受けたことをきっかけに、一緒にカルドゥン峠へ行こうと誘う。スカイはそのオファーに乗る。 二人はメカニックの知識のある同行者を探していた。彼女たちが白羽の矢を立てたのが、地元では有名なバイク修理屋ヒンドゥスターン・モーターズのウズマー(ディーヤー・ミルザー)だった。ウズマーは、娘のゾーヤーが通う学校でPCの購入を求められ、その資金を得るため、スカイからの報酬目当てでそのツーリングに参加することになる。ウズマーの一家は代々メカニックをしており、彼女も子供の頃からバイクいじりをして来た。夫のシャッビールにはアジメールに行くと嘘を付いて彼女たちに同行する。 もう一人、このツーリングに加わった女性がいた。ゴーヴァルダン在住のマンジャリー(サンジャナー・サーンギー)は結婚を間近に控えた信心深い女性だった。彼女の家族は宝石商をしており、カナダにトーマスという顧客を持っていた。その妻のマーサが現在、ラダック準州のレーにあるアーシュラム(道場)に滞在していた。マーサはマンジャリーの両親にお願いし、彼女をレーに呼ぶ。ただし、バイクで来ることが条件だった。そこでマンジャリーはスカイたちの一行に加わることになる。 こうしてスカイ、マンプリート、ウズマー、マンジャリーの四人はそれぞれバイクに乗ってカルドゥン峠を目指すことになる。 マンジャリーが一団からはぐれたり、マナーリーで泊まったホテルで大麻入りのビスケットを食べさせられて恍惚となり、その動画が流出してしまったり、スカイのバイクが河に流されてしまったりとトラブルが続く。バイクを失ったスカイは旅を続ける気を失い、ヒッチハイクでレーまで行って、そこから飛行機でデリーに戻る。 一方、マンプリート、ウズマー、マンジャリーの三人は旅を続行するが、マンプリートが高山病に罹り、危険な状態になった。マンプリートはレーの病院に搬送されるが、酸素ボンベが不足していた。そこでウズマーとマンジャリーはそれぞれ酸素ボンベを探しに行く。ウズマーはバイクの書類を持参していなかったために警察に逮捕される。夫が異変に気付き、バイクの盗難届を出していたのだった。また、マンジャリーはマーサの滞在するアーシュラムまで行くが、家族が追いかけて来て捕まってしまう。病院でマンプリートの看病をしていたのは、途中で出会った外国人バイカーだった。彼はスカイに電話をする。スカイは既にデリーに戻っていたが、レーに引き返す。 マンプリートの入院する病院には、マンジャリー、ウズマー、スカイが酸素ボンベを持って次々にやって来る。マンプリートも回復し、再び四人でカルドゥン峠を目指すことになる。スカイのバイクは親切な外国人バイカーが譲ってくれた。こうして四人はカルドゥン峠に到達し、夢を実現する。

デリーからカルドゥン峠を目指す際、2つのルートが考えられる。ひとつはジャンムー&カシュミール準州シュリーナガル(Srinagar)経由の西回りルート、もうひとつはヒマーチャル・プラデーシュ州マナーリー(Manali)経由の東回りルートだ。スカイたちが取ったのは後者のルートだった。

まずはデリーを北上し、ハリヤーナー州カルナール(Karnal)を通過して、パンジャーブ州のキーラトプル(Kiratpur)で一泊する計画になっていた。ただし、途中でマンジャリーがはぐれてしまったために計画通りに進まず、その手前のループナガル(Rupnagar)に宿泊することになった。その後、ヒマーチャル・プラデーシュ州に入り、ビラースプル(Bilaspur)を経由してマナーリーに到着する。この時点で標高は2,050mだ。そこで高度順応がてら二泊し、ナッガル(Naggar)観光などをした。その後、いよいよ高山地帯に入っていく。

実は2020年にマナーリーの先にアタル・トンネルが開通しており、難所だったロータン峠(標高3,980m)を越えなくてよくなっている。しかしながら、彼女たちはわざわざロータン峠を越え、その麓にあるコークサル(Koksar)に立ち寄っている。ロータン峠では霧に悩まされたが、ウズマーの機転により無事に通過することができた。

その後、マナーリー・レー・ロードの最後の給油地点であるタンディー(Tandi)で給油し、サルチュ(Sarchu)で一泊する。サルチュにはテント村があり、マナーリー・レー・ロードを行く者は実際にここで宿泊することが多い。その後、パン(Pang)まで到達するが、そこで河の増水に遭い、スカイはリタイアする。舞台は急にレーに移って、最後にはカルドゥン峠に到達する。

実際にヒマーチャル・プラデーシュ州やラダック準州で撮影が行われており、その雄大な自然が観る者を圧倒的する。完全なロードムービーである。そこに四人の女性たちが抱えるドラマが加わる。彼女たちはそれぞれ背負っているものがあった。スカイは、自分のヌード写真の流出や恋人との別れを背負い、しかもキャリアの悩みも抱えていた。夫と死に別れたマンプリートは、家事しかできない年長者としてではなく、自分独自のアイデンティティーを探し求めていた。メカニックの才能があったウズマーは、恋愛結婚をしたにもかかわらず、夫に従順な人生を生きすぎていて、その才能を活かして名声を獲得する機会を逸していた。マンジャリーは、両親から大事に育てられたことが裏目に出て心配性で臆病な性格になっていた。四人は旅行の中でお互いの話を聞き、必要に応じて助言を与え合うことで、それぞれの生き方を定めていく。

四人に共通するのは、女性ゆえに束縛されていたことだ。年齢層はバラバラであるし、それぞれが抱えていた問題も別々であったが、女性に生まれたことで問題を抱えなければならなかったことは共通していた。バイクは自由の象徴である。彼女たちがバイクに乗って旅に出たことで、その束縛から逃れ、自由を手にすることができた。

特にマンプリートに注目したい。彼女の立ち位置は「English Vinglish」(2012年/邦題:マダム・イン・ニューヨーク)でシュリーデーヴィーが演じたシャシと似ていた。「English Vinglish」では、ニューヨークで英語を学び、家族を見返したことで尊厳を取り戻し、また主婦に戻っていくというプロットだったが、マンプリートには主婦に戻る気配はなかった。しかも、旅先でいい人を見つけてしまい、ロマンスまで始めてしまった。女性にも人生をフルで生きる権利があるということを、マンプリートをはじめ、この映画のキャラクターたちは強く主張していた。そういう意味では「Thank You for Coming」(2023年)に並ぶフェミニスト映画である。

しかしながら、欠点のない映画ではなかった。まず、彼女たちがなぜバイクに乗り始めたのか、ほとんど説明されていなかった。マンプリートがバイクに乗り始めたきっかけはよく分かった。だが、他の3人はどうだろうか。インドでは女性のバイク乗りはまだまだ稀少である。よって、本来ならば、彼女たちがバイクに乗り始めた理由をもう少し丁寧に描くべきだった。特に、箱入り娘として育てられたマンジャリーがバイクに乗っているのには違和感があった。おそらく何らかの前日譚があり、その部分が編集の段階でカットされてしまったのだと思うが、何らかの形で提示すべきだっただろう。

また、スカイが一団から別れ、マンプリートが入院してからの展開は雑然とした印象を受けた。それまで雄大な光景の中で開放感溢れるストーリーが進んで来たので、より強い閉塞感を感じた。もちろん、映画を盛り上げるために終盤に何らかの事件は必要なのだが、もう少し旅の流れに沿った展開にして欲しかった。

4人の女優たちが普段からバイクに乗っているのかは不明である。だが、バイク乗りとして、彼女たちから微塵もバイク愛を感じなかった。おそらく役作りのためにバイクの運転を習ったのだと思われる。さすがにバイクに対する愛情まで醸成することはできなかったようで、個人的にはその点に強い不満を感じた。たとえば、マンプリートやマンジャリーは道中、頻繁にバイクを倒すのだが、バイク乗りならば、自分の怪我よりもバイクの傷の方が気になるものだ。バイクをこかしたら、それ以後はずっと引きずる。そういう繊細な心情が映画では表現されていなかった。

彼女たちがインド人女性の普段着にプロテクターを付けた姿でバイクに乗っているのはいかにもインドだ。かなりギャップがあるのだが、それが逆にインドらしさを醸し出している。特にブルカーを着てロイヤルエンフィールドに乗るウズマーのビジュアルが良い。もし、彼女たちがコテコテのバイクウェアに身を包んでいたら、かえって興醒めだったかもしれない。

主演を務めた女優たちは皆それぞれ魅力があり、それぞれ素晴らしい演技をしていた。優劣は付けがたい。貫禄ではやはりラトナー・パータク・シャーであるが、ディーヤー・ミルザーやファーティマー・サナー・シェークのような中堅の女優たちも負けていなかったし、もっとも若いサンジャナー・サーンギーも良かった。

「Dhak Dhak」は、4人の女性たちがバイクでカルドゥン峠まで行くというロードムービーであり、旅の中でそれぞれが女性であるがゆえに抱えている問題が浮き彫りになるフェミニスト映画でもある。ラダック地方の雄大な自然、ロイヤル・エンフィールドの小気味よいエンジン音、そして主役の女優たちの名演技など、見所いっぱいだ。もしかしたらこの映画がインド人女性の間にバイクブームを巻き起こすかもしれない。ただ、もっとじっくり描いて欲しかった部分も少なくない。ともあれ、女性の元気がいい今の時代を象徴する映画であることには変わりがない。