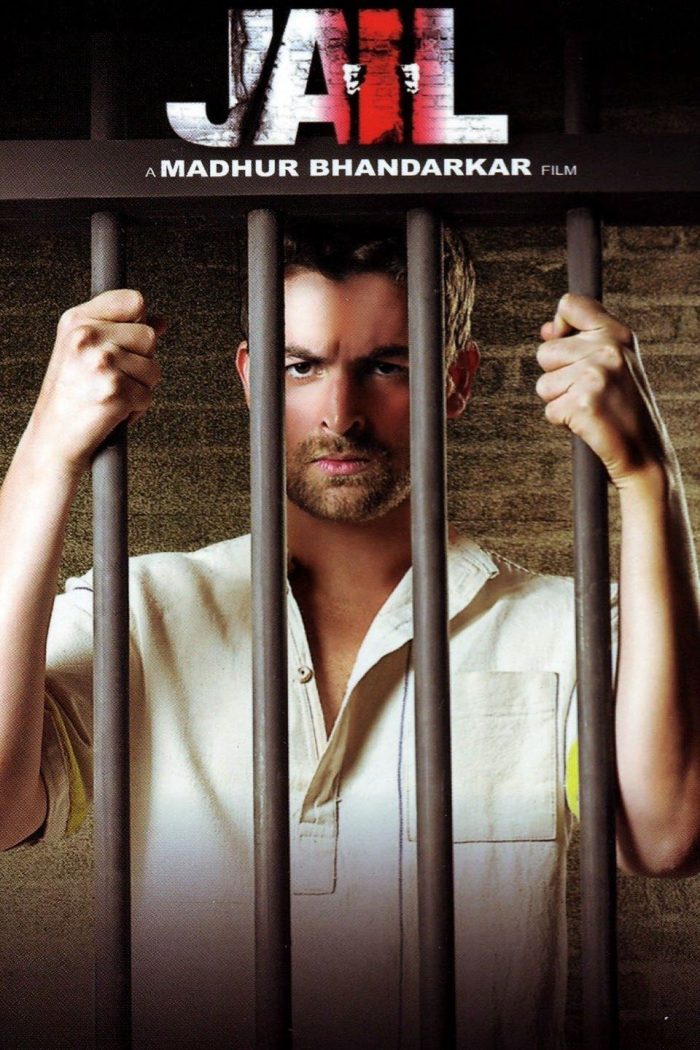

リアリズム娯楽映画の旗手として一目置かれているマドゥル・バンダールカル監督の最新作が2009年11月6日に公開された。前作「Fashion」(2008年)でファッション業界の暗部を取り上げたバンダールカル監督であったが、今回のテーマは牢獄。一般人とはあまり関係のない場所であるが、ヒンディー語の犯罪映画で牢獄の描写は珍しくなく、映画を観ていると何となくイメージだけは沸く。それをバンダールカル監督がどう料理するか、見物であった。

監督:マドゥル・バンダールカル

制作:パーセプト・ピクチャー・カンパニー、バンダールカル・エンターテイメント

音楽:シャミール・タンダン、トシ・シャリーブ

歌詞:サンディープ・ナート、アジャイ・ガルグ、クマール、トゥラーズ

出演:ニール・ニティン・ムケーシュ、ムグダー・ゴードセー、マノージ・パージペーイー、アーリヤ・バッバル、マニーシュ・メヘター、ラーフル・スィン、アトゥル・クルカルニー(特別出演)

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

パラーグ・マノーハル・ディークシト(ニール・ニティン・ムケーシュ)は、勤務会社で順調に出世し、マーンスィー(ムグダー・ゴードセー)という恋人もおり、人生でさらなる成功を夢見ていた。寛大なパラーグは、友人のケーシャヴを自宅に居候させていた。マーンスィーは、パラーグのものを何でも借りて使うケーシャヴを不審に思っていたが、パラーグはケーシャヴを信じて疑わなかった。 ある晩、パラーグはケーシャヴを途中でピックアップして自動車を走らせていた。すると警察の車両が後を追って来る。ケーシャヴは逃げるように言うが、行く手を遮られてしまう。その途端にケーシャヴは逃げ出し、警察に発砲もするが、撃たれて意識を失ってしまう。ケーシャヴのバッグからは大量のドラッグが発見される。何が何だか分からないパラーグは、麻薬密売の共犯者とされ、警察に逮捕されてしまう。 パラーグは14日間の警察拘留となり、その間、麻薬密売のネットワークなどについて尋問を受ける。パラーグは無実を主張するが、当然聞き入れてもらえない。パラーグには麻薬関連の容疑の他に警察への発砲という重大な容疑も掛けられており、保釈すら認められなかった。パラーグは牢獄へ送り込まれる。 牢獄では様々な囚人がいた。ナワーブ(マノージ・パージペーイー)は、マフィアの仲間にされてしまった弟のために殺人を犯し、服役していた。ナワーブはパラーグが犯罪を犯すようなタイプの人間ではないと直感し、何かと世話を焼く。アブドゥル・ガーニー(ラーフル・スィン)は、妻に言い寄ってきた男を誤って殺してしまったために服役していた。カビール・マリク(アーリヤ・バッバル)は根っからの悪人で、囚人の中から使えそうな人間をスカウトしてマフィアのドンに紹介していた。ジョー・デスーザ(マニーシュ・メヘター)は裕福な家庭に育ったが、道端に寝ていた路上生活者をひき殺してしまい、牢屋に入っていた。 カビールはパラーグに目を付け、親しげに言い寄るが、ナワーブは決してカビールには近付くなとパラーグに忠告する。パラーグは早期に保釈が認められることを願って牢獄での過酷な生活に耐えていたが、マーンスィーや母親が雇った弁護士の腕が悪く、パラーグにはなかなか保釈が与えられなかった。そして仕舞いには、ケーシャヴが意識を取り戻さないまま死んでしまったこともあり、懲役10年の実刑判決を下されてしまう。パラーグはもはや人生に何の希望も見出せなくなり、塞ぎ込んでしまう。パラーグは自殺を考えるが、考え直し、カビールに相談する。 もうすぐ囚人の定期異動が行われるところであった。カビールはその機会に脱獄することを計画していた。その計画にパラーグも加わる。カビールは移送中に騒ぎを起こし、そのドサクサに紛れて脱走する。だが、ナワーブの再三の忠告を思い出したパラーグは、カビールと共に逃げることを拒否する。パラーグはそのまま再び牢獄に入る。だが、彼は人生への希望を再び持ち始めていた。 弁護士を変えたことで、パラーグの判決は覆り、とうとう釈放されることになる。もしカビールと共に逃げていたら、それは実現しなかったかもしれない。パラーグは感謝の気持ちと共にナワーブを訪れる。

「Jail」と一言に言っても、日本では留置所、拘置所、刑務所などで違いがある上に、日本とインドの間での制度の違いもあり、とても複雑だ。一応その煩雑さを避けるために「牢獄」と訳しておいたが、この映画を観た限りでは、インドでは拘置所と刑務所が同じ場所で、未決拘留者と受刑者が同じ施設に放り込まれている。ただし、未決拘留者に労働の義務はないが、受刑者には労働の義務があるようであった。主人公のパラーグは、逮捕された後にまず警察拘留(Police Custody, PC)となり、捜査の名の下に拷問が行われた。その後、裁判で逃亡や証拠隠滅の恐れを指摘されて保釈申請を却下されたために司法拘留(Judicial Custody, JC)の状態となり、判決が出るまで牢獄に入れられた。そして裁判で有罪となり、懲役10年、罰金20万ルピーの実刑判決が下されたため、今度は受刑者となって、同じ牢獄で労働に従事することとなった。また、未決拘留者の身分のときは私服だったが、受刑者になったときから制服を支給されていた。

さすがに牢獄内の状況に特化した映画なだけあり、以上のような制度上の流れを概観することができるのは「Jail」の面白い部分であった。しかし、牢獄内での人間関係や牢獄の描写などにはほとんど目新しさがなかった。牢獄にいながら外の世界のマフィアを操るドンは、ヒンディー語映画ではよく出て来るし、おそらく実世界でも珍しいことではないのだろう。看守と囚人の癒着もヒンディー語映画の愛好家には「常識」であるし、トラブルを起こした囚人が独房に入れられて懲罰されるのも、見慣れたことである。少しだけ同性愛に触れられていたが、それも十分に想像の範囲内だ。人は犯罪を犯して牢屋に入り、犯罪者となって牢屋から出て来る、と言うのはラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の映画の中の台詞であっただろうか、その様子も「Jail」ではよく描写されていたが、それも過去のヒンディー語映画で散々見せられて来たことなので、特別な感慨は沸かなかった。とにかく、牢獄を舞台に何か目新しいことをやろうとすると、非常に難しい。今回ばかりはバンダールカル監督も苦戦したように思われる。

ただ、インドならではの要素もいくつかあり、それは興味深かった。例えばムンバイーでは雨季になると囚人の数が増えること。雨季になると、路上生活者たちは雨宿りのために、軽犯罪を犯してわざと牢獄に入るためである。これはおそらく本当のことなのだろう。牢獄内ではルピー紙幣の代わりにクーポン券が流通しており、それを使って買い物ができることにも触れられていた。また、牢獄にはダウリー(持参金)防止法違反で逮捕された人がいた。何か不都合なこと(浮気だったか?)がばれて家族に追求された嫁が、インド刑法(IPC)498条のダウリー防止法を使って逆に家族を訴え、犬以外の全員が牢屋に入れられてしまったという笑えない状況であった。基本的に女性を守るためにある法律は、女性「被害者」の言い分しか聞かれないことが多い。このような安易な復讐を可能にするダウリー防止法の乱用はインドで密かに問題となっている。インドでは嫁が焼かれるという事件が時々ある。それは貪欲な家族が、持参金の増額や、再婚による再度の持参金入手など、とにかく持参金目当てで行うとされることが多いが、その実態も、実は嫁の不義が原因であることがあると聞いたことがある。嫁を追い込むと、女性有利のダウリー防止法などによって一家を破滅させられる恐れがあるため、自分たちの身を守るには殺害しか方法がないのである。バンダールカル監督にはこの辺りを是非突っ込んでもらいたいものだ。

牢獄が舞台の映画であったが、そのメッセージは、決して人生に希望を失ってはならないという、もっと普遍的なものであったと思う。しかし、映画のプロットをよく観察すると、主人公が最終的に無罪を勝ち取れたのは、希望を失わなかったことと言うよりも、有能な弁護士を雇い直したことにある。つまり、最初から有能な弁護士を雇ってさえいれば、こんな苦労をすることはなかったということである。よって、映画を見終わった後に観客の心に残るのは、もし自分がこんな状況に陥っても、希望を失わず頑張ろう、ということではなく、やっぱりいい弁護士を雇わなければな、という感想で、それが「Jail」の根本的な欠点となっていた。エンディングを工夫すれば、もっと明確なメッセージの映画になっていただろう。

総合的に言えば、バンダールカル映画の中ではガッカリなレベルの映画であった。牢獄が舞台なので、全体的にイメージは暗く、娯楽映画として見てもそれほど心は晴れないし、バンダールカル映画のトレードマークである、未知の暗部にぐいぐいと突き進んで行くような体験もあまり感じられなかった。

主演のニール・ニティン・ムケーシュは、「New York」(2009年)に続いて、濡れ衣を着せられて逮捕される可哀想な役を演じた。頼りないおどおどした表情が板に付いており、彼以上の適役はいなかっただろう。このまま延々とこんな役だけを演じさせられて行くのではないかという一抹の不安もあるが、とりあえず映画界の中で存在感を示すことには成功している。

ヒロインのムグダー・ゴードセーは、バンダールカル監督の前作「Fashion」のヒットのおかげでスポットライトを浴びた、モデル出身の女優である。「All the Best: Fun Begins…」(2009年)ではビパーシャー・バスとのダブルヒロインであったが、「Jail」において晴れてソロヒロインの座を手に入れた。出番は少なかったものの、真摯な演技をしていて良かった。「Fashion」のときは脇役のオーラであったが、いつの間にかヒロインのオーラが出て来ており、このまま上昇して行けるかもしれない。

他に個性派男優マノージ・パージペーイーが渋い演技をしていた。実はこの映画は、マノージ・パージペーイー演じるナワーブのナレーションで話が進んでおり、彼が裏の主人公だといえた。また、マノージ・パージペーイーに勝るとも劣らない個性派男優アトゥル・クルカルニーがエンディング直前で弁護士役で特別出演し、迫力のある弁舌を展開していた。

全体的にシリアスな映画であり、ダンスシーンは似合わない映画だった。バンダールカル監督は、映画の雰囲気を損ねないように慎重にダンスシーンを挿入していたが、それでもなお場違いな印象を受けた。音楽はシャミール・タンダンとトシ・シャリーブの合作になっているが、特に優れた曲はなかった。

裏話によれば、マドゥル・バンダールカル監督は牢獄の様子をなるべくストレートに観客に伝えるため、いくつか際どいシーンも撮影していたようである。例えばニール・ニティン・ムケーシュのヌードシーンや、マスターベーションシーンなどである。しかし、編集の段階になって、検閲に引っかかったり無用な物議を醸したりするリスクを避けるために、それらを自発的にカットしたようだ。それでも、ニール・ニティン・ムケーシュが裸にされるシーンは一瞬だけ見られたし(局部はモザイク)、これがマスターベーションにつながっていたのだろうなぁと想像されるところもあった。

マドゥル・バンダールカル監督の映画は極めて作家性が強く、基本的に監督の名前だけ見て映画館に足を運んでも損はない。しかし、「Jail」は、今までヒンディー語映画で散々描写されて来た牢獄が舞台であり、いかにバンダールカル監督と言えど、牢獄の中から目新しいストーリーを掘り起こすのは困難だったと感じさせられた。つまらない映画ではないが、万人向けの映画ではない。