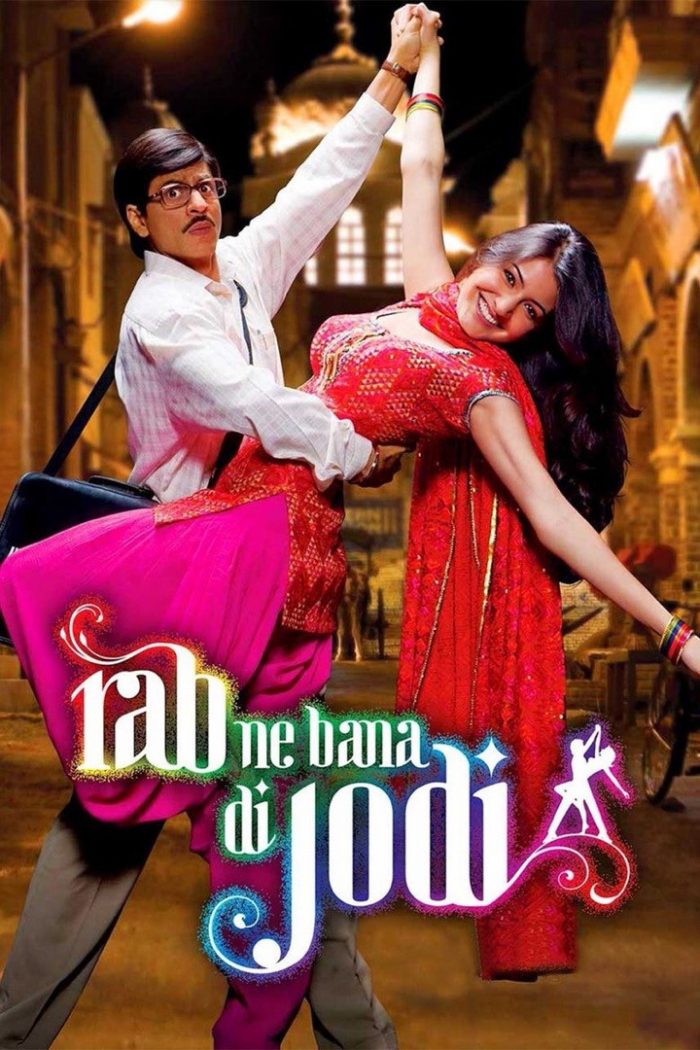

インド映画界最大のコングロマリット、ヤシュラージ・フィルムス。一社で映画制作、配給、音楽CD/VCD/DVD販売など、映画に関わる事業は映画館経営を除き全て手掛けていると言っていい。出す映画出す映画全てヒットという時期もあったのだが、いつ頃からか失敗作を連発するようになり、最近低迷していた。僕なりの言葉で分析すると、ヤシュラージ・フィルムスの映画には工場生産「製品」のような無難にまとまった作品が増え、一本一本に人のぬくもりと火事場のくそ力的パワーを感じなくなったのである。なぜか映画公開前の宣伝に力を入れなくなったことも原因のひとつであろう。2008年12月12日公開の、今年最後を飾る映画の一本「Rab Ne Bana Di Jodi」も、どこか今までのヤシュラージ映画的「製品」臭さを感じ、その質に疑問を抱いていた。だが、曲がりなりにも主演はスーパースター、シャールク・カーンであり、無視はできなかった。

異変を感じ取ったのは、前売り券が発売されたときである。別の映画を観るため映画館の窓口に並んでいたのだが、多くの人々が「Rab Ne Bana Di Jodi」の前売り券を求めているのを見て、これはヒットすると予感した。早速僕もチケットを予約し、満席の映画館の中でこの映画のファーストデー・ファーストショーを観ることができたのだが、結論から先に言えば、間違いなくこれは今年一番の傑作であった。最近インドのテレビで流行している、一般人参加型のダンスコンペティション番組をテーマに、真の愛とは何かを問い直した、正統派インド娯楽映画であった。

監督:アーディティヤ・チョープラー

制作:ヤシュ・チョープラー、アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:ジャイディープ・サーニー

振付:シヤーマク・ダーヴァル、ヴァイバヴィー・マーチャント

衣装:アキ・ナルーラー

出演:シャールク・カーン、アヌシュカー・シャルマー(新人)、ヴィナイ・パータク、カージョル(特別出演)、ビパーシャー・バス(特別出演)、ラーラー・ダッター(特別出演)、プリーティ・ズィンター(特別出演)、ラーニー・ムカルジー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

電力会社パンジャーブ・パワーのアムリトサル支局に務める、何の変哲もない普通のサラリーマン、スリンダル・サーニー、通称スリー(シャールク・カーン)は、大学時代の恩師の娘ターニー(アヌシュカー・シャルマー)の結婚式に出席する。そのときターニーの美しい顔を見たスリンダルはうっとり見とれてしまう。だが、楽しそうに結婚式の開始を待つ彼女の身に突然不幸が訪れた。なんと花婿一家の乗ったバスが交通事故に遭い、一家全員死亡してしまったのである。ターニーは泣き崩れ、恩師は心臓発作を起こして病院に担ぎ込まれる。死にかけの恩師から懇願されたスリンダルは、ターニーと結婚することを承諾する。それを見届け、恩師は息を引き取る。

こうしてスリンダルは、他人の結婚式に出席しに出掛け、花嫁を連れてアムリトサルの自宅へ戻って来たのだった。ターニーはまだ花婿の死と突然の展開を受け容れ切れておらず、茫然自失の状態であった。スリンダルは気を利かせてターニーに一室をあてがい、自分は別の部屋で寝ることにする。翌朝、まだショックから立ち直れていないターニーは、部屋から出て来ようとしなかった。スリンダルは彼女に顔を合わせずに会社へ出勤する。会社ではすぐにスリンダルが結婚したという噂が広まり、勝手に彼の家でパーティーが開かれることになってしまった。また、その噂は親友のバルヴィンダル・コースラー、通称ボビー(ヴィナイ・パータク)の耳にも届いた。ボビーは事前連絡なしに結婚したことに怒るが、事情を聞き、一転して彼らに同情し、頼もしい協力者となる。

会社の同僚たちが家にやって来てパーティーが始まった。ターニーは依然として出て来ようとしなかったため、スリンダルは皆に、彼女は体調を崩していると説明して取り繕う。だが、パーティーの途中でターニーは出て来て客をもてなし始める。彼女の姿を改めて見てスリンダルは恋を新たにした。しかし、パーティー後に彼女の口から出た言葉は残酷であった。「私はあなたを愛することはないけど、あなたの妻として見られるように頑張ります。」だが、スリンダルはそれを受け容れ、以後、二人は徐々に見た目は夫婦らしい生活を送るようになる。しかし、部屋は依然別々で、スリンダルの前で彼女が微笑みを見せることもなかった。唯一、彼女は映画を観ているときに笑顔を見せるのであった。

あるとき、ターニーは一般人参加型ダンスコンペティション番組「Dancing Jodi」のアムリトサル大会のチラシを持って家に帰って来た。ターニーは子供の頃から踊りが大好きで、これに参加したいと言い出す。スリンダルは何も言わずに参加費を出し、それを許す。

スリンダルは、楽しそうに踊っている彼女の姿を少しでも見たいと思い、変装してオーディション会場へ忍び込むことを思い付く。美容師のボビーの協力を得て、スリンダルは今時の若者風の外見にイメチェンし、オーディション会場へ行く。そこにはターニーの姿もあった。オーディションはペアを組んで受けなければならないため、応募者の中から抽選でペアが組まれることになった。そこで偶然か神様の思し召しかスリンダルはターニーとペアになる。変装したスリンダルを見てターニーはそれが彼だとは気付かなかった。そこでスリンダルはラージ・カプールと名乗り、そのまま別人として通すことにする。二人はペアを組んでダンスの練習をするようになる。そして、練習が終わった後、スリンダルはラージの変装を解いてスリンダルに戻り、何事もなかったかのように家に帰って来るのであった。

ラージに変装したスリンダルは、なぜか普段とは違う派手な性格になっていた。ターニーは最初、おかしなことばかり口走って真面目に練習しないラージと踊っても優勝できないと悲観するが、時々彼の口にする優しい言葉が彼女の心の琴線に触れるようになる。スリンダルは十分彼女の幸せそうな顔を見たため、もう満足し、ペアを解消してラージを止めようとするが、ターニーはペア解消を考え直し、ラージと共にオーディションを受け、優勝すると言い出す。こうしてラージとスリンダルの二重生活が続くことになる。とりあえず二人はオーディションに合格し、番組に出場する10組に選ばれる。

そうこうしている間にスリンダルは、自分の気持ちをラージに託し、ターニーに愛の告白をしようと思い立つ。そこでラージに変装したスリンダルは彼女を1日デートに誘い、最後に彼女に告白する。ターニーは、既婚であることを伝えていなかったことを謝り、もう友達には戻れないと言い渡す。彼女に愛の告白ができたこと、そしてターニーの貞操観念を知れたことに、ラージに変装したスリンダルは満足する。

スリンダルはターニーと日本祭へ遊びに出掛けた。そこでは相撲が行われており、もし力士に勝つことができたら日本旅行ペア招待券が景品としてもらえると触れ込みされていた。ターニーが楽しそうではなかったため、ここで一発いいところを見せようと、彼は力士に挑戦を申し込む。力では全く太刀打ちできなかったが、チョコマカ動き回っている内に力士の足を取って転ばすことに成功する。スリンダルは見事日本旅行ペア招待券を獲得した。だが、危険を顧みず訳の分からない行動をするスリンダルにターニーは怒り、「私を幸せにしようと無理な努力しないで」と言い放つ。

その後お互い謝ったことでスリンダルとターニーの仲は何とか回復したが、二人で映画を観ているときに、急にターニーは姿を消してしまう。ターニーが向かった先は、ラージが住んでいることになっていたラージュー・モータースであった。ラージュー・モータースはスリンダルの友人が経営していたが、彼は事情を聞いて知っていたため、急いでスリンダルを呼ぶ。スリンダルはラージに変装してラージュー・モータースに駆けつける。するとターニーから、「夫がいるのに、あなたに恋してしまった。どうすればいいの?」と衝撃的なことを言われる。ラージは平静を保ちながら、番組のグランドフィナーレが行われる明日に二人で駆け落ちしようと提案する。ターニーはそれを了承する。

グランド・フィナーレ当日。スリンダルはターニーと共に黄金寺院を訪れ、彼女の成功を純粋な気持ちで祈る。ターニーはまだこの後の行動を完全に決めかねていたが、神様に祈ったところ、スリンダルの中に神を感じるようになり、心を決める。コンペティション開始直前にターニーはラージに、やはり結婚をしているので他の人と逃げることはできないと謝る。それを聞いてスリンダルは彼女の決断に感謝する。

オーディションはどんどん進み、ラージとターニーの出番がやって来る。だが、ステージ上にラージは姿を現そうとしなかった。ターニーは、振られてショックを受けたラージが棄権したのだと思い、自分も棄権をしようとするが、そこへスリンダルが登場する。いつもの姿のままに。そしてターニーと共にステージで踊り出す。そのとき初めてターニーは、ラージがスリンダルであったことを知る。そして、今までのことを思い出し、スリンダルが自分のことを本当に愛してくれていることを知る。二人がサーニー夫婦になった瞬間であった。

審査の結果、ラージとターニーがアムリトサルのベストカップルに選ばれた。二人は日本へハネムーンに訪れ、新婚旅行を楽しんだのであった。

今まで何度も主張して来たことだが、インド映画には絶対に犯すことのできない大原則がある。それは、恋愛は結婚に勝てないということだ。結婚の儀式が行われる前の、結婚相手以外との恋愛は成就することがほとんどだが、一度結婚の儀式が行われた場合、その後どんなことがあろうとも恋愛は結婚に勝つことができない。保守的すぎるとの批判もあるかもしれない。だが、これはインド映画のアイデンティティと切っても切れない関係にあるもっとも重要な要素であり、これが守られなければその映画は絶対に成功しないしインド映画だとも認められない。結婚後の恋愛の結末として許されるのはふたつのみ。ひとつは夫婦が元の鞘に収まること、もうひとつは当事者が死などの不幸に陥ることである。芸術映画はまだしも、メインストリームのインド映画において、結婚後不倫をしたカップルがハッピーエンドで終わることは許されない。新進気鋭の映画監督・プロデューサーのカラン・ジョーハルが「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)でおそらくインド娯楽映画史上初めてその禁忌を犯したが、海外市場では受け容れられたものの、インド市場では酷評されたことは記憶に新しい。

「Rab Ne Bana Di Jodi」は、トリッキーな手法でそのタブーに挑戦した映画だと言える。結婚後にヒロインの心は結婚という束縛と恋愛という自由の間で揺れ動くことになるのだが、実は後者の恋愛の相手は夫の変装した姿というカラクリである。結果的にどちらを選んでも、結婚の儀式を挙げた人物と一緒になることに変わりはなく、見かけ上タブーは犯されない。だが、それぞれの結末において、ヒロインの気持ちにも、夫の気持ちにも、そして観客の気持ちにも大きな違いが生じるのは明らかである。これは、妻にとっても試練であったし、それ以上に夫にとっても試練であった。そして最後に迷いながらもはっきりと夫を選んだところに、インド映画の良心とプライドがよく反映されていた。

その試練までの道のりも、とても説得力のある導入になっていた。結婚式当日に花婿を事故で失い、別の人と結婚する羽目に陥ったヒロイン、ターニー。夫は真面目一徹のいかにもつまらなそうな人間で、「僕には愛が何なのか分からない」と言い出す始末。塞ぎ込む彼女の微笑みを見たいという純粋な気持ちで、スリンダルは、現代の若者風に変装し、ラージと偽名を名乗って、ダンスのオーディションを受ける彼女を見に行く。そのためにいろいろな嘘を付かなくてはならなくなるのだが、それは必要悪の嘘だと言えるだろう。ターニーにとってスリンダルは我が身の不幸の象徴であり、彼女を喜ばせようとしても、彼女にどう愛の告白をしようとも、彼女には同情としか受け止められない恐れがあった。彼のこの選択を責めることはできないだろう。だが、ひょんなことからオーディションでターニーとペアを組むことになってしまい、彼のささやかな冒険は人生を左右する大冒険へと変貌する。ラージに変装したスリンダルは、なぜか普段とは正反対の別人格となった。そしてターニーに対して開けっぴろげに愛を告白することもできた。スリンダルはそれだけで満足であったが、ターニーがスリンダルを捨ててラージと駆け落ちをすると決めたことで、彼はさらに大きな人生の岐路に立たされる。ラージは実は夫のスリンダルなのだとターニーに打ち明ければ、スリンダルは彼女を簡単に引き留めることが可能であった。しかし、スリンダルは敢えて全てを神に委ねた。もし彼女が最終的にラージを選べばスリンダルの人格を捨て、このままラージとして彼女と生き続けるし、スリンダルを選べばそれで幸せであった。もちろん彼は本心ではスリンダルを選んで欲しいと思っていた。アムリトサルの黄金寺院で神様に救いを求めたターニーは、夫の中に神を見る。そして彼女の決断も自然に行われる。ターニーはラージに言う。「私は夫の中に神様を見たわ。私は人を捨て去ることはできるけど、神様を捨てることはできない。だからあなたと一緒に行くことはできない。」スリンダルは彼女の最終的な決断に歓喜する。

ちなみにインドでは、女性にとって夫は神であり、男性にとって女性は女神であるとされる。夫の中に神を見たというのは、そういう意味もあるだろう。だが、映画の文脈から言うならば、やはり愛を与え返してくれない相手にも無償の愛を投げ掛け続けたスリンダルの人柄のことと受け止めたい。

インド映画の醍醐味は何と言っても歌と踊りである。ストーリーとは何の脈絡もなくダンスシーンが挿入される映画もないことはないのだが、優れた映画はストーリーと歌と踊りがお互いにシンクロしており、相乗効果で映画の完成度を高める。「Rab Ne Bana Di Jodi」も、ストーリーと歌と踊りの調和に成功していた映画であった。特にクライマックスをダンスとミュージカルで演出するのはインド映画の得意技で、この映画でもそれが踏襲され、もっともセンシティブな部分が歌と踊りで表現されていた。ダンスコンペティション番組のグランドフィナーレで、ターニーはラージの代わりにステージに登場したスリンダルを見て、初めてラージ=スリンダルだったことを知る。そして踊りが終わった後に彼女は彼に言う。「この嘘つき!大嘘つき!」スリンダルは彼女を怒らせてしまったと思い、弁解しようとする。だが、彼女が続けて言った言葉は彼の予想とは違うものだった。「愛なんて分からないって言ってたじゃない?こんなに簡単にあなたは私の悲しみを喜びに変えてしまったわ・・・!」

観客は、「あなたを愛することはない」、「私を幸せにしようと無意味な努力をしないで」と冷たく言い放つターニーに多少引きながらも、健気に彼女をいたわり、変装してまで彼女の一瞬の微笑みを拝もうとするスリンダルに感情移入せざるをえない。変装前と変装後のギャップや二重生活の苦労に笑いながらも、次第にストーリーはシリアスなものになって行き、スリンダルのあまりの人の良さに怒りまで覚え出す。だが、結局は、神様の助けもあってか、心の奥からの誠意と愛情が勝利を収め、観客は最高の爽快感・満足感と共に映画館を後にすることができた。これぞインド映画の醍醐味、これぞ映画の醍醐味である。このような素晴らしい映画を観るに付け、まだ映画は死んでいないと胸を張って言う気分になるし、世界の映画の中でインド映画こそが映画の本質をもっとも捉えていると主張する勇気をもらえる。遊園地で1日中遊んだような爽快感、充実感、ちょっぴりの疲労感と共に映画館を出ることができなければ映画ではないし、映画を見終わった後だけでも「正しく生きたい」と思わせてくれるような心の栄養摂取がなければ映画とは言えない。

メインストーリーだけでも十分楽しめる映画であったが、日本人インド映画ファンには二重のプレゼントもあった。まず、過去の人気映画のパロディーが随所に見られたことである。特にミュージカル「Phir Milenge Chalte Chalte」では、過去の名作の挿入歌の歌詞が組み合わせられていた。映画名をリストアップすると、「Awaara」(1951年)、「Junglee」(1961年)、「Tere Ghar Ke Samne」(1963年)、「Sangam」(1964年)、「Teesri Manzil」(1966年)、「Aradhana」(1969年)、「Prince」(1969年)、「Mera Naam Joker」(1970年)、「Aap Ki Kasam」(1974年)、「Chalte Chalte」(1976年)、「Karz」(1980年)、「Yeh Vaada Raha」(1982年)、「Hum Hain Rahi Pyaar Ke」(1993年)、「Phir Milenge」(2004年)などである。また、この曲のダンスには、カージョル、ビパーシャー・バス、ラーラー・ダッター、プリーティ・ズィンター、ラーニー・ムカルジーら大物女優たち(一部除く)がそれぞれナルギス、ヌータン、ヘレン、シャルミラー・タゴール、ニートゥー・スィンと言った過去の大物女優に扮してアイテムガール出演し、とても豪華なナンバーになっていた。ミュージカル中でシャールク・カーンが扮しているのも、ラージ・カプール、デーヴ・アーナンド、ラージェーシュ・カンナー、シャンミー・カプール、リシ・カプールと言った往年の名優ばかりである。このようなヒンディー語映画の過去の名作・名曲のパロディーネタは「Om Shanti Om」(2007年)以来流行している。また、台詞の中で「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)や「Kabhi Alvida Naa Kehna」など、さらに多くの映画のタイトルに触れられているし、かなり大がかりな「Dhoom」(2004年)のパロディーもあり、乞うご期待だ。

あらすじの中でも少し触れたが、この映画には「日本」が2ヶ所出て来る。それは全ての日本人にとって嬉しい要素だ。まずは主人公が日本祭へ行くシーンがあり、そこでシャールク・カーンが力士と相撲を取る。だが、日本人にとって残念かつ苦笑せざるをえないことに、「Rab Ne Bana Di Jodi」に登場する相撲は日本の相撲とはかなり違っている。おそらくこれは韓国相撲シルムなのではないかと思うが、詳細は不明である。単なるインド人の勝手なイメージかもしれない。しかし、背景には日本の国旗や「いらっしゃいませ」という日本語などが見られ、日本をイメージしようとしているのは間違いない。日本や相撲のイメージがまだインド人に正確に伝わっていないことは残念だ。このシーンでは日本祭はアマデウスという企業が主催という形になっていたが、ここに日本の企業が本物の相撲を引っ提げてうまく入り込むことはできなかったのだろうか?確かソニーはヤシュラージ・フィルムスの「Dhoom: 2」(2006年)でタイアップしており、パイプはあったはずだと思うのだが・・・。

もうひとつの「日本」は映画のエンディングで登場する。見事名実共に夫婦になったスリンダルとターニーは、日本祭で勝ち取った景品である日本旅行ペア招待券を使って日本へハネムーンへ行く。そしてエンドクレジットで、日本各地で撮影した記念写真が何枚も映し出されるのである。富士山から新宿まで、いろいろな場所で撮影されており、そこにシャールク・カーンとアヌシュカー・シャルマーが映っているのだが、どう見ても合成で、彼らが実際に日本に来たわけではないようだ。それだけは残念だが、日本人にはなかなか嬉しいサービスであった。この映画を観て日本へハネムーンへ出掛けるインド人新婚夫婦が増えたりするかもしれない・・・。

今回シャールク・カーンは、いい意味でシャールク・カーンらしさを出した演技と、これまたいい意味でシャールク・カーンらしさを抑えた演技を並存させており、総合的に彼の今までのベストの演技と評価できるものになっていた。最近アクシャイ・クマールがやたら売れているし、若いスターも育って来たが、ヒンディー語映画界のスーパースターはやはりシャールク・カーン以外にいないのだということを今一度しっかりと観客の脳裏に焼き付けたと思う。本作がデビュー作になるアヌシュカー・シャルマーは、初めてにしては上出来の演技であった。元々バンガロールでモデルをしていた彼女は、新人のみが持つ初々しさを買われてシャールク・カーンと共演するヒロインに抜擢されたのだろう。昨年ヒンディー語映画デビューしたディーピカー・パードゥコーンほどオーラはないが、最高の船出をすることができたので、これからも伸びて行きそうだ。また、元々芸術映画寄りのプロフィールを持っていたヴィナイ・パータクであるが、最近娯楽映画でも引っ張りだこだ。今回は今までとは打って変わって派手な役に挑戦しており、芸幅の広さを証明していた。

音楽はサリーム・スライマーン。曲数は少ないが、ミュージカルシーンが少なかったり上映時間が短かったりする印象はなく、かえってとてもメロディーが耳に残る映画になっていた。上述の「Phir Milenge Chalte Chalte」も面白いが、やはり悲哀に満ちた「Tujh Mein Rab Dikhta Hai」が最高であろう。アムリトサルの路地を舞台に、長回しを多用して撮影されたミュージカル「Haule Haule」もよい。ちなみに、サントラCDのジャケットには、見る角度によって絵が変わる細工がしてあり、目を引く。

映画の舞台はパンジャーブ州のアムリトサルで、全部ではないかもしれないが、実際にアムリトサルでロケが行われていた。スィク教の聖地である黄金寺院はヒンディー語映画によく登場する場所である。

言語は基本的にヒンディー語だが、シャールク・カーンは今回極度に英語をミックスさせたしゃべり方をしているので、ヒンディー語が分からない人でも理解しやすいと思われる。パンジャーブ州の都市が舞台なので、パンジャービー語も所々に入る。

「Rab Ne Bana Di Jodi」は、100年に一本の傑作とまでは言わないが、今年最高の作品のひとつであると断言できる。僕は映画を観ている間涙が止まらなかったばかりか、映画を見終わった後もしばらく余韻で涙が溢れ出て来た。こんな心に沁みる映画は久し振りだ。観て絶対に後悔しない、観なければ絶対に後悔する、必見の映画。とにかく絶賛する他ない。