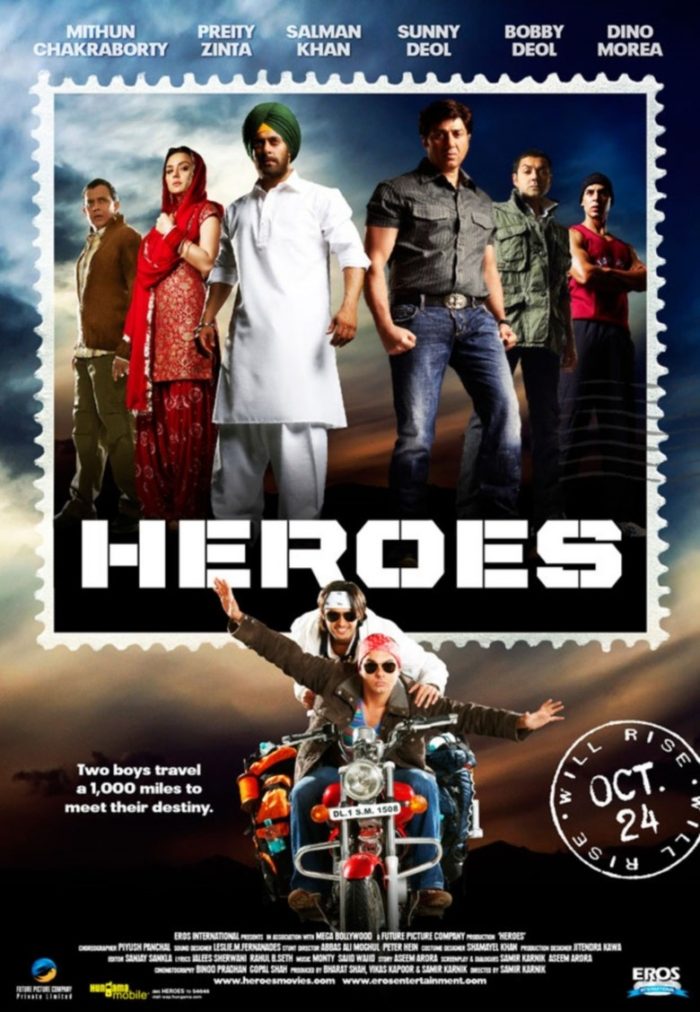

光と富の祭典ディーワーリーは、1年でもっとも吉祥な日とされ、ヒンディー語映画界では、この日の周辺に超大作を公開するのが慣習となっている。昨年のディーワーリー期には「Om Shanti Om」(2007年)が公開され、大ヒットを記録した。今年は去年ほど話題作がないのだが、それでも豪華な作品が並んでいる。まずはオールスターキャストの「Heroes」を観た。2008年10月24日公開である。

監督:サミール・カールニク

制作:サミール・カールニク、バラト・シャー、ヴィカース・カプール

音楽:サージド・ワージド、モンティー

歌詞:ジャリース・シェールワーニー、ラーフルBセート

衣装:シャマエル・カーン

出演:サニー・デーオール、サルマーン・カーン、プリーティ・ズィンター、ソハイル・カーン、ヴァトサル・シェート、ディノ・モレア、ミトゥン・チャクラボルティー、ボビー・デーオール、アムリター・アローラー、リヤー・セーン、ドイジ・ヤーダヴ、リシター・バット(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

デリーの映画学校で学ぶサミー、通称サーンド(ソハイル・カーン)と、アリー、通称ナワーブ・サーブ(ヴァトサル・シェート)は、自堕落な毎日を送って授業にもほとんど出席しなかったが、卒業制作のために何か映画を作らなくてはならなくなり、考え抜いた末に、「軍隊非入隊のすすめ」という題の映画を作ることを決める。 二人は、知り合いのつてで戦争ジャーナリストに会う。彼は二人に3枚の手紙を渡す。それは、1999年のカールギル紛争で戦死した兵士が家族に宛てて書いた手紙で、戦争ジャーナリストがたまたま預かっていたものだった。サーンドとナワーブ・サーブは、その3枚の手紙を宛先に届けることで映画を構成しようと企画する。二人はカメラを持ち、バイクに乗って旅に出掛ける。 最初の目的地は印パ国境アターリー近くの農村であった。手紙の送り主のバルカル・スィン(サルマーン・カーン)は、妻のクルジート・カウル(プリーティ・ズィンター)に戦地から手紙を送っていた。クルジートとその家族は二人を温かく迎える。だが、二人が期待していたのとは違い、彼らは息子を戦争で失ったことを悲しんでおらず、むしろそれを誇りに思っていた。村人たちもバルカルを英雄視していた。また、二人は村のすぐそばにパーキスターン領との国境があることを知って驚く。鉄柵の向こうには、インド側と少しも変わらないパンジャーブの田園風景が続いていた。二人は、バルカルとクルジートの間の子ジャッスィー(ドイジ・ヤーダヴ)とも友達になる。ジャッスィーは、父親と同様に軍隊へ入隊し、国のために命を捧げる夢を持っていた。また、偶然カメラは、バルカルのことを思い出してすすり泣くクルジートの姿を捉えていた。 次の目的地はヒマーチャル・プラデーシュ州の山村であった。手紙の送り主はダナンジャイ・シェールギル陸軍大尉(ボビー・デーオール)で、兄のヴィクラム(サニー・デーオール)に宛てていた。ヴィクラムは元々空軍の将校であったが、事故で両足を失っており、車椅子生活を送っていた。ヴィクラムは2人を歓迎し、ダナンジャイとの思い出を語る。ヴィクラムも、弟が国のために戦って戦死したことに誇りを持っており、両足を失ったことも全く後悔していなかった。現在彼は、近所の子供たちをトレーニングしていた。自分ができることをして国のために奉仕することがもっとも重要だとヴィクラムは2人に説く。 最後の手紙は、カールギル駐屯地に宛てられた手紙で、送り主はサーヒル・ナークヴィー(ディノ・モレア)であった。サーヒルは手紙の中で上官に対し、10日間の休暇を申し出ていた。しかし、その後サーヒルは戦死してしまう。上官はサーヒルのファイルを調べ、1通の手紙を見つける。それはレーに住む両親宛てのものであった。二人はその手紙をレーまで届けることにする。 サーヒルの父親ナークヴィー(ミトゥン・チャクラボルティー)は医者であった。彼は息子も医者になることを願っていたが、サーヒルは軍隊に入隊してしまい、そのまま帰らぬ人となってしまた。ナークヴィーはそれを息子の裏切りだと考えており、それ以来妻に対しても心を閉ざしてしまっていた。サーンドとナワーブ・サーブは、これまでの経験の中で軍人に対する考えが変わっており、何とかしてナークヴィーにサーヒルの気持ちを伝えようと努力する。ナークヴィーとサーヒルはラグビーに熱中していたこともあり、サーンドとナワーブ・サーブは、ナークヴィーと共にラグビーをプレイすることで、彼の気持ちを変える。その結果、ナークヴィーは初めて息子に対して心を開く。 サーンドとナワーブ・サーブはこれらの体験をまとめて卒業制作の映画にし、晴れて卒業を許される。2人は軍隊に入隊しようと入隊テストを受けたが、2回とも落ちてしまった。そこで二人は学校を開校した。数年後、二人を一人の青年(サルマーン・カーン)が訪ねて来る。なんと彼はジャッスィーであった。ジャッスィーは父親と同様に軍人になっていた。

インドでは、国を守る軍人を礼賛し、愛国心を高揚させることを目的としたパトリオット映画が度々作られるが、「Heroes」もその一本と言える。自堕落な生活を送り、わざわざ軍隊に入る人々の気持ちを全く理解しない若者2人が、様々な出来事を通して軍人たちやその家族の持つ誇りを知り、真の愛国主義に目覚めるというプロットであったが、主題に無関心または批判的な主人公の心変わりを通してメッセージを浮き彫りにする手法は映画脚本の王道であり、同じような展開のパトリオット映画は、近い過去にも「Lakshya」(2004年)などがあって目新しいものでもなかった。さらに、インド各地を舞台に、様々な人を訪ねることで話が進んで行くところは、「Bachna Ae Haseeno」(2008年)とよく似ていた。だが、バイクに乗って旅をするところに新しさがあり、ロードムービーとして見るとなかなか魅力的な作品である。特にラダックの風景は圧巻だ。キャストも豪華で見応えがあり、展開も分かりやすかった。総じて、ディーワーリー公開の映画としては力不足に感じたが、分かりやすく十分楽しめる作品にまとまっていると言える。

インドの軍隊では、戦場へ向かう前に最愛の人に「最期の手紙」を書き、胸ポケットに入れておく習慣がある。もし戦地から生還したらその手紙は送られないが、戦死したらそれが送られる。「Heroes」は、1999年のカールギル紛争で戦死した3人の兵士たちが、戦死する前にたまたま取材に訪れたジャーナリストに託した手紙を中心にストーリーが展開する。Eメールが主流になった現代において手紙というノスタルジックな媒体を敢えて中心に持って来る手法はなかなか憎い。

その手紙をジャーナリストから託されたサーンドとナワーブ・サーブは、パンジャーブ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、そしてジャンムー&カシュミール州をバイクで巡り、近親者を戦争で失った家族を訪ねる。その中で前半の2つはとてもよくできていたと思う。二人は、戦争遺族から軍隊に対する批判的な意見が聞けるだろうと期待していたのだが、遺族から聞かれたのは、戦死した英雄に対する誇りの気持ちだけだった。そして、敵に対する憎悪も別段なく、「敵も味方も自分の仕事をしていただけ」と達観していた。しかし、やはり最愛の人を失った悲しみとの葛藤も隠し切れておらず、それが遺族の感情を複雑にしており、二人の心を打つのであった。残念だったのは3つ目の手紙のエピソードである。サーヒルの父親は、正に二人が求めていた人物であった。息子を戦争で失ってから心を閉ざしてしまっており、彼から軍隊に対する批判的な意見は容易に引き出せそうだった。しかし、前の2つの手紙のエピソードによって心変わりしていた二人はそうはせず、逆に息子の人生の意義を父親に分かってもらおうと努力する。その展開は決して悪くなかったのだが、父親の心変わりまでのプロセスがお粗末で、やっつけ仕事のように思えた。しかし、それに目をつむれば、映画はよくまとまっていたと言えるだろう。

バジャージ社のアメリカンバイク、アヴェンジャーに乗ってパンジャーブ地方の平原、ヒマーチャル・プラデーシュ州の山道、そしてラダック地方の高山性砂漠を疾走するシーンはとても爽快であった。道中のちょっとしたエピソードもツーリング中によくありうるハプニングで、面白かった。ハリウッド映画「イージー・ライダー」(1969年)にも通じるものがある。ヒンディー語映画「Dhoom」(2004年)はインドの若者の間でスピードバイクを大流行させたが、この映画はもしかしたらバイクツーリングのトレンドセッターになるかもしれない。これらのことから、「Heroes」にツーリング映画の称号を与えても問題ないだろう。

この映画では、ヒンディー語映画界の著名な兄弟であるサニー&ボビー・デーオール兄弟とサルマーン&ソハイル・カーン兄弟が同時に共演していた。この中でボビー・デーオールとサルマーン・カーンの登場シーンは特別出演程度であったが、サニー・デーオールとソハイル・カーンは持ち前の個性を存分に発揮していた。ヒロインと言えるのはプリーティ・ズィンターだけであるが、落ち着いた演技を見せており、これからワンステップ上の女優に成長しそうな予感がした。ヴァトサル・シェートは、「Taarzan」(2004年)に映画デビューした俳優で、あれからほとんど出番がなかったのだが、いつの間にかシャープなマスクのハンサム男優に変貌していた。ヒット作に恵まれれば、メインストリームに定着できそうだ。その他、ディノ・モレア、リヤー・セーン、アムリター・アローラー、リシター・バットなど、二流俳優も多数出演していたが、彼らの活躍の場はほとんどなかった。

この映画はキャストの豪華さに比べて音楽がとても弱かった。ダンスシーンやミュージカルシーンが挿入されるのだが、多くは不必要で、映画の雰囲気を損なっていた。耳に残る曲もほとんどなかった。

「Heroes」は、オールスターキャストの豪華な外観の映画ではあるが、感傷的なシーンの多いしんみりとしたパトリオット映画である。どちらかというとディーワーリーよりも独立記念日や共和国記念日に公開されるにふさわしい作品だ。娯楽超大作とまでは行かないが、筋は分かりやすいし、インド各地の様々な風景が楽しめるロードムービーとしての楽しみもあり、観て損はないだろう。