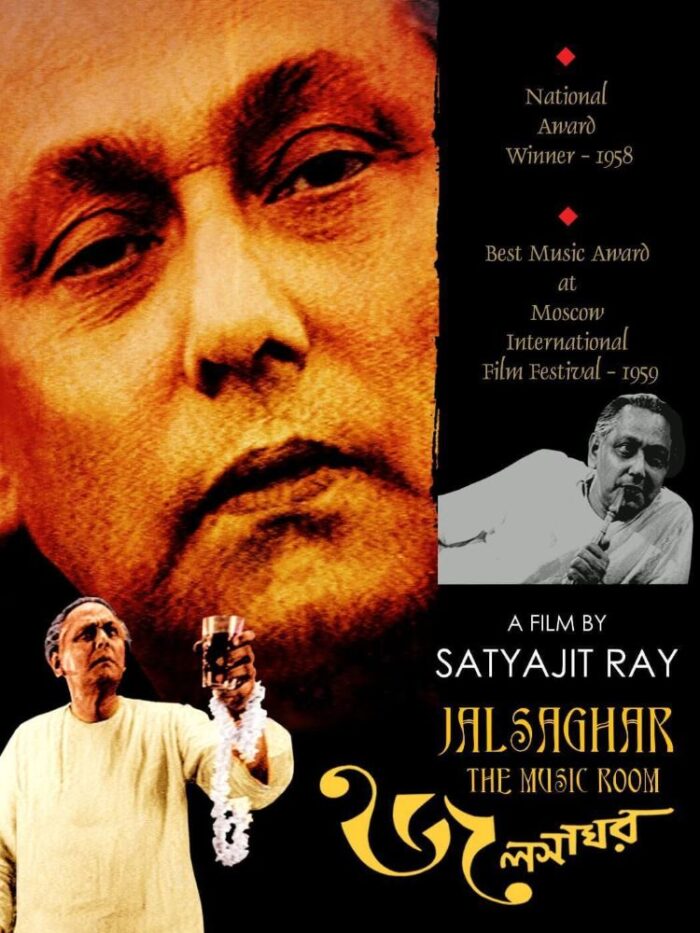

ベンガル語映画「Jalsaghar」は、1958年10月10日に公開された、サティヤジート・ラーイ(サタジット・レイ)監督4本目の長編映画である。ベンガル語作家ターラーシャンカル・バナルジーの同名人気短編小説(1938年)を原作としている。日本では2025年のサタジット・レイ・レトロスペクティブを機にデジタルリマスター版が劇場公開され、邦題は「音楽サロン」となった。

キャストは、チャビ・ビシュワース、ガンガーパダ・バス、カーリー・サルカール、パドマー・デーヴィー、トゥルスィー・ラーヒリー、ピナキー・セーン・グプターなど。また、本物の有名な古典音楽家や古典舞踊家が起用されており、トゥムリー歌手ベーガム・アクタル、カヤール歌手サラーマト・アリー・カーン、カッタク舞踊家ローシャン・クマーリー、スルバハール演奏家ワヒード・カーン、シェヘナーイー演奏家ビスミッラー・カーンが出演している。また、BGMは著名なスィタール奏者ラヴィ・シャンカルが担当している。

キールティプル藩王国のザミーンダール(領主)、ビシュワーンバル・ロイ(チャビ・ビシュワース)は、ボロボロになった宮殿の屋上に座っていた。すると、近所から音楽が聞こえてくる。高利貸しマヒーム・ガーングリー(ガンガーパダ・バス)の息子のウパナヤナ(入門式)が行われるという。ビシュワーンバルは、今は亡き息子コーカー(ピナキー・セーン・グプター)の入門式のことを思い出す。

かつてこの宮殿では夜な夜なジャルサー(宴会)が行われていた。ビシュワーンバルは著名な音楽家や舞踊家を呼び、多くの客人と共にそのパフォーマンスを楽しんでいた。そのときから既に金欠状態にあり、妻のマハーマーヤー(パドマー・デーヴィー)はビシュワーンバルをいさめていたが、彼の態度は変わらなかった。コーカーのウパナヤナも妻の宝石を売り払って得たお金を散在して盛大に行い、面目を保った。あるときマハーマーヤーの父親が病気になり、彼女はコーカーを連れて実家に帰ったが、そこからの帰宅途中に船が嵐に遭って渦に巻き込まれ、二人とも死んでしまう。それ以降、ビシュワーンバルは魂が抜けたようになり、宮殿の手入れも行われなくなって、ひたすら破滅の道へ向かっていた。宮殿に残っていたのは、執事のプラサンナ(トゥルスィー・ラーヒリー)と召使いのアナンタ(カーリー・サルカール)、後は馬のトゥーファーンと象のモーティーが残っていただけだった。

ガーングリーの家にはカッタク舞踊家クリシュナー・バーイー(ローシャン・クマーリー)が呼ばれ、パフォーマンスを行った。ガーングリーはビシュワーンバルを招待するが、彼は参加を拒否する。だが、宴会の音を遠くから聞いている内にビシュワーンバルはもう一度自宅でジャルサーを行いたくなり、残っていたお金を全て使い、クリシュナー・バーイーを呼んで最後のジャルサーを開催する。

宴の後、ビシュワーンバルはトゥーファーンに乗って遠出し、落馬して命を落としてしまう。

主人公ビシュワーンバルはベンガル地方のザミーンダール、つまりは封建領主である。時代は20世紀初めと考えていいだろう。少なくともムガル朝時代ではない。なぜなら自動車や発電機など、近代的な文明の利器が登場するからだ。ビシュワーンバルは先祖代々受け継いだ宮殿に住み、王侯貴族の血統を誇りにしながら、芸術家のパトロンとなっていた。だが、領地が洪水で洗い流されるなどして経済的には既に没落しており、本来ならば羽振りは良くないはずだった。それでも、宮殿には立派なジャルサーガル(宴会場)があり、それがあるからには見栄を張ってジャルサー(宴会)を開かなければならないというのが、ザミーンダールとしての悲しい性だった。「武士は食わねど高楊枝」と似た心境である。一人息子のコーカーがこの高貴な血筋を受け継ぎ、ザミーンダールの伝統をつないでくれることが何よりの楽しみだった。ところが、ある日の嵐によって妻子が同時に亡くなってしまう。もはやロイ家の血統が途絶えるのは時間の問題であった。

ロイ家と対比されていたのが、近所に住むガーングリー家であった。「ガーングリー」姓から察するに、この家系はブラーフマン(バラモン)だと思うのだが(参照)、マヒームは「高利貸し」と呼ばれており、商売で成功しているようだった。ビシュワーンバルから取得した土地に住むマヒームは次々に家を増築し、自動車を買って、すこぶる羽振りが良かった。いわば新興成金であった。ビシュワーンバルの前では一応ザミーンダールへの尊敬を見せ、慇懃無礼な態度を取っていたが、経済力が付くにつれて彼の態度は次第に横柄になる。ロイ家の宮殿で堂々とタバコを吸うなどの仕草にそれが現れている。

芸術を愛好し芸術家のパトロンを務めるのは、封建領主としての威光を見せびらかすためでもあるし、「持てる者」の義務でもあった。これは単にビシュワーンバルの個人的な趣味ではなく、ザミーンダールとして当然の行いであったのだ。そしてこのパトロン意識が彼の自尊心を保っていた。だが、時代の流れは残酷な現実を彼に見せつける。新興成金として見下げていたマヒームが自宅にジャルサーガル(宴会場)を作り、そのこけら落としにカッタク舞踊家を呼んでジャルサーを催したのである。経済的は既に封建領主は新興成金に追い抜かれていた。だが、文化面の優位性もとうとう追い抜かれるときが来たのである。ビシュワーンバルの顔には怒りと失望が浮かぶ。

彼は、マヒームからの招待をはねのけたのみならず、残った金を使い果たして、マヒームが呼んだのと同じカッタク舞踊家を呼んで、最後にジャルサーを催す。そして、マヒームが舞踊家に褒美を与えようとしたのを制止し、家の主として威厳を見せつける。ビシュワーンバルはそれを「自分の勝利」であり「奴の敗北」と表現した。

一般的には「Jalsaghar」は、時代の波に乗り遅れ没落した封建領主が遊興癖を治せずに滅亡の道をたどるデカダンス作品に映るだろう。だが、個人的にはザミーンダールが最後までザミーンダールとしての威厳を保ちながら死んでいく滅びの美学を体現した作品だと感じる。ビシュワーンバルは、妻と子供を一度に亡くし、何もしなくてもこのまま血統と共に消えていく存在だった。宮殿には電気がなく、灯りは全てロウソクで賄っていたし、彼は自動車を所有しておらず、その代わり昔ながらのザミーンダールとしてのプライドの象徴である馬と象を大切に飼っていた。彼は一人で時代に抗っていた。しかしながら、新興成金が文化芸術の分野にまで進出してきたことを知り、もはや座して死を待つのみではいけないと思い立つ。そして、なけなしの金を使い果たし、最後のジャルサーを催すのである。そして、最後は馬に乗って駆け出し、落馬死という、一応勇壮な最期を遂げる。ザミーンダールとしての生き様を最後まで貫いたと受け止めることができる。

カメラはビシュワーンバルにほぼ固定し、場面も宮殿の内外からほとんど動かないにもかかわらず、大きな時代の流れを感じさせる深いストーリーを紡ぎ出しており、見事な作品だとしかいいようがない。特に、ガーングリー家を全く映し出さないという選択が素晴らしい。そのおかげででビシュワーンバルの好奇心と焦燥が観客にも効果的に伝わってくる。

ビシュワーンバルが自身の血統を誇り、ジャルサーガルに飾られた先祖たちの肖像画を誇らしげに見る場面がある。彼は肖像画に一匹の蜘蛛を見つけ追い払う。蜘蛛は「Pather Panchali」(1955年/邦題:大地のうた)でも象徴的に使われていたのを思い出す。その他にも、倒れる船の模型や、コップに注がれた酒におぼれる虫などで妻子の受難を暗示したりと、それぞれのシーンに意味が込められており、注意深く鑑賞する楽しみがある。

基本的にはベンガル語であるが、馬の飼育係はヒンディー語を話していた。また、トゥムリーやカヤールではヒンディー語のブラジ方言が使われていた。ビシュワーンバルは若干英語のセリフもしゃべっていた。このように意外に多言語の映画である。

映画に登場する宮殿は、西ベンガル州ムルシダーバード県ニムティターで見つけた実際のものである。偶然にも原作のモデルになった人物と関連のある建築物だったと伝えられている。

「Jalsaghar」は、インドが誇る巨匠サティヤジート・ラーイ監督の傑作に数えられる作品である。本来ならば「Aparajito」(1956年/邦題:大河のうた)などで被った財政的損失を補填するためにヒットを狙って作られた作品だったとされるが、興行的にはうまくいかなかった。公開当初は批評家からも受けが良くなったようだが、徐々に評価が逆転した。ベーガム・アクタルやビスミッラー・カーンなどの演奏が聴けるのも貴重であり、資料的な価値も高い。没落していくザミーンダールがどんなに困窮しても最後までザミーンダールを貫き、時代の変化に一矢報いる物語だと受け止めた。もちろん、さまざまな解釈の仕方が可能である。それだけでもこの映画が名作であることを示している。