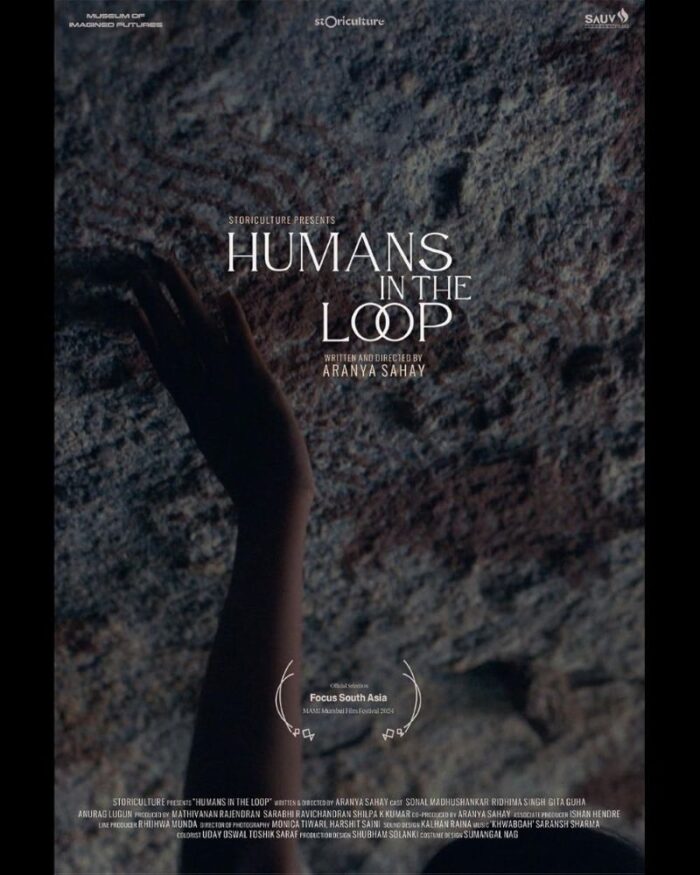

ヤマアラシ、AI、部族女性。一見、相互に全く無関係に見えるキーワードだが、これらが見事につながる映画が「Humans in the Loop」だ。2024年10月21日にMAMIムンバイー映画祭でプレミア上映され、2025年9月5日にインドで限定公開された後、同年10月31日からNetflixで配信開始された。ジャールカンド州の森林地帯が舞台の、部族女性を主人公にした変わり種の映画であり、言語はヒンディー語に加えてクルク語も使われている。クルク語は北インドに飛び地的に分布するドラヴィダ語族の言語で、オラオン語とも呼ばれる。上映時間は74分。インドでは「長編映画(Feature Film)」の要件は「上映時間72分以上のフィクション映画」となっているため、この映画はギリギリ長編映画に分類される。

監督はアランニャ・サハーイ。インド映画テレビ学校(FTII)卒で、イムティヤーズ・アリー監督やパトリック・グラハム監督の下で助監督をして下積みをした。これまでいくつかの短編映画を撮ってきたが、長編映画は本作が初となる。エグゼクティブ・プロデューサーには「Laapataa Ladies」(2023年/邦題:花嫁はどこへ?)の監督キラン・ラーオの名前が見える。彼女が関わる映画には「何かある」と思った方がいい。「Humans in the Loop」も、若手監督の作品ながら、素晴らしい出来であった。

キャストは、ソーナール・マドゥシャンカル、リディマー・スィン、ギーター・グハーなど。オラオン族の物語ではあるが、オラオン族を主要キャストに起用して撮られた作品ではなく、彼女たちは別の地域出身のプロの俳優たちである。主人公はネヘマ(Nehma)というオラオン族の女性であるが、この役を演じたソーナールも、多少アーディワースィー(先住民)っぽい外見をしているが、オラオン族ではない。ただ、エキストラにはジャールカンド州の現地人が使われていたようである。

ネヘマ(ソーナール・マドゥシャンカル)はジャールカンド州の州都ラーンチーに夫と共に住んでいたが、離婚し、ジョーナー滝(Jonha Falls)近くにある故郷の村に戻ってきた。12歳の娘ダーヌ(リディマー・スィン)、1歳の息子グントゥーと一緒だった。

ネヘマは生計のため、AIを教育する「データー・ラベラー」の仕事を見つけ、マネージャーのアルカー(ギーター・グハー)から才能を見出される。だが、AIが間違った情報をインプットされることを恐れるようになる。

父親とラーンチーで暮らしたいダーヌはある日、母親に黙ってグントゥーを連れて家出するが、ジャングルの中で迷ってしまう。辺りが暗くなるが、そこへヤマアラシが現れ、彼女に道を示す。おかげでジャングルから抜け出て、捜索中だったネヘマに発見される。ダーヌは母親と和解し、もう少し彼女と一緒にいることを決める。

ここ数年、世界中で大変革をもたらしているAIを題材にした映画だ。だが、舞台は米国シリコンバレーなどではなく、インドの中でも部族人口の多いジャールカンド州。一見すると全く訳が分からない取り合わせである。しかしながら、「Humans in the Loop」で我々は、ものすごいスピードで性能を向上させるAIの裏で、貧しい部族女性たちが地道な作業をしてAIの発展に寄与している現実を目の当たりにする。田舎町にある場末のオフィスで、あまり教養も経済力もなさそうな多くの女性たちがモニターの前に座り、画面に映し出される映像に「データー・ラベリング」をしているのである。米国の会社から送られてきた生の静止画や動画に手作業で適切なラベルやフレームを付けていくのだ。AIは「学習」するというが、こうやってAIを「教育」し、AIが画像の正確な読み取りや生成を行えるようにしている底辺の人々がいるとは想像しなかった。いわば彼女たちはAIの「母親」であった。かなりショッキングだった。もちろん、これは決して空想ではなく、今起こっている現実のようだ。このギャップを映像化しただけでもこの映画には意義がある。

だが、それだけではドキュメンタリー映画止まりになってしまっていたことだろう。「Humans in the Loop」が優れていたのは、このショッキングな事実に情緒を混ぜ込むことに成功していたことだ。AIを題材にした映画がどうしてこれほど情緒豊かになるのか首を傾げたくなるほどだが、驚くべきことにそれを実現してしまっているのである。まるで魔法である。

まずポイントとなるのは、主人子ネヘマに1歳の息子がいたことだ。ネヘマは、何らかの運動をする人物を映した動画から人物を抽出し、そこに骨格や関節を与える。そうすることでAIは人間の動きを学習し、自然な動きを学ぶ。ネヘマが入力したデーターによって、それまで倒れてもがいていた3Dモデルの人形はスクッと立ち上がり、ヨタヨタと歩き出す。ちょうど同じ頃、1歳になるネヘマの息子も立って歩き出していた。そういうこともあって、ネヘマはAIを子供のように、自分をAIの母親のように感じ始める。当然、母親として、AIを正しく教育したいという感情が湧き起こる。

また、ネヘマは、幼い頃からジャングルの中で育ち、そこに生息する動物や植物、さらには石などの無機物とも友達のように触れ合って生きてきた。よって、生物全般に詳しかった。たとえば、形が似ているショウガとウコンの違いも一目で見分けることができた。それは、AIに品物の違いを教えるデーター・ラベリングの作業に役立った。ちなみに、このデーターはAIを活用した無人店舗の運営に使われるようだ。だが、彼女は有能すぎて、農作物にとって有害な虫と無害な虫の区別もすることができた。米国の顧客から依頼された、農作物に付いた虫を特定し駆除するAIの開発に必要なラベリング作業において、ネヘマは農作物に無害だと判断できる虫にはラベルを付けなかった。一方、顧客にとって虫は虫であり、十把一絡げに駆除対象なので、全ての虫のラベリングを求めていた。ネヘマが入力したデーターは開発中のAIに誤作動を引き起こし、クレームを受けてしまう。マネージャーに叱られたネヘマは、「AIは子供のようなものだ。間違ったことを教えたら間違いを犯してしまう」とつぶやく。

次に浮かび上がったAIに対する疑問は、AIのデーターベースが欧米に偏っていることである。画像生成AIに、「ジャールカンド州の美しい部族女性」の絵を生成するように指示しても、白人女性が出て来てしまう。「美しいインドの部族女性」としても、ネイティブアメリカンの絵が生成される。「インディアン(Indian)」と付くとインド人よりもインディアンを連想してしまうし、「美しい」という形容詞が付くと、AIはどうも白人女性を優先的にイメージするようであった。これは、AIに偏った教育をしてしまったからであろう。しかも、皮肉なことに、AIの教育をしている人々のことをAIは正確に理解していなかった。それを知ってネヘマは愕然とする。そこで、ネヘマはAIに、娘が地元の村で撮影した画像を読み込ませ、ラベリングし、「正しい」情報をインプットする。すると、ネヘマによく似た女性が生成されるようになった。これは、AIに偏った価値観を植え付けようとする企業に対するささやかな反抗といえるだろう。

AIと部族女性という不思議な関係に加えて、この映画では母と娘の関係が描かれる。そこになぜかヤマアラシが登場するのだ。ジャールカンド州の部族たちはヤマアラシのことを「恥ずかしがり屋な動物」と呼んでおり、滅多に人前に現れないと信じていた。だが、なぜかネヘマは幼少時からジャングルでヤマアラシとよく遊んでいた。娘のダーヌは両親の離婚を受け入れられておらず、ラーンチーでの都会生活からジョーナー滝での田舎生活に環境が激変したことで母親に対する怒りを募らせていた。ダーヌは父親と頻繁に電話で連絡を取っており、あるとき1歳の弟グントゥーを連れてラーンチーに逃げ出そうとする。だが、ジャングルの中で道に迷ってしまう。そんな彼女を助けたのがヤマアラシだった。ヤマアラシの存在は母娘の関係を和らげ、もう少しお互いを理解し合う猶予が生まれる。

当然、ダーヌにもAIが投影されている。ネヘマは、娘が反抗的なのは父親から何か吹き込まれたからだと決め付けていた。だが、「正しい」情報をインプットすることでAIが「正しい」結果をアウトプットするようになった経験から、ネヘマもまず娘が何を欲しているのか、よく見極めようとする。そして、彼女に語りかけるところから始める。AIの学習プロセスがネヘマに自覚をもたらし、母娘の関係改善に役立ったのである。ただ、ヤマアラシとAIの関連性だけはどう解釈しようと思っても解釈できなかった。

「Humans in the Loop」を観ると、インドの広さを実感する。インドに長く住んだつもりだが、まだまだ知らないことがたくさんある。部族女性が主人公の映画だったため、ヒンドゥー教などとは異なる部族文化関連のキーワードが出来た。それは「ドゥク(Dhuku)」である。これはジャールカンド州などの部族の間で行われている結婚形態で、いわば事実婚である。ネヘマは夫とドゥク、つまり事実婚状態だった。事実婚だったために行政上は正式な結婚とは認められず、子供の養育権で揉めることになった。また、部族社会でもドゥクは好意的に受け止められていないようで、ネヘマは村八分気味だった。彼女が集落に戻らず、ジャングルの中の家で暮らしていたのはそういう理由もあったのかもしれない。

「Humans in the Loop」は、AIを教育するデーター・ラベラーになった部族女性の物語である。ジャールカンド州の部族女性たちが地道にAIの教育を行っている事実にまず驚きなのだが、それをここまで情緒的にまとめ上げ、長編映画に仕立て上げた監督の才能にはただただ脱帽する。AI題材の映画としては今のところ世界でもっとも優れた作品なのではなかろうか。傑作である。