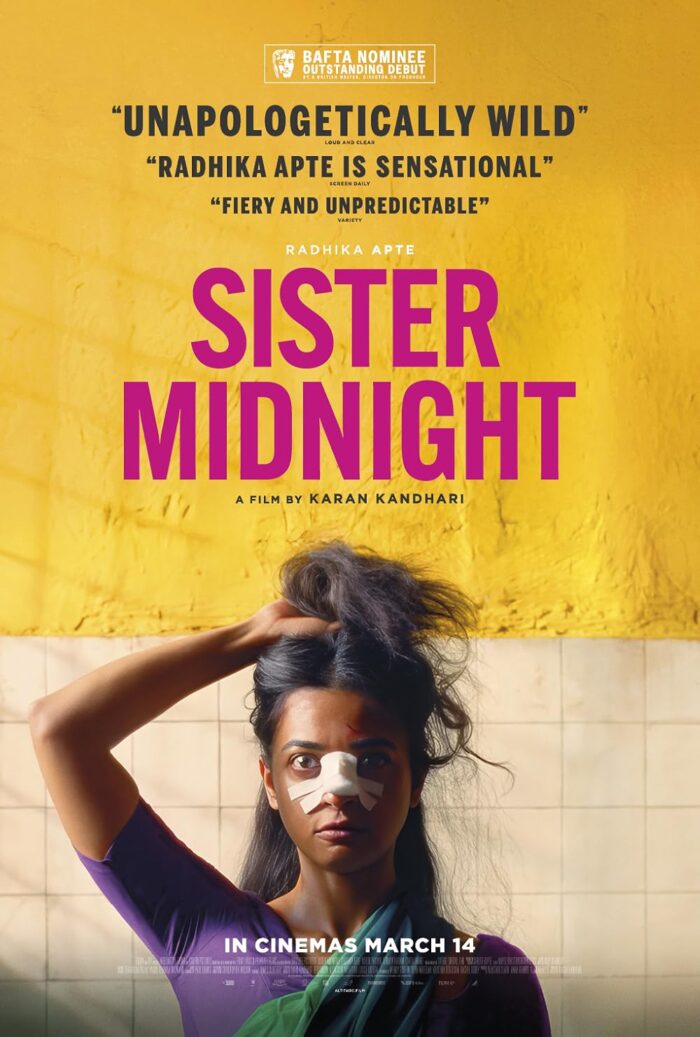

「Sister Midnight」は、2024年5月19日にカンヌ映画祭の監督週間でプレミア上映され、インドでは2025年5月30日に劇場一般公開された作品である。

監督はカラン・カンダーリー。短編映画を撮ってきた監督で、長編映画は本作が初となる。主演はラーディカー・アープテー。幅広いジャンルの映画に出演している女優だ。他に、アショーク・パータク、チャーヤー・カダム、スミター・ターンベー、スバーシュ・チャンドラなどが出演している。

主人公はウマー(ラーディカー・アープテー)である。アレンジド・マリッジによりゴーパール(アショーク・パータク)と結婚し、ムンバイーに移住してきた。ゴーパールは印刷所で労働者として働く低所得層で、ウマーが住むことになったのは、往来の多い路地に面した小さな掘っ立て小屋であった。

映像技法で特徴的なのは断片的なカットのつなぎ合わせだ。その映像が何を意味しているのか理解するまでの時間を観客に与えないまま次のカットに進行することが多く、断片的な情報をつなぎ合わせて総合的に物語を解釈する必要がある。常に想像力を働かせて能動的に補うことを求められる上に、予想や常識に反する不条理な展開が多く、観ていて疲れる映画だ。

何となく浮かび上がってくるのは、ウマーとゴーパールが幸せな結婚生活を送っていないことである。ウマーは家事が苦手なまま結婚してしまい、ゴーパールは女性の扱い方を全く知らない無骨な男性であった。両者間でまず会話が成り立たず、新婚生活はぎこちなく始まる。

物語の進行と共に次第にウマーの精神がむしばまれていき、彼女は幻覚を見るようになる。いや、それが幻覚なのか、観客にはよく分からない。そして、彼女は山羊や鳥をかみ殺す奇行を始め、終いにはゴーパールをも殺してしまう。さらに、家の片隅にゴーパールの遺体を座らせて飾り立てる。近所の人々からは「魔女」と呼ばれるようになる。

音楽の使い方も独特である。ムンバイーの低所得者層居住区域が舞台であるのだが、なぜか英語の歌で幕を開け、その後もたびたび違和感のある音楽が流れる。ムンバイーの路地を映し出しながら、聞き慣れない言語の歌も聞こえて来る。エンドクレジットによれば、カンボジア語の歌のようだ。なぜカンボジア語の歌が使われているのか、その脈絡は全く不明である。

極めつけは終盤に登場する、黒澤明監督風の映像である。突然、日本語が流れてきて「これは?」と驚く。これもエンドクレジットによれば、何かの作品映像を引用して使っているのではなく、撮り下ろしたもののようである。「富士の山影」という題名まで付けられている。この映像の中の主人公「浪人」を演じているのは門奈昭英(Akihide Monna)という人物で、ロンドンを拠点に活動するミュージシャンのようである。他にもキャストに日本人の名前が見える。やはり、なぜこの映像が流れたのか、何の説明もなく、こちらで解釈するしかない。

インド人監督が撮り、インド人俳優が起用されて作られた映画だが、インド映画の文法では作られておらず、別枠として評価しなければならない作品だ。ただ、「不幸なアレンジド・マリッジをさせられた女性が精神をむしばまれていく」というような短絡的な解釈をするべきではなく、やはりインドの文脈で捉える必要がある。

「Sister Midnight」は、インド映画の文法から逸脱したインド映画である。音楽の使い方からもそれが分かる。「アバンギャルド」と表現していいだろうが、それでもインドの文脈から完全に切り離すことも不可能で、非常に解釈が難しい作品だ。内容を云々するよりも、おそらくこの作品の存在自体がインド社会に投げ込まれた爆弾なのだろう。観た人の数だけ感想がありそうな映画である。