2014年9月21日(日)に、代々木公園で開催されたナマステ・インディアにおいて、「インド映画の楽しみ方」と題した講演を行った。会場は代々木公園の一角に設営されたエア・インディア・セミナーハウスという名のテントで、必ずしも落ち着いて講演ができる環境ではなかったのだが、インド好きが集まるレアなイベントなので、多少のディープな話をしても許される雰囲気はあった。セミナーの主催者は日印協会で、上述の題を設定したのも同協会だった。僕はそれに「歌物語としてのインド映画」という副題を追加し、1時間20分ほどインド映画に関して自分の意見を自由に話させていただいた。以下は、その講演内容となる。元々バハードゥルシャー勝に掲載していたのだが、当時の内容が今でも十分に通用するものであると判断し、若干の加筆修正の上でFilmsaagarに転載した。講演で使用したスライドを使いつつ解説する。なお、スライド中に時々書かれている「IFFJ」とは、かつて日本で開催されていたインド映画祭「Indian Film Festival Japan」のことである。

近年、日本人の間でインド映画の認知度は高まってきたといえるが、一般の日本人が抱くインド映画のイメージは、「歌って踊って」というものがほとんどである。その原因となったのは、まず間違いなく、1998年に日本で公開された「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年/原題:Muthu)であろう。

この映画は南インドのタミル語映画である。タミル語が話されるタミル・ナードゥ州ではヒットしたものの、必ずしもインド全土に知れ渡っている作品ではなかった。だが、日本で異例の大ヒットとなり、インド映画ブームの火付け役となった。日本人にインド映画の存在を知らしめた大きな功績があるのだが、それと同時に、日本人の脳裏にインド映画に対する固定観念を植え付けた張本人ともなった。

映画に歌と踊りが必ず入るという認識が、肯定的なニュアンスと共に共有されているのなら問題ないのだが、多くの場合、それはインド映画をイロモノ扱いして下に見る、上から目線とセットになっている。これがインド映画の正当な評価を妨げているように感じる。ただ、確かに「ムトゥ 踊るマハラジャ」では、「ティラーナ・ティラーナ」のように、唐突にダンスシーンに移行する場面が多く、そのような先入観を持たれてしまっても無理はなかったかもしれない。

2014年、日本におけるインド映画関連の大きなニュースは、「マダム・イン・ニューヨーク」(2012年)と「めぐり逢わせのお弁当」(2013年)のヒットだ。それぞれ原題は「English Vinglish」と「The Lunchbox」である。前年は「きっと、うまくいく」(2009年/原題:3 Idiots)が大きな話題となったが、それに続き2014年も優れたインド映画が日本に紹介され、ヒットを記録したことの意義は非常に大きい。「ムトゥ 踊るマハラジャ」の頃のインド映画ブームは、それに続くヒット作が出ず、急速にしぼんでしまったからだ。

だが、それ以上にこの2本の映画が裏付けてしまったのが、日本人の趣向と観念の偏りである。これらの作品は、いわゆる典型的なマサーラー映画ではない。踊りはほとんど入っておらず、歌もBGMとしての利用が大半を占める。これらの映画が紹介または評価されるとき、必ずといっていいほど、「インド映画なのに歌と踊りがない」という決まり文句と共に語られる。暗に「歌と踊りがないから例外的にいいインド映画だ」といっているかのようだ。穿った見方をすれば、歌と踊りがあることが一般のインド映画の質を落としていると捉えられているように感じる。これはインド映画の普及にとって非常に残念な兆候である。

インド映画は世界の映画の中でも独自の特徴を持っているが、最大の特徴はやはり歌と踊りである。歌と踊りを抜きにしたら、インド映画は力を失ってしまうし、映画の中に挿入される歌と踊りを正当に評価できなければ、インド映画の正当な評価は不可能である。

インド映画に好意的な批評家には大きく分けて2つのタイプの人がいると感じる。

ひとつめのタイプの批評家は、インド映画をグローバルな指標の上で評価することに肯定的な考え方を持っており、インド映画は世界の映画を評価する指標をもって評価するに足りるだけの十分な質を備えていると考えている。もうひとつのタイプの批評家は、インド映画は独自の特徴があるため、それを評価する際の指標もインド映画に合わせた独自のものでなければならない、と考える人々である。僕は後者のタイプに分類される。

一般人なら感覚的に好き、嫌い、楽しい、つまらない、で映画を評価すればいいのだが、もし評論家を名乗って真剣に一本の映画を批評をしようと思った場合、やはりどのような指標を持つかでその評価はかなり変わってくる。そしてインド独自の評価基準があるとしたら、その中には、インド映画の最大の特徴である、歌と踊りに関する項目が必ず入ってこなければならない。これは、国際的な映画評論の指標では、俎上に上がらないか、ほとんど重視されない項目だと考えられる。

いかに歌と踊りがストーリーと親和しており、スムーズにストーリーから歌と踊りへ、歌と踊りからストーリーへと移行しているか。いかに歌と踊りが登場人物の心情描写を深め、物語を盛り上げ、観客の心に共鳴するか。いかに歌と踊りがそれまでの展開をまとめ上げ、そしてその後の展開の暗示となっているか。インド映画を批評する上で、これら3つが非常に重要だと感じる。もちろん、歌と踊りを独立したものとして評価に含める必要もあるだろう。

インド映画に特徴的な歌と踊りをキチンと評価するべきだ、という主張は分かってもらえたと思うのだが、その中でももっとも重要なのは歌詞である。踊りは視覚芸術なので、それを理解する上で言語の壁は存在しないし、音楽についても同様である。だが、歌詞の理解にはどうしても語学力と詩の知識が必要となる。字幕である程度歌詞の意味を拾えると考える人もいるかもしれないが、少なくとも、英語字幕や、英語字幕を元に日本語に訳された字幕は、時々原語とは全く違うものとなってしまっていて、なかなか原語のエッセンスを再現できていない。そもそもあらゆる種類の翻訳の中で詩の翻訳がもっとも困難であるし、字数制限の厳しい字幕においては、その難易度はさらに高まる。残念ながら字幕では限界があるといわざるをえない。

この部分が、字幕でインド映画を鑑賞する一般の日本人観客に抜け落ちているため、踊りの部分だけを見て、映画中に歌と踊りが挿入されることを脳天気さと質の低さの表れと考え、その意味と味わいを理解しようとする努力を放棄する結果を引き起こしていないだろうか。インドは日本よりも日常生活に詩が生きている国であり、無学な人でも驚くほど詩を理解し堪能する。インド映画において歌詞は大切な楽しみのひとつであり、実は映画の内容よりも歌の方が末永く人々の脳裏に残って行くという事実もある。インド本国での映画の受け容れられ方と対比した場合、歌詞の理解の低さが、日本におけるインド映画の評価の低さにつながっているのではないかという危惧を感じるのである。

ただ、物語の中に歌や詩が組み込まれるというストーリーテーリング法は、日本人にとって全く目新しいものではない。日本の古典文学には「歌物語」というジャンルがあった。これは、和歌の背景を説明する詞書(ことばがき)が発展して成立したという説もあるほど、詩を物語の中心に据えた構成となっている。代表例は「伊勢物語」であり、その特徴は「源氏物語」などにも受け継がれている。これらの作品から和歌を「余分だ」「非現実的だ」といって排除することはできるだろうか?おそらくまともな見識のある人なら、そんなことはいわないはずである。インド映画においても同様で、歌は欠かせない要素であり、歌を含めて評価をしてあげなければならない。

インド映画と歌物語の構成が酷似しているということは、それを読み解くコツも共通していることになる。

上の引用は、高校生向けの古文の参考書からである。歌物語を読む上で重要なポイントが簡潔にまとめられている。これはインド映画でも全く同じだ。ストーリーのクライマックスで歌が入り、必要に応じて踊りも入る。その歌にはそれまでの展開をまとめる役割がある上に、修辞法や言葉遊びなどが盛り込まれており、それらを正確に読み取らなければならない。それまでのストーリーを踏まえた上でその歌詞の意味を汲み取り、歌詞を踏まえてストーリーを味わうのがインド映画の醍醐味でもある。

極論をすれば、日本で教育を受けた人なら、中学校や高校で古文の勉強をしっかりやっていれば、インド映画の世界にも必ずすっと入っていけるはずである。もしインド映画の世界に入っていけないのならば、学生時代に古文の勉強を怠ったか、すっかり忘れてしまっただけであろう。

もっと極論をすれば、いまいち実生活で何の役に立つのか分からない科目のひとつである古文は、実はインド映画を理解するために勉強していたのである!と考えてみたらどうだろうか。

和歌もインド映画音楽の歌詞も、詩である以上、詩としての基本も押さえておかなければならない。それは、詩というのは事実や理屈よりも美しさが最優先されるということである。

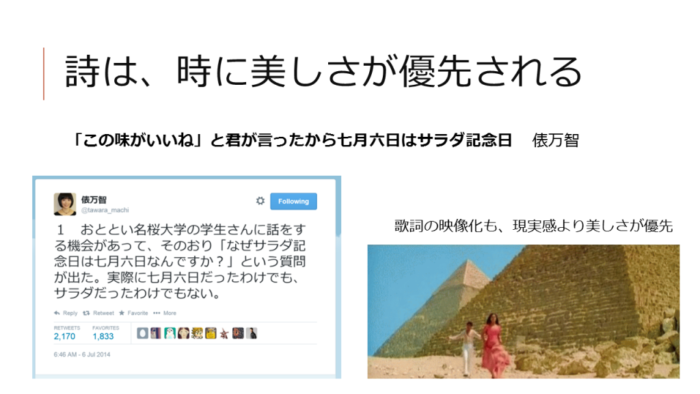

例えば、詩人の俵万智さんの有名な短歌にこういうものがある――

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日

ボーイフレンドにサラダを作ってあげたら、おいしいと褒められた。それが嬉しかったから、今日(7月6日)は私たちの記念日にしましょう、という意味の微笑ましい詩である。

ところが、2014年7月6日の俵万智さん自身のツイートによると、実は彼女がボーイフレンドに作ってあげたのはサラダではなく、その日付も7月6日ではなかったとのことである。

その続きのツイートには、この短歌の創作過程が詳細に語られていて面白い。かいつまんでいうと、俵万智さんが作ったのはカレー味の鶏唐揚げだったという。だが、唐揚げでは詩として美しくないため、サラダにしたとのこと。サラダがおいしい季節は初夏、ならばサラダの頭文字の「S」音と似た7月が良かろうということになり、七夕の前日の7月6日に白羽の矢が立てられたというわけだ。

このように、詩というのは現実をそのまま言葉にしなくてもいい自由なものである。事実を述べるよりも、詩としての美しさが優先される。そして時としてフィクションの方がより気持ちの本質を伝えられ、人々から愛され普及する。読まれたり書かれたりする詩の場合、話はここで終わるのだが、インド映画は常に詩の映像化に挑戦している。その際もやはり美しさが最優先される。インド映画では、今までインドを舞台にストーリーが進んでいたのに、歌と踊りのシーンになると突然外国にロケーションが移る、という展開が多い。インド映画を見慣れていない人の目には奇妙な現象に映るようなのだが、詩の本質を理解し、詩の映像化であるということを念頭に置けば、それはそれほどおかしなものではなくなる。

ところで、西洋には「ミュージカル」というジャンルがある。舞台でもそうだし、映画にも取り込まれている。僕はミュージカルについて深く研究したわけではないのだが、限られた知識からいわせてもらうと、ミュージカルはインド映画に近いようで遠い存在である。なぜなら、そこで使われる歌と踊りは、どちらかというと台詞のやり取りという印象を受けるからである。ストーリーの一部または全部をダンス化するジャンルとでもいおうか。

一方、インド映画の場合、感情の発露が中心となる。発露された感情は、必ずしも相手と実際に交換される必要はない。その状況に身を置いたとき、人はどういう心情になるか。それが歌詞でもって仮想現実的に表現される。時には、ストーリーから抽出される人生の教訓めいたものが歌として流れることもある。歌の使い方が違うのである。そしてやはりその歌の使い方は、日本の歌物語によく似ているように感じる。

また、インドでは人々が踊る機会が日本よりも多めであることも理解しておかなければならないだろう。例えば、インドの結婚式は踊らなければ始まらないし、酷暑期の終わりを告げるモンスーンの最初の雨が降ったとき、人々は外に出て雨に打たれながら踊る。クリケットの試合でインド代表がパーキスターン代表に勝てば街中が狂喜乱舞するし、自分の支持する政党の政治家が選挙で勝てば、勝利のパレードが街を練り歩く。この感覚は、インドに年間通じて住まないとなかなか分からないかもしれない。

だから、インドの物語においては、現実を写実的に切り取った結果、映画の中に踊りが入っていることもありえる。そういう踊りの意味合いも、やはりミュージカルとは異なってくる。そこも日本人にとって、インド映画の理解の妨げになっている要素かもしれない。

これは歌物語に言及したついでの話になるのだが、例えば「伊勢物語」を読んでいると、インド映画と展開がよく似たストーリーが出て来る。これは歌物語やその他の古典文学に限られず、田楽や歌舞伎などの古典芸能にもいえることであろう。

ただ、やはり日本とインドの間で美的感覚における国民性の違いみたいなものはあり、それが映画にも表れることがある。上では3つほど例を挙げてみたが、まだまだ他にもあるだろう。とにかく、日本人が好む「わびさび」という感覚をインド人の美意識からはあまり感じない。それが日本人の目に「異国情緒」として好意的に映ればいいのだが、もしかしたら感覚的な壁となってインド映画の理解を妨げている一因になっているのかもしれない。こればかりは慣れるしかないだろう。

「わびさび」のあるなしで芸術としての優劣をつけることは不公平だと思うが、ひとつ、おそらくインド映画の歌詞に特徴的なもので、日本よりも優れているといえるのは、恋愛に関する歌詞に込められた意味の深さであると感じている。

インド文学において恋愛は、単に現実世界の男女間における世俗的な恋愛に留まらず、神と人との関係に昇華され得る。映画音楽の歌詞の中で「愛」という言葉が出て来たとき、それは第一義的には登場人物同士の恋愛を意味するが、その奥には神への愛が隠されている。ヒンドゥー教にもバクティ(信愛)という、一切を神様に捧げる信仰の形態があるが、ヒンディー語映画においてはスーフィズム(イスラーム教神秘主義)の影響と断定していいだろう。

人間は元々神と同一の存在だったのだが、この地上に生を受けることで、神と離れ離れになってしまった。だから人間は常に神に恋い焦がれる。この感情が、男女の恋愛という形で表されているのである。恋愛の中でも特に「別離の悲しみ」は、十中八九、神への愛に昇華され得る。そして死こそが神との完全なる合一を達成する唯一の道なのである。愛し合った男女が最後に心中するような物語がインドにおいていくつも綿々と語り継がれているが、この考えを適用すれば、必ずしも悲恋ではなくなる。インド映画の、特にラブソングを理解する上で、この前知識は非常に重要である。

歌詞は詩であるため、詩の規則を知っておく必要もある。その中でも最も基本となるのが脚韻である。日本の詩では脚韻はあまり発達しなかったが、インドの詩の多くは何らかの形で脚韻が踏まれている。映画音楽の歌詞となると、脚韻が踏まれていないものの方が珍しいくらいだ。よって、歌詞を楽しむ際、韻の踏み方というのも楽しみのひとつのポイントとなる。

特に韻で遊んでいるのは、俗に「アイテムナンバー」などと呼ばれる派手なダンスナンバーだ(参照)。歌詞にあまり意味のないことが多いのだが、そういう歌は韻でラディカルに遊んでいることが多い。例えば「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)の「Dard-e-Disco」というアイテムナンバーでは、英語の「ディスコ」とヒンディー語の「キスコ(誰に)」で韻が踏まれている。これが「ディスコ」と「キスコ」で韻を踏んだ最初の例、という訳ではないのだが、この言葉遊びを解する観客はニヤッとするわけである。

また、他言語の単語をヒンディー語の詩の中に取り込み、韻で固定することによって、その単語がヒンディー語化する効果もあり、語彙の拡大の上で重要なプロセスでもある。つまり、「Dard-e-Disco」が出たおかげで、英単語の「Disco」が脚韻の対象となり、ヒンディー語の語彙に取り込まれた、ということである。

ウルドゥー語のガザル詩などをかじれば分かるのだが、元々ペルシア語文学にあったラディーフ・カーフィヤー型の脚韻もヒンディー語映画の歌詞では多用されている。ラディーフは行の最後に表れ、全く同じ単語となる。上の例では、英語のBe動詞にあたる「Hai」であるが、一単語である必要はなく、長くすればするほど詩としての面白味が増す。カーフィヤーはラディーフの直前に置かれる。ラディーフとは異なり、似た音の単語で踏む韻であり、上の例では「Marna(死ぬ)」と「Karna(する)」である。もし、この詩をさらに続けて行くならば、韻を踏むべき行の最後は必ず「-arna Hai」となって行く。

この脚韻方法も覚えておくと、歌詞の楽しみはさらに増す。インドで開催される詩会では、詩の朗読者が朗読する詩の脚韻を聴衆が先取りで予想して口に出し、チャチャを入れるというやり取りがある。よって、朗読者には聴衆に容易に予想されない形の意外性のある脚韻を提示することが求められる。これは詩人と聴衆の一種のバトルである。インド映画音楽の歌詞においても、当然のことながら意外性のある韻が好まれる傾向にある。作詞者の腕の見せ所であり、観客はこういう部分でも楽しんでいるのである。

それらの項目を押さえた上で、具体例を見ていきたいと思うが、まず取り上げるのはヒンディー語映画「Raanjhanaa」(2013年)の中からタイトルソング「Raanjhanaa」。この歌でまず見てもらいたいのは、ナラティブシーンからダンスシーンへの移行である。

「ムトゥ 踊るマハラジャ」の「ティラーナ・ティラーナ」ではかなり強引にダンスシーンに移行していたが、「Raanjhanaa」では非常にスムーズである。8年間待ち続けた愛しのゾーヤーがもうすぐ帰って来ることを知って狂喜した主人公クンダンがバックダンサーを従えて踊り出すのだが、バックダンサーたちは誰かの結婚式のために元から踊っていた人たちで、その中にクンダンが飛び込んで踊るという、非常に現実的な移行となっている。クンダンを中心にしてバックダンサーたちが踊るという点では多少現実から離れる部分もあるのだが、それはクンダンの飛び上がらんばかりの心を理解すればさほど難しいことでもないだろう。極度に嬉しいことがあると、まるで世界の全てが自分のために動いているかのような錯覚に陥るものだ。インド映画のダンスは、登場人物の感情を具現化したものなのだ。

また、この歌の序盤ではプレイバックシンガーの歌う歌に合わせてクンダンが口パクで踊っているが、終盤では口パクがなくなり、歌は完全にBGMとなる。これも近年のヒンディー語映画に特徴的な現象で、歌のシーンが口パクや踊りを伴わず、歌をBGMとしてストーリーが進行して行くことが急増した。このような歌の使い方はどの国の映画でも行われており、多くの人は違和感を感じないだろう。インド映画の中でダンスシーンへの移行が一番巧いのがヒンディー語映画だといえる。そういうヒンディー語映画を見慣れていると、やはりナラティブシーンから歌と踊りが挿入されるシーンへの移行のスムーズさが評価のひとつの基準となってくるし、ストーリーを邪魔しない形でダンスが入る映画は評価が高くなる。この点で南インド映画は立ち後れており、どうしても高い評価を下せなくなる。

歌と踊りがストーリーにスムーズに挿入されること以上に重要なのが、その歌と踊りによってどれだけ登場人物の感情やその人が置かれたシチュエーションを表現できているかである。映像、台詞、演技では表現し切れないものを表現できるのが歌詞であり、これを最大限活用して、どうにもならない感情やシチュエーションを端的にかつ技巧的に表現できているかが評価のポイントとなる。映画全体が失敗していても、ひとつ飛び抜けて優れた歌があるだけで、後世まで名を残すことになる映画もある。

その一例というのは良くないのかもしれないが、ヒンディー語映画「Son of Sardaar」(2012年)の中の「Tu Bichdann」という曲はそれに近いのではないかと思う。映画自体は、テルグ語映画「Maryada Ramanna」(2010年/邦題:あなたがいてこそ)の劣化リメイクであるが、ヒンディー語版のクライマックスで使われている「Tu Bichdann」の出来があまりに優れているため、その欠点を補っている。

その歌詞のサビで歌われているのは、「君はさよならと言う。君と別れたら生きて行けない」という極めて単純なものだが、この歌詞がストーリーを引き立たせているのである。第一義として「別の男と結婚して行く愛する人との別れを耐えることができない」という意味が読み取れる。歌手が男なので、主人公ジャッスィーの心情であるが、むしろヒロインのスクの方がジャッスィーを想っており、彼女の気持ちも代弁している。さらに、ジャッスィーはスクの結婚式の直後に殺される運命にあり、「生きて行けない」というのは主人公のより差し迫った状況も表している。もちろん、この「別離の悲しみ」は深い部分で神への愛につながっている。「Son of Sardaar」は、この歌を中心に構成された歌物語と評することも可能である。また、「Tu Bichdann」のように踊りが入らないスローテンポの曲は、歌詞を聴かせたいが故に挿入されている可能性が高く、歌詞に重要な意味が含まれていることが多い。

映画をより盛り上げるギミックとして、歌詞がその後の展開のヒントを提示していることもある。1度鑑賞しただけでは気付かないことが多いのだが、2度、3度と観ていると、ふと気付くことがある。

例えば「Raanjhanaa」の「Nazar Laaye」という曲。これはヒロインのゾーヤーと、彼女の恋人ジャスジートとの恋愛を綴ったバラードになっている。ところが、途中で突然「ナザル」という単語が登場する。これは一般に日本語で「邪視」と訳されている。インド全土で見られる一種の迷信で、敢えていうならば嫉妬に近い視線のことである。邪視が付くと様々な災厄に見舞われるとされている。家を建てたり、自動車を買ったり、結婚したり、子供が生まれたりすると、周囲からのお祝いに混じって、嫉妬に満ちた邪悪な視線も送られてくる。それでは困るので、インドには邪視を防ぐためのアイテムも多数存在する。例えばトウガラシとライムを吊り下げた「ニンブー・ミルチ」や、鬼のような顔をした「ナザルバットゥー」などである。「Nazar Laaye」の中では、女声パートで「あなたに邪視が付かないように・・・」と歌われている。基本的にインド映画のラブソングはデュエットで、男声パートと女声パートで同じ歌詞のやり取りをすることが多いのだが、このパートは女声のみである。何かジャスジートの身に危険が差し迫っていることが暗示される。果たして、しばらく後に登場する挿入歌「Piya Milenge」で、ジャスジートが死んだことが明かされる。しかも可哀想なことに、ジャスジートに付いた邪視の源は主人公クンダンであった。

また、シチュエーションを説明するBGMとして歌われる「Piya Milenge」のサビは「君は愛しい人に会えるだろう」というものだが、この「愛しい人」は場面が展開するにつれて変化する。序盤ではゾーヤーにとってのジャスジートが「愛しい人」なのだが、中盤からは、行方不明になったゾーヤーをクンダンが探す場面となり、「愛しい人」はクンダンにとってのゾーヤーに変化する。そして、さっきから繰り返している通り、この「愛しい人」を突き詰めればそれは神である。その他にも、この歌には「得ては失い、失っては得るのは人生の常だ」「目を閉じれば全てが見える」など、達観したような訓戒が散りばめられている。「Raanjhanaa」の別の挿入歌「Tum Tak」でも、後の「Banarasiya」での展開を暗示している部分がある。探してみるといいだろう。

古今和歌集仮名序(かなじょ)で、和歌のエッセンスは「心に思っていることを、目に見えるものや耳に聞こえるもの、つまり自然やその他の事象に託して表現する」ことだと定義されている。インド文学でもそれは同じなのだが、それとは別にインド映画が独自に発展させたユニークな表現方法として、心に思っていることを神話伝承に乗せる手法がある。神話伝承上の人間関係や特定の場面を題材としながら改めて詩として提示することで、自分の気持ちを代弁するのである。特にインド神話上の永遠の恋人ラーダーとクリシュナが出て来たときは要注意だ。

代表例として「Lagaan」(2001年/邦題:ラガーン クリケット風雲録)の中の「Radha Kaise Na Jale」が挙げられる。ヒロインのガウリーは、意中の人であるブヴァンと白人女性エリザベスがいい仲なのを見て嫉妬している。ちょうどジャナマーシュトミー(クリシュナ聖誕祭)のときにガウリーはラーダーを演じ、恋人クリシュナの浮気癖を糾弾する踊りを踊る。ラーダーのクリシュナに対する感情は、そのままガウリーのブヴァンに対する気持ちとシンクロしている。この読み取りができないと、インド映画の楽しさは半減してしまう。ラーダーとクリシュナの他に、スィーターとラーム、ヒールとラーンジャー、ソーニーとマヒワール、ライラーとマジュヌーン、シーリーンとファルハードなど、インドには伝説的なカップルが何組もあり、インド映画音楽の歌詞の中でも彼らの名前やエピソードが頻繁に引用される。

日本では一般に「インド映画はキスが御法度」と考えられているのだが、それは完全なるデマである。だが、局部の露出や性的描写に対する規制は強い。それを何とかして表現するために、インド映画は婉曲表現として歌と踊りを発展させて来た。

その一例として「Naach」(2004年)の中の「Zindagi Nahi Nahi/Bandhane Lagi」を挙げたい。アビナヴが夜にレーヴァーの家に上がり、彼女の腰やうなじを凝視するシーンから、突然海岸のダンスシーンへと移行する。そしてこの曲が終わると、2人はベッドで一緒に寝ている。明らかに「Zindagi Nahi Nahi」はベッドシーンの婉曲表現であり、歌詞、踊り、映像などにベッド上での営みが比喩的に表現されている。

近年はストレートにベッドシーンを描く映画も増えて来たため、この種の歌と踊りの使い方はヒンディー語映画では減って来ている。だが、ストレートに描写しにくいことを詩的に歌と踊りで婉曲表現する文化がインド映画にはあることは押さえておいて損はないだろう。

これはオマケになるが、インド映画は歌と踊りを映画に組み込むことを長年実践してきたことで、かなりのノウハウが蓄積されており、この分野において世界最先端ともいえる実験も行われている。こういう部分もキチンと評価してあげなければならないだろう。

純粋にダンスシーンにおける実験として強く記憶に残っているのは、「Main Hoon Na」(2004年)の中の「Chale Jaise Hawayein」である。監督のファラー・カーンは元々振付師で、これが監督デビュー作だった。おそらく自分の監督作品においてようやく自由に実験的なダンスシーンを撮影することが可能になったのだろう。このダンスシーンは主に2つの長回しをつないで作られている。通常のダンスシーンを撮影するよりも綿密な振り付けと練習と根気が必要になるはずで、ファラー・カーンの野心が見て取れる。歌と踊りが映画の中に組み込まれているインド映画ならではの実験だといえる。

最後に断っておきたいが、歌詞を全て理解しなければインド映画は理解できない、ということを主張しているのではない。あくまで映画は娯楽なので、各人が好きなように楽しめばそれでいいのである。だが、インド映画の最大の特徴である歌と踊りは、インド映画の欠点ではなく、むしろ強みであり、インド映画を評価する上で非常に大切な要素であるということを主張したくて、今回の講演を準備した。

何かを批判する際は、賞賛するよりもより多くのエネルギーを要するはずである。準備不足の批判は後に自分に返ってくるからだ。しかし、そのエネルギーをケチって、まともな下調べもせずに、鼻からインド映画を排除しようとしていないだろうか。特に歌詞の理解には高度な語学力と詩の読解力が必要となる。もし、それだけの力のある人が相当のエネルギーを注ぎ込んで、歌と踊りがインド映画をいかに堕落せしめているかを論じてくれたなら、それは是非耳を傾けなければならないだろう。だが、残念ながらインド映画についてのそういう真剣な批判は目にしない。通りすがりの人が思い付きでしたようなネガティブなコメントが積み重なって先入観と偏見を形成し、インド映画を下位に押しとどめておこうとする力になっていると感じられる。それを変えなければならないと強く感じている。この講演が、その一助となれば光栄である。