伝統的にはインド映画の上映時間は2時間半前後ある。最長のヒンディー語映画は「Mera Naam Joker」(1970年)で、4時間15分あった。現代のヒンディー語映画では2時間前後の映画が多くなったが、南インド映画では依然として2時間半が標準のままだ。

インド人でもさすがに長時間ぶっ通しで映画を観るのはつらいのだろう。映画の途中、上映時間の半分くらいで、「インターミッション(intermission)」とか「インターバル(interval)」と呼ばれる中休みが入る。雰囲気を出すために、時々わざわざヒンディー語で「मध्यांतर」といったり、ウルドゥー語的に「वक़्फ़ा」といったりもする。一般的には5分から10分くらいの休憩となる。通常は1回だけだが、「Sangam」(1964年)や「Mera Naam Joker」には2回もインターミッションがあった。

元々、インターミッションは技術上の理由から入っていた。かつて映画は映写機とフィルムを使って上映されていたが、映写機のリールに巻けるフィルムの長さには限度があり、最大で2時間半ほどだった。よって、それ以上の長さの映画になると、途中でフィルムの付け替えが必要だった。そういう技術的な制約からインターミッションが入るようになり、観客にとっては休憩の時間にもなったのだった。

インターミッションの時間、インド人観客は、トイレに行ったり、飲食物を買いに行ったりする。また、インド人観客はほぼ必ず誰かと一緒に映画館に来ているので、インターミッションの時間は、これまでの展開について論評したり、これからの展開について予想したりする貴重な時間になる。もちろん、映画とは関係ない話をペチャクチャしゃべっている人たちも多い。

映画館にとってインターミッションの時間は、追加の収入源である飲食物の売上が期待できるため、とても重要だ。インド映画には元々インターミッションの時間が組み込まれているが、上映時間が2時間ほどしかない欧米の映画が上映されるときも、真ん中辺りでブツリと切られ、無理矢理インターミッションが差し挟まれる。最初から最後まで切れ目なしに映画に没頭したい人にはすこぶる評判が悪いが、是非とも飲食物を買って欲しい映画館側の切実な事情もある。チケットの売上だけでは映画館の経営は難しいのである。

インターミッションの伝統は、インド映画の前身であるパールスィー劇場の演劇から受け継がれている。パールスィー劇場では、インターミッション中に劇中に使われる楽曲の歌詞本などが販売され、追加の収入を得ていた。

もっとも、映画中のインターミッションは1970年代までは洋の東西を問わず一般的だった。例えば、「ベン・ハー」(1959年)、「アラビアのロレンス」(1962年)、「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年)、「2001年宇宙の旅」(1968年)などにはインターミッションがあったし、邦画でも「七人の侍」(1954年)、「赤ひげ」(1965年)、「黒部の太陽」(1968年)などには中休みがあった。それがいつしか廃れていき、インドを含む限られた地域の映画に残っている形になっている。

また、インドの映画館で映画を鑑賞する上で、インターミッションの存在は、楽しみを増幅する装置として働いている。前述の通り、インドでは家族や友人と連れ立って映画を観に行くのが常で、中休みの時間があると、その間に今観ている映画について連れ合いと思い思いのことを話し合う機会に恵まれる。これが楽しいのである。

映画を作る側も、インド映画の土着の習慣と化したインターミッションの有効活用を心掛けている。インターミッションの直前にどんでん返しを持って来る映画はとても多く、インターミッション時に話し合う格好のネタを観客に提供してくれている。映画の構想段階から、インターミッションを挟んで前半はどうするか、後半は何を売りにするか、などの話し合いが行われる。

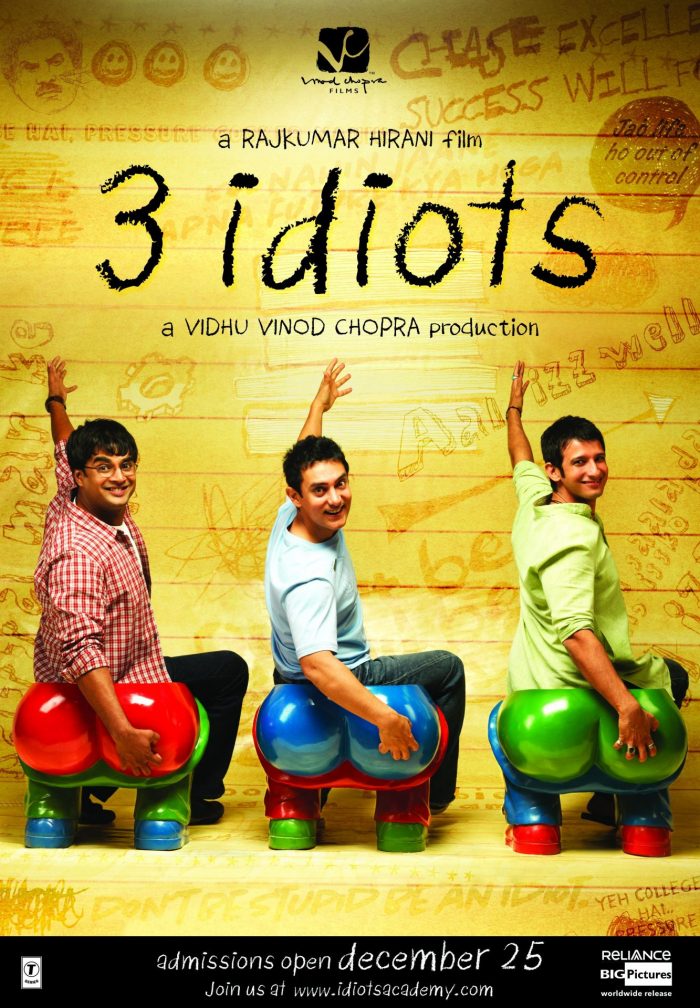

日本でも大ヒットしたヒンディー語映画「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)も、インターミッションを最大限に活用した映画の好例だ。前半の中心人物であり、アーミル・カーンが演じる主人公ランチョーが、実は偽物だったことが分かる衝撃の瞬間、間髪入れずにインターミッションに突入し、観客は映画館の客席に放り出される。「3 Idiots」は、インド人の誰もが最も優れたインド映画のひとつに挙げる作品だが、インターミッションの使い方も非常に巧いのである。

ちなみに、日本での公開時や、DVD販売やネット配信の際には、インターミッションがカットされていることがよくある。映画の中頃で、映像や音楽が飛んだり、同じ映像が繰り返されたりした場合は、映画館上映バージョンでその間に入っていたインターミッションがカットされてしまったのだと理解して欲しい。

個人的には、インド映画を上映するときには、必ずインターミッションの時間も確保すべきだと考えている。それを含めて「インド映画体験」だからだ。上で、インドの映画館では欧米の映画が上映される際に真ん中辺りで勝手にインターミッションが差し挟まれると書いたが、映画愛好家の中にはそれを「作品への冒涜だ」と感じる人も多いだろう。それと全く同じで、インターミッションをカットしたインド映画の上映は、同じように作品への冒涜なのである。