1990年代にデビューしたアイシュワリヤー・ラーイの次にヒンディー語映画界のトップヒロイン女優の座に着いたのはカトリーナ・カイフだった。デビュー当初は全くヒンディー語ができなかったため、すぐに消えると思われていたが、2005年の「Maine Pyaar Kyun Kiya」辺りから注目を浴びるようになり、あれよあれよと言う間にスターダムを上り詰めた。カトリーナの出自には謎が多く、香港で生まれ、中国、日本、ヨーロッパ、ハワイなど、世界各地を転々とする人生を送って来ているが、何のためにそんな流浪の人生を送って来たのかよく分からない。日本にいたことがあるというのも驚きである。彼女の家系は、ファミリー・インターナショナルという新興宗教団体と関係があるとも言われている。カトリーナの父親ムハンマド・カイフはカシュミール系英国人とされるが、幼少時に英国人の母親と離婚しており、彼女の人生にほとんど影響を及ぼしていない。その割には兄弟が多く、兄が1人、姉が3人、妹が3人いる。彼女の母親は何度も再婚しており、父親が異なる。カトリーナがインド人と英国人のハーフというのは、彼女がインド映画デビューするときに親しみを持たれやすいようにでっち上げられた作り話という噂もある。カトリーナは現在のヒンディー語映画界で一番謎な人物かもしれない。

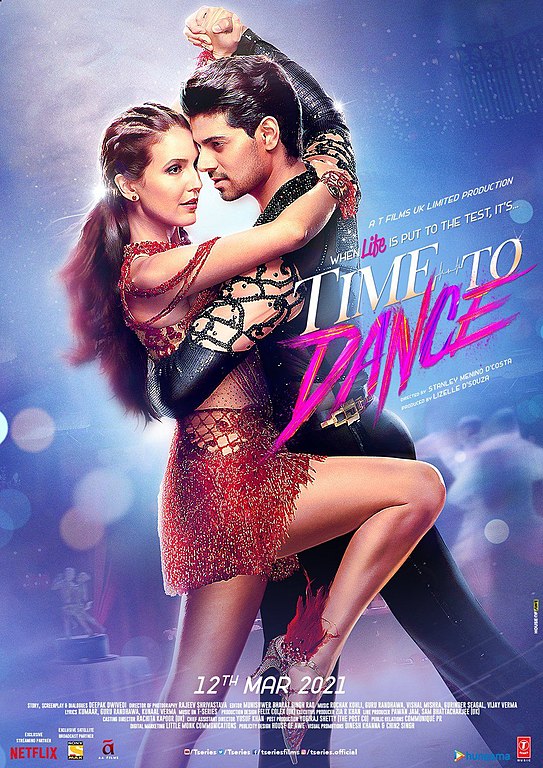

そのカトリーナの末の妹がイザベル・カイフである。カトリーナの7~8歳年下だ。「カイフ」姓を名乗るからには、カトリーナと同じ父親のはずだが、カトリーナの出自そのものに信憑性がないので、イザベルとの姉妹関係についても本当のところはよく分からない。イザベルは2013年から14年にいくつかの映画に出演しているが、インド映画での本格デビューは、2021年3月12日公開の「Time to Dance」となる。それまで、インド人の間でイザベルは、どちらかというと流出ビデオの方で知られていた。

だが、「Time to Dance」を完全なインド映画としてしまっていいのか、疑問である。一般的なインド映画の基準からすると、変な映画だった。監督はスタンリー・デコスタ、プロデューサーはリゼル・デスーザ。名前から察するに二人ともゴアに起源を持っていると推測されるが、詳細は不明である。スタンリーはコレオグラファーとして「PK」(2014年)などに関わって来ており、「Time to Dance」は彼の監督デビュー作となる。よって、これがインド映画であることにはまず疑いはない。そうではあるのだが、内容がどうしても異質過ぎるのである。

「TIme to Dance」は全編がロンドンを舞台にしている。これについても、そのようなインド映画は珍しくない。ロンドンを舞台にしているため、白人キャストが多い。これも特段おかしいことではない。だが、ボールダンスとラテンダンスをテーマにした映画、となると、少し首をかしげたくなる。インド映画で西洋のダンス?ストリートダンスならまだしも、ボールダンスやラテンダンスがテーマになるのはとても珍しい。そして、映画の中ではインド人やアジア人に対する差別的発言が多数飛び出す。もちろん、それらはインド人の視点から批判的に描かれているので、決してインド人差別やアジア人差別を助長する目的で作られた映画ではないのだが、描写の仕方があまりに一方的であるため、逆に英国人に対するステレオタイプを押しつける逆差別映画にも思えて来る。その一方で、なぜか白人キャストが一言二言ヒンディー語の台詞をしゃべる。ほとんど脈絡もなく、である。それがまた異様さを増幅させていた。

ヒロインのイザベル・カイフに対して、ヒーローは、スーラジ・パンチョーリー。彼もまた曰く付きの人物だ。スーラジは、サルマーン・カーンの親友アディティヤ・パンチョーリーの息子であり、サルマーンの肝いりで「Hero」(2015年)でデビューした。彼はまた、「Nishabd」(2007年)などに出演していたジヤー・カーンの恋人だった。ジヤーは2013年に遺体で発見され、当初は自殺と思われたが、後に彼女の遺した手紙が発見され、その死にスーラジが関与していることが分かり、彼は逮捕された。容疑は自殺教唆であるが、ジヤーの家族はスーラジによる殺人だと主張している。それでも、サルマーンの庇護の下にいるので、釈放され、こうして映画にも出演できている。さらに、2020年に自殺したスシャーント・スィン・ラージプートの件でもスーラジの名前が出て来ており、何かと私生活が騒々しい人物である。

他に、「Fan」(2016年)でデビューしたワルーチャー・デスーザ、「Mujhse Fraaandship Karoge」(2011年)でデビューしたサーキブ・サリーム、コメディアン俳優のラージパール・ヤーダヴなどが出演している。また、ダンスナンバー「Munde Mar Gaye」でインドの人気歌手グル・ランダーワーが特別出演している。

舞台はロンドン。毎年、ボールダンスとラテンダンスの合計得点でチャンピオンを決めるダンス競技会が行われていた。伝統あるダンスアカデミーでダンスを教えるインド人イシャー(イザベル・カイフ)は、英国人ダンサーで、過去2回チャンピオンに輝いたウィリアムとペアを組んでいたが、怪我をしたことでペアを外される。ウィリアムは前回ペアを組んだ英国人ダンサー、ジェシカを相手に選んでいた。 イシャーは、元ダンサーで現在はウェイターのインド人リシャブ(スーラジ・パンチョーリー)をペアに選び、競技会に出場する。ウィリアムの母親はダンス協会の会長で、政治力を使ってイシャーの参加や予選通過を妨害するが、周囲の助けもあって、イシャーとリシャブのペアは決勝戦まで残る。そして最後にリシャブは過去のトラウマを克服してイシャーと共に大技を決め、優勝を手にする。

とても変な映画だったことは既に述べたが、途中まではそれを「新しさ」と捉えて観ていた。かつて2002年頃に、ヒングリッシュ映画、つまりインド製英語映画が隆盛したことがあった。それと同じ匂いが一瞬したので、このOTT(配信スルー)全盛時代に、ヒングリッシュ映画の復活が起こったのかと考えつつ、なるべく好意的に受け止めようと努力していた。しかし、途中から遂に気付いてしまった。単なる駄作だ、と。まるで素人が作った脚本を元に素人が撮った映画のようであり、全てが稚拙であった。こういう誰が観ても失敗作であるような映画が作られてしまい、しかもコロナ禍が落ち着いた一瞬の隙を突いて劇場公開されてしまったというのは、ヒンディー語映画業界にとって負の遺産となり得る。それほど非常に残念な出来であった。

この映画に見所があるとしたら、イザベル・カイフに尽きる。カトリーナ・カイフの妹が、果たしてどの程度のタマなのかを見極めるのにはいい映画である。そして、多くの人が同じ感想を持つだろう。イザベルに将来性はない、と。ただ、カトリーナも当初は苦労したので、全く将来性がないと断言することはできない。もちろん、今後の頑張り次第である。ただ、カトリーナがヒンディー語映画デビューをしたときにはまだ二十歳になっていなかった。イザベルは既に30歳である。年齢を考えると、やはり楽観視はできないだろう。

むしろスーラジ・パンチョーリーの方が好演していた。しかし、いまいち特徴がない。いくらサルマーン・カーンの後ろ盾があろうとも、ジヤー・カーンやスシャーント・スィン・ラージプートの十字架を背負う彼を積極的に起用しようとする監督は少ないだろう。もったいないことである。

セカンドヒーロー扱いのサーキブ・サリームは全く無駄遣いだった。ワルシャー・デスーザについてもほとんど見せ場はなし。総じて、「Time to Dance」に出演する若手俳優たちには、出る映画を選ぶべきと助言したい。もしくは、こういう映画でないと拾ってもらえないほど落ちぶれてしまったのだろうか。唯一、ラージパール・ヤーダヴだけは面白かった。

「Time to Dance」は、ボールダンスとラテンダンスの競技をテーマにした映画だが、作りが稚拙であり、ほとんど観る価値のない映画で終わってしまっている。唯一、カトリーナ・カイフの妹、イザベル・カイフの様子見をする目的ならば、何とか存在価値は見出せる。とは言え、イザベルにカトリーナ以上の輝きを見出すことは困難である。