世界で「#Me Too」運動がセンセーションを巻き起こしたのは2017年であった。発端は、米国の映画プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ被害に遭った女性たちが一斉に声を上げだしたことで、それが世界中のセクハラ被害者たちによる加害者の告発に拡大して行った。インドにおいてもこの運動は飛び火し、特にヒンディー語映画界では女性による告発が相次いだ。もっとも有名なものでは、女優タヌシュリー・ダッターがベテラン男優ナーナー・パーテーカルによるセクハラを告発したものがあるが、その他にも、「Queen」(2014年)の監督ヴィカース・ベヘル、「Housefull」(2010年)の監督サージド・カーン、歌手のカイラーシュ・ケールやアヌ・マリクなどが告発されている。

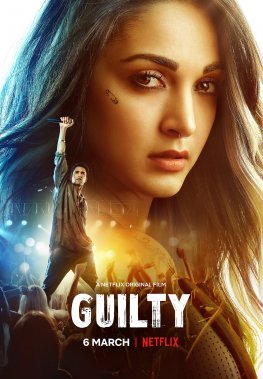

2020年3月6日からNetflixで配信されているヒンディー語映画「Guilty」は、「#Me Too」運動を題材にした作品である。監督はルチ・ナーラーイン。「Hazaaron Khwaishein Aisi」(2003年)のライターを務めていた人物である。キャストは、キヤーラー・アードヴァーニー、ターヒル・シャッビール、新人グルファテー・ピールザーダー、新人アーカーンクシャー・ランジャン・カプール、ダリープ・ターヒルなどである。

政治家の息子だったデリー大生のヴィジャイ(グルファテー・ピールザーダー)はバンドのヴォーカルで、大学の人気者だった。ヴィジャイにはナーンキー(キヤーラー・アードヴァーニー)という彼女がいた。新入生のタヌ(アーカーンクシャー・ランジャン・カプール)はヴィジャイにアタックを繰り返しており、ヴァレンタインデーの日、酔っ払った彼女はヴィジャイと部屋に行ってセックスをする。 「#Me Too」運動がインドまで飛び火をし、数々の有名人が告発される中、タヌはヴィジャイにレイプされたと公表する。ヴィジャイの父親は弁護団を雇って対応させる。雇われた弁護士の一人がダーニシュ(ターヒル・シャッビール)だった。ダーニシュはヴィジャイ本人、友人、ナーンキーなどに聴き取りをし、ヴァレンタインデーの夜に何が起こったのかを調べる。

以上のようなストーリーで、徐々に真実が明らかになっていくサスペンス仕立ての映画である。

タヌの身に起こったことはレイプだったのか、それとも同意の下の性行為だったのか、というサスペンスと軌を一にして、一体この映画は「#Me Too」運動を擁護しているのか、それとも批判しているのか、最後まで分からないドキドキ感がある。さらに、ナーンキーが過去に何か大きなトラウマを抱えていることも暗示され、それも最後に明らかとなる。

映画が結論として主張しているのは、男性のみが自由を謳歌し、女性のみが束縛されるインド社会の歪みである。男性の性欲はコントロール不能のものとされ、それをコントロールするためには、女性が細心の注意を払わなければならないとされる。それ故、男女の間で何か事件が起こった場合、もみ消そうとする圧力が掛かり、女性のみが抑圧され、泣き寝入りすることになる。そして、勇気を持って声を上げようものなら、全力で潰される。特に、ヴィジャイのように、権力や財力のある男性が相手の場合は、尚更である。

また、「イヤの意味はイヤ」という点も強調されていた。確かにタヌはヴィジャイに恋しており、彼に彼女がいることを知りながら、事あるごとに彼を誘惑していた。だからと言って、それは性的同意を意味せず、拒否する女性を無理矢理押し倒すようなことがあれば、レイプとなる。

インドではレイプ事件が起こると、女性の服装にも注目が行く。露出度の高い服装をしていた場合、女性側の責任とされることも多い。そういう社会的風潮を手玉に取るように、ナーンキーもタヌも露出度の高い服装をしており、観客の判断力を揺さぶっていた。

敢えて極端な例を示し、観客に議論を吹っかけることで、問題の核心をあぶり出そうとする、教育的映画だと感じた。多少強引な展開ではあったが、よく構成された映画だった。

物語の中心議題は性的同意問題だったが、インドの大学の様子がとてもよく描かれている映画でもあった。寮の様子、教室の雰囲気、学祭の盛り上がりなど、臨場感があった。また、学生間の格差、裏口入学、教授による学生の搾取など、インドの大学が抱える問題にも少しだけ触れられていた。

「Guilty」は、「#Me Too」運動を題材にした社会派サスペンス映画である。デリー大学を舞台に、大学生の間で起こったレイプ事件を題材として、性的同意について考えさせられる作品だ。脚本がよく出来ていて、最後まで飽きさせない展開であり、Netflixのインド映画ではトップクラスの作品だと評価できる。