日本における第1次インド映画ブームの立役者となったタミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーントは、70歳になった今でも第一線で主演を張り続けている。ただ、2020年末には健康不安が報じられ、ファンから熱望されていた政界入りは中止となった。ヒンディー語映画界のアミターブ・バッチャンもそうだが、いつまで現役のスターを続けるのか、もしくは続けられるのか、注目されている。

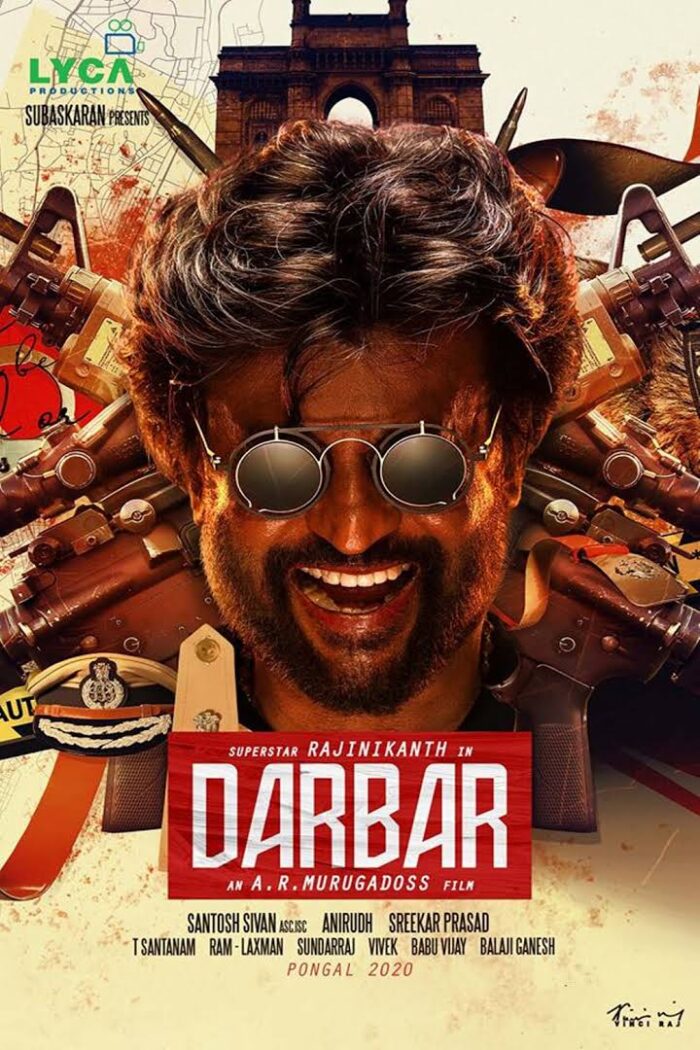

ラジニーカーント主演の最新作は2020年1月9日公開のタミル語映画「Darbar」である。この映画は2021年7月16日から日本で「ダルバール 復讐人」の邦題と共に順次一般公開されている。名古屋では7月31日より公開となったため、公開と同時にミッドランドスクエアシネマで鑑賞した。久々に大スクリーンでインド映画を観た。映画館側も分かっているようで、インド並みの大音響での上映であった。

「Darbar」の監督は、「Ghajini」(2008年)などのARムルガダース。主演は言わずと知れたラジニーカーント。タミル語映画にも関わらず、舞台はデリーとムンバイーであり、キャストにもヒンディー語映画界の俳優が何人かいた。プラティーク・バッバル、スニール・シェッティー、ダリープ・ターヒルなどである。ヒロインは専ら南インド映画界で活躍するナヤンターラーとニヴェーダー・トーマス。以下、途中まであらすじを書く。

アーディティヤ・アルナーチャラム(ラジニーカーント)は目的のためなら手段を選ばない警察官僚であった。アーディティヤは妻を亡くしており、娘のヴァッリ(ニヴェーダー・トーマス)と共に暮らしていた。 アーディティヤはデリーからムンバイーに転勤となった。ムンバイー警察本部長に就任した途端、彼はムンバイーで横行している麻薬密売や人身売買の組織を一網打尽にする。その過程で、有力実業家ヴィノード・マロートラーの息子アジャイ(プラティーク・バッバル)を逮捕する。ヴィノードの妨害が入るが、アジャイが誘拐や麻薬密売に関与していた証拠を突き付け、終身刑とすることに成功する。だが、刑務所に入っていたのは替え玉であった。調べてみると、アジャイはタイに高飛びしていた。アジャイはタイで逮捕されるが、ヴィノードが政府ルートや外交ルートを通して圧力を掛けさせたため、釈放される。だが、替え玉が発覚することを怖れた関係者によってアジャイは殺される。 実はアジャイはヴィノードの実の息子ではなかった。彼は、27年前に17人の警察官を焼き殺して逃亡したハリ・チョープラー(スニール・シェッティー)の息子だった。ハリはインドに舞い戻り、息子を見殺しにしたヴィノードをまずは血祭りに上げ、次にアーディティヤを襲撃する。アーディティヤは助かるが、娘のヴァッリが死んでしまう。 アーディティヤは、娘を殺した犯人を捜すため、ムンバイー中の犯罪者たちを次々に殺し始める。

ラジニーカーント映画にはよくあるのだが、子供が書いたような支離滅裂な脚本の映画であった。主人公はムンバイー警察本部長というトップの地位にある警察官僚だが、自ら前線に立って犯人と対峙する。無敵の強さを誇るのはラジニーカーントだからいいとするし、凶悪犯に対し、逮捕よりもエンカウンター(正当防衛を理由とした射殺)を優先する手法はインドでは常套手段だから、その手法自体は許容できる。だが、彼の暴虐振りは人権委員会などの役人に対しても向けられ、度を過ぎた暴走が見られた。主人公ではあるが、決して正義のヒーローではない。また、アクションシーンとコミックシーンで主人公が別人のようになるのは、南インド映画でよくあることとは言え、映画の完成度を高める方向には向かっていなかった。ロマンスシーンも取って付けたような展開で、普通に考えたら、まともな大人の鑑賞に耐えられるものではなかった。

映画には何人もの悪役が登場するが、最終的にはラジニーカーント演じるアーディティヤと、スニール・シェッティー演じるハリ・チョープラーの戦いとなった。この二人はお互いに自分の子供の仇であった。アーディティヤは娘をハリに殺され、ハリの息子の死の原因を作ったのはアーディティヤだった。しかしながら、ムンバイー警察本部長の地位にある者が、娘を殺されたからと言って、我を忘れて悪人を法の裁きに委ねることなく殺して行く様子には引いてしまうし、ハリにしても27年間会っていない息子が殺されたからと言って、今更インドに舞い戻るリスクを犯す必要があったのかと感じる。

「Darbar」の製作費は20億ルピーで、その内の半分がラジニーカーントのギャラとして支払われたと言う。興行的には大失敗に終わり、製作費を回収できなかった。この出来ならば、その結果には納得が行く。ラジニーカーントの高額なギャラはこのままでいいのか、そろそろ議論になる頃なのではなかろうか。

タミル語映画は当然のことながらタミル・ナードゥ州が舞台になることが多いのだが、「Darbar」の主な舞台はムンバイーであった。そのため、ヒンディー語の台詞が混じることが何度かあった。しかしながら、基本的にはタミル語映画なので、登場人物はなぜか皆が皆タミル語を話していた。タミル・ナードゥ州の外を舞台にしたタミル語映画には、どうしても台詞の面で非現実性が出てしまう。しかも、ムンバイーの若者が麻薬を常用し、人身売買が横行していると言った設定になっていたが、これはいくら何でもムンバイーを悪く描きすぎだ。

ハリ・チョープラーは、おそらく1980年代から90年代に掛けてムンバイーのアンダーワールドを牛耳っていたギャングの親玉ダーウード・イブラーヒームをモデルにしている。「27年前の事件」というのも、ちょうど彼がムンバイーで起こした連続爆破テロの時期と重なる。

題名の「Darbar」とは「宮廷」などを意味する言葉だ。ムンバイー警察本部長として警察組織のトップに立つ主人公アーディティヤの権力を示しているのだろう。

「Darbar」は、タミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーントの最新作。ムンバイー警察本部長が犯罪者を一網打尽にする暴走気味の活躍を描いたアクション映画である。ラジニーカーントのヒーロー振りに全力を注ぎ込んだ典型的なラジニ映画であり、その種の映画が好きな人にはいいだろうが、決して完成度の高い映画ではない。市場の反応は正直で、製作費を回収できない失敗作に終わった。