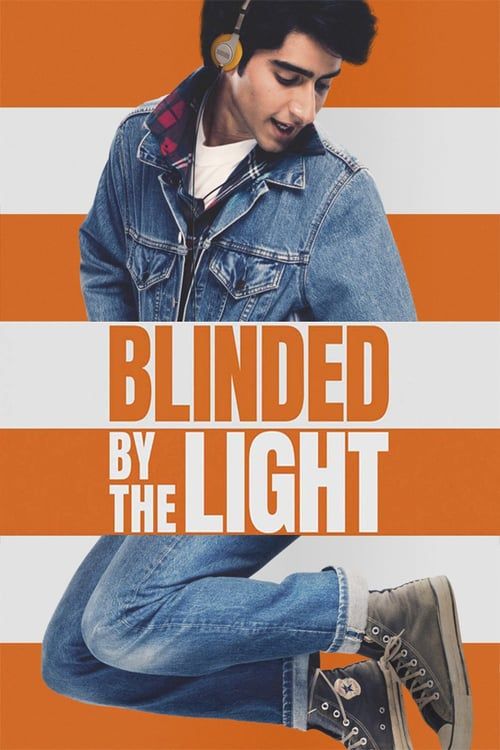

グリンダル・チャッダー監督は「Bend It Like Beckham」(2002年/邦題:ベッカムに恋して)などで有名なインド系英国人監督である。英領ケニアで生まれ、ロンドンに移住しており、インドに住んだ経験はない。生涯を移民2世として生きてきたこともあり、彼女の作る映画では移民2世が主人子になることが多い。2019年8月9日に英国で公開された「Blinded by the Light」も、彼女の過去の作品同様、パーキスターン系英国人移民2世が主人公の映画である。日本では「カセットテープ・ダイアリーズ」というあまり適切ではない邦題と共に2020年7月3日に公開された。2022年2月12日に地元豊橋市の豊橋まちなかスロータウン映画祭で上映され、そのとき初めて鑑賞した。

個人的にグリンダル・チャッダー監督の映画は好みではない。移民2世である彼女の映画には、インド文化は克服しなければならない枷として表象されることが多く、インド在住インド人の心情に近い自分としては、自分の大切にしているものを貶められているように感じるからだ。チャッダー監督以外にもインド系移民の監督はいるが、大半がインド文化を好意的かつ肯定的に描いている。チャッダー監督が直面してきた差別などに立脚した作風なのだろうが、彼女の映画はどうしても一歩引いたところから観てしまうところがあった。

キャストは、ヴィヴェーク・カールラー、クルヴィンダル・ギル、ミーラー・ガナートラー、ネル・ウィリアムズ、アーロン・パーグラー、ディーン=チャールズ・チャップマン、ニキター・メヘター、ターラー・ディヴィナーなど。インド系を含め、英国人俳優ばかりで、インド人俳優はいない。

この映画には原作がある。パーキスターン系英国人サルファラーズ・マンズール著の自伝「Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N’ Roll」(2007年)である。マンズールはチャッダー監督と共に映画の脚本も手掛けている。

1987年、英国の田舎町ルートン。パーキスターン系移民の家庭で生まれ育ったジャーヴェード(ヴィヴェーク・カールラー)は、工場で働く厳格な父親マリク・カーン(クルヴィンダル・ギル)、母親ヌール(ミーラー・ガナートラー)、姉妹のヤスミーン(ターラー・ディヴィナー)とシャズィヤー(ニキター・メヘター)と共に暮らしていた。近所に住む英国人マット(ディーン=チャールズ・チャップマン)とは親友で、彼のバンドのために歌詞を書いていた。 ジャーヴェードは高校に入るが、そこでアジア系の学生は彼とスィク教徒のループス(アーロン・パーグラー)のみだった。ループスは彼に、米国人シンガーソングライター、ブルース・スプリングスティーンの曲を紹介する。ジャーヴェードは一気にブルースにはまってしまう。また、高校では活動家のエリザ(ネル・ウィリアムズ)と出会い、恋に落ちる。 時はサッチャー政権時代で、英国は不況の波に襲われており、マリクは勤めていた工場を解雇されてしまう。カーン家の家計はヌールの内職で何とか持ちこたえている状態であった。ジャーヴェードはバイト先を探すがなかなか見つからない。だが、彼の書く文章が徐々に周囲から認められるようになり、彼は新聞社でインターンをすることになる。 そんなとき、ブルース・スプリングスティーンが英国でライブを行うことになった。ヤスミーンの結婚式の日、ジャーヴェードは抜け出してチケットを買いに行くが、折しもルートンでは反移民デモが起こり、カーン家の結婚式は妨害される。マリクは行き場のない怒りをジャーヴェードにぶつけ、彼の買ったチケットを破り捨てる。だが、ジャーヴェードはエッセイで入賞し、ブルース・スプリングスティーンの生まれ故郷を訪れる機会を得る。彼は父親の反対を押し切ってループスと共に米国を訪れる。 米国から帰国後もジャーヴェードは実家には戻らなかった。だが、高校での表彰式でジャーヴェードが入賞した論文を読んでいるところへ、マリク、ヌール、シャズィヤーも訪れる。ジャーヴェードは、アドリブで家族の幸せが自分の幸せであることを主張し、マリクの心を勝ち取る。こうしてジャーヴェードは父親からも許しを得て、マンチェスターの大学に進学する。

ブルース・スプリングスティーンは、世の中の不条理に対して、身近な出来事を取り上げながら、歌詞にしてロックンロールに乗せて歌うシンガーソングライターである。彼は米国人だったが、彼の書く歌詞は、英国に住むパーキスターン系移民2世の主人公ジャーヴェードの心情を代弁し、彼に大きな影響を与える。ジャーヴェードは何となく作家になりたいという夢を抱いていたが、自分の才能に自信がなく、作品を世に公表する勇気を持ち合わせていなかった。だが、ブルースに会ったことで彼には自信がみなぎるようになり、彼は自分の才能を発信し始める。それによって彼は徐々に周囲から認められていき、最後には高校の表彰式で優秀生徒として表彰されるまでに至る。

パーキスターン系移民が米国人歌手ブルース・スプリングスティーンに入れ込むというストーリーは奇想天外に思われるが、「Blinded by the Light」は実話を脚色した物語であり、この部分は事実である。映画の題名も、ブルースのデビューアルバムから取られており、ジャーヴェードが最後に行う演説でも引用される。

グリンダル・チャッダー監督は南アジアの文化を足枷のように描く癖があり、この「Blinded by the Light」もいつもの作風から逸脱するものではなかった。厳格な父親は、英国で稼ぎながらも、パーキスターン人としてアイデンティティーを失っておらず、家族には英国でもパーキスターン人として生きることを強要していた。家族が稼いだ金は全て一家の長たる父親の懐に入る。父親が家族の大事な決定を行い、息子の結婚相手も決める。通常のインド映画ならば普通のことだが、英国においてそういう習慣が描き出されると、どうしてもネガティブな捉え方を促しているように感じてならない。

ブルース・スプリングスティーンがジャーヴェードの救世主として描かれていた一方、パーキスターンを引きずる父親の古い価値観を象徴するものとして、ヒンディー語のオールディーズがいくつか使われていた。もしかしたらパーキスターンのオールディーズかもしれないが、特定できなかった。まるで印パの古い音楽には価値がなく、ブルースの音楽にこそ救いがあるかのような描き方で、好意的に受け止められなかった。

このままジャーヴェードは家族を振り切って自由を手に入れるという結末なのかと想像して観ていたが、最後になって驚くべき転換が用意されていた。ジャーヴェードは、夢を自分勝手に追っていた自分を反省し、家族の幸せを優先してこそ自分の幸せがあると主張するのである。これは家族第一主義のインド映画と全く同じ終わり方である。

また、途中にはジャーヴェードと妹のシャズィヤーが、バングラーに合わせて踊るシーンもあった。南アジア系移民たちが自分のルーツを忘れて欧米的な自由を謳歌することを煽るような映画ではなく、むしろルーツへの回帰を匂わせるような終わり方だった。最後に父親が、「ブルース・スプリングスティーンはパーキスターン人だ」と嬉しそうに宣言するシーンがあるが、これは今までのグリンダル・チャッダー監督の映画とはだいぶ異なる結末であった。

実話を基にしているだけあって、物語で描かれる事件のいくつかは実際にあったもののようである。マーガレット・サッチャー首相などが実名で登場するし、ジャーヴェードが嵐の中で自分の書いた詩をばらまくシーンがあるが、この嵐も実際に1987年に起こったものだ。映画の中でパーキスターン人排斥を訴えていたイギリス国民戦線も、1970年代から80年代にかけて権勢を誇った実在の極右政党である。モスクに豚の首が吊された事件は実際にルートンで起こったかは不明だが、同様の事件は近年でも頻発している。

邦題の「カセットテープ・ダイアリーズ」には大いに疑問が沸く。確かにジャーヴェードはソニー製のウォークマンでカセットの音楽を聴いていたが、カセットテープは単に時代を示すために出て来ただけで、映画の中で何か重要な役割を果たしていたわけではなかった。音楽記録媒体としてレコードもちゃんと登場していた。もしカセットテープが重要な役割を果たしていたとしたら、それはカセットテープに録音されていたブルース・スプリングスティーンの音楽であり、カセットテープ自体ではなかった。なぜこのような映画の主題と完全に外れた邦題にしたのか、これを考案した人を責め立てたい気分である。グリンダル・チャッダー監督の出世作「ベッカムに恋して」にちなんで、「スプリングスティーンに恋して」とした方が数倍マシであった。

「Blinded by the Light」は、インド系英国人監督グリンダル・チャッダーの最新作で、英国に住むパーキスターン系移民2世の若者が米国人シンガーソングライター、ブルース・スプリングスティーンに影響され、自己表現と自己実現の道を歩み始めるという、実話に基づく物語である。チャッダー監督の成熟が見られ、彼女の監督作の中では高い評価を与えたい作品である。