18世紀から19世紀にかけて、インド亜大陸各地に存在した藩王国は徐々に英国の支配下に組み込まれて行き、最後まで抵抗を続けたスィク王国も1849年に併合された。こうして英領インドはアフガニスタンと本格的に国境を接することとなるが、その最前線に位置していた砦のひとつがサーラーガリー砦であった。この地域では、パターン人の各種部族が互いに抗争を繰り広げていたが、外敵を前にし、一丸となって攻撃をしてくるようになった。サーラーガリー砦はその標的となった。1897年9月12日午前9時、1万人以上のパターン人がサーラーガリー砦を急襲する。

当時、サーラーガリー砦を守っていたのは、イーシャル・シン軍曹以下21名の第36スィク連隊のみであった。サーラーガリー砦は、ロックハート城とグリスターン城の中間点にあり、日光反射信号機による通信の中継地として建造されたもので、守りが手薄だったのである。しかしながら、21名のスィク教徒兵士たちは決死の覚悟で戦って夕方までよく持ちこたえ、全滅するまでに少なくとも160名以上のパターン人を返り討ちにした。最終的にサーラーガリー砦はパターン人の手に落ちるが、ここで1日足止めされたことで戦局が不利となり、その2日後には英国に奪還されている。

21名で1万人に立ち向かったサーラーガリーの戦いは、世界の戦史上でも類い稀な武勇伝として記録されている。その武勇を称え模範とするため、インド軍は9月12日を「サーラーガリーの日」として祝っている。

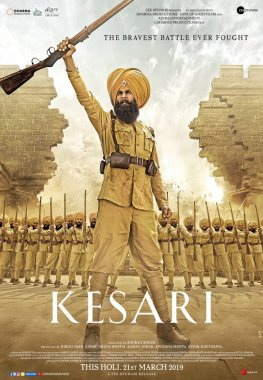

2019年3月21日公開の「Kesari」は、サーラーガリーの戦いを題材とした映画である。日本では「KESARI/ケサリ 21人の勇者たち」の邦題と共に2019年8月16日に一般公開された。2019年は日本でインド映画の公開が相次いでいるが、この「Kesari」についてはインド本国公開から異例の早さでの日本公開となっている。

監督はアヌラーグ・スィン。これまで主にパンジャービー語映画界で活躍して来た監督で、「Kesari」についてもほぼパンジャービー語映画のようなものだ。主演はアクシャイ・クマール。パリニーティ・チョープラーが特別出演しているが、他のキャストはほぼ無名である。

この映画を鑑賞するに当たって、まず理解しておかなければならないのはスィク教徒にとってのターバンの重要性である。劇中に登場するキャラクターのほとんどはスィク教徒兵士であり、制服としてターバンをかぶっている。彼らがターバンを非常に誇りに思っていることは台詞などから見て取れるのだが、果たしてそれがどの程度のものなのかは、日本人には少し分かりづらいかもしれない。

インドでは、寺院などの聖なる場所や目上の人の前で頭部を布などで覆うということが、宗教を問わず、広く行われている。頭を覆うという行為自体が敬意の表明なのである。ただし、公共の場で必ずターバンをかぶるという戒律があるのは、やはりスィク教のみである。それには理由がある。かつて、ターバンは高い身分の者しか身に付けられなかった。スィク教では信徒の平等が説かれており、スィク教を信仰する者全員がターバンをかぶることで、平等の精神が培われて来た。ターバンはスィク教徒にとって重要なアイデンティティーであり、また信仰の証でもある。よって、ターバンに不用意に触れたり、ましては無理に脱がしたりすることは、相手に最大限の侮辱を与えることになる。逆に、スィク教徒自身が自分から自分のターバンをほどいて相手に与えるという行為は、相手に対する最大の恭順の意を示している。

「Kesari」に登場するスィク教徒兵士たちは、ターバンの上に金属製の輪を付けており、ビジュアル的に非常に気になるところであろう。これもスィク連隊の制服の一種であるが、この輪はチャクラムと言う武器である。本来、輪の外縁部が刃物になっており、振り回してナイフのように使ったり、フリスビーのように投げて攻撃したりするが、スィク教徒兵士たちが身に付けているのは、儀礼的・装飾的な性格が強いため、それほど鋭利に研がれていないはずである。また、ターバンの中には小刀も仕込んである。

ところで、映画の題名となっている「ケーサリー」だが、まず「ケーサル」とはサフランのことである。サフランはインド料理などに使われる高級香辛料だ。同名のアヤメ科多年草の雌しべを乾燥させたもので、独特の香りを持ち、食品を鮮やかな黄色に染める。この色をケーサリーと呼ぶ。サフラン色と言い替えてもいいだろう。

サフラン色はインドでもっとも重要な色のひとつだ。インド国旗の上部はサフラン色であるし、ヒンドゥー教や仏教の僧侶が身につける布の色もサフラン色である。スィク教においてもサフラン色は同様に重視されており、宗教旗の背景はサフラン色に染められている。

インド国旗の解説によると、サフラン色は「勇気と犠牲」を意味するとされている。なぜサフラン色が勇気と犠牲を意味するのだろうか。

中世から北西インドを中心にラージプートと呼ばれる戦士階級が群雄割拠して覇を争っていた。現在でもラージャスターン州などに堂々たる城塞がいくつも残っているが、それらはラージプートの王族によって建造された。ラージプートの戦士たちは死をも恐れない勇猛果敢さで知られ、敗戦が濃厚になると、サフラン色の衣服を着用して最期の戦いに臨んだ。言わばサフラン色は、決死の勇気の象徴であり、自己犠牲や殉死の色なのである。

スィク教の戦士たちもその気風を受け継いでおり、サフラン色に勇気と自己犠牲の誓いを託している。また、ライオンのたてがみがサフラン色であることから、「ケーサリー」はライオンも意味する。この点も戦士の色として最適だ。

物語は、主人公のイーシャル・スィン(アクシャイ・クマール)がサーラーガリー砦の長として赴任してくるところから始まる。砦には20名のスィク教徒兵士たちがいたが、完全に平和ボケしていた。イーシャルは彼らの根性を叩き直すと共に、信頼を勝ち取る。ちょうどそのとき、パターン人たちがサーラーガリー砦を急襲するが、イーシャルと20名の兵士たちは決死の覚悟で砦を守り、夕方まで持ちこたえる。

戦争映画であるにも関わらず、途中、所々にクスッと笑えるような息抜きのシーンが入っていたりして、独特のペースで物語が進行して行く。登場人物の外見が似ている上に、同姓同名が多く、また、特に20名の兵士全員にそれぞれ個性を付けようとしていた訳でもないので、終盤に一人また一人と倒れて行くシーンにあまり感情移入できなかった。史実に従っているため、一騎当千の主人公が大軍を一人で跳ね返すようなスーパープレイはなかったが、逆にそれが、地に足の付いた現実的な範囲での戦闘シーンになっていたように感じた。イーシャルも最後には力尽きるし、彼が最後の生き残りという訳でもなかった。

興行成績は優に10億ルピーを越えており、2019年のヒット作の一本に数えられている。映画自体の質も悪くなかったし、近年、印パの対立が激化していることもあって、愛国主義的映画が受けやすい素地ができているのかもしれない。日本でこの映画が一般公開されたことには驚いたが、日本でも興行成績は上々のようで、嬉しい限りだ。ちなみにこの映画のパンフレットに寄稿しており、今回の文章にはパンフレットの記事を若干修正したものも多く含まれている。